La storia della cavalleria medievale occidentale si estende su di un lasso di tempo vastissimo. Come abbiamo già mostrato nel precedente capitolo parte fin dal IX secolo, con Carlo Magno, e prosegue nei secoli successivi.

La sua gran fortuna nell’Europa di quei secoli è dovuta al fatto che la società feudale non aveva le risorse per mettere in campo eserciti con fanterie addestrate e specializzate come ai tempi di Roma. Ogni nobile che poteva schierare anche solo un piccolo numero di cavalieri avrebbe potuto spadroneggiare tranquillo su tutta la regione, perlomeno fino a quando non avesse incontrato un altro nobile con più cavalieri al suo seguito.

Inutile dire che il sovrano che portava in battaglia più soldati a cavallo degli altri avrebbe vinto quasi sicuramente ogni guerra e non c’era nessun dubbio, nell’Europa del XIII-XIV secolo, che quel monarca fosse il Re di Francia.

È quindi una logica conseguenza il fatto che il declino della cavalleria sia direttamente connesso alle sconfitte francesi del XIV e del XV secolo, quelle che passarono alla storia come le grandi vittorie inglesi nella guerra dei Cent’Anni.

Come mai un popolo come quello inglese, molto inferiore in numero e in potere militare (cioè di cavalieri da mettere in campo), poté infliggere severe sconfitte alla sua controparte d’oltremanica?

La risposta risiede nell’evoluzione tecnologica e sociale che era avvenuta nelle isole britanniche e nel coraggio dei sovrani inglesi di accettarla e recepirla nel loro ordinamento militare. Infatti, fino alle guerre intraprese da Edoardo I Plantageneto per la conquista del Galles, anche il suo esercito era equiparato agli standard feudali europei.

Il monarca chiamava i suoi feudatari alla guerra e questi radunavano torme di uomini d’arme a piedi e a cavallo più centinaia di contadini richiamati volenti o nolenti attraverso il sistema della leva.

Ma i sovrani inglesi trovarono nel Galles, famoso per le sue impervie montagne, le sue dissestate strade, le sue impenetrabili foreste e i suoi indipendenti e battaglieri abitanti, un osso veramente duro da rodere. I gallesi, eredi dei celto-romani che oltre sette secoli prima erano stati ricacciati negli anfratti più remoti dell’antica provincia romana della Britannia dai sassoni, opposero una fiera resistenza. Come i sanniti contro i romani, anche loro non erano ricchi e non avevano una cultura cavalleresca, ma erano duri guerrieri. In più si erano specializzati in operazioni di guerriglia e imboscate, aiutati dalla conoscenza del loro territorio che veniva da secoli e secoli di vita in simbiosi con esso.

L’arma che si rese protagonista nelle guerre gallesi non fu la lancia o la spada da cavaliere, ma il lungo arco gallese.

Dal 1277 al 1283 Edoardo impegnò tutte le sue forze per piegare questi indomiti combattenti e si accorse di due cose: in primo luogo dell’incredibile efficacia di quest’arma, che permetteva di uccidere un cavaliere a duecento metri (infischiandosene della pesante e costosa armatura), trasformando un semplice fantaccino in un killer di nobili a cavallo; in secondo luogo che un esercito stabile, o perlomeno un nucleo di esercito stabile, avrebbe permesso di ovviare alle carenze del sistema feudale (la chiamata alle armi era limitata solo ad alcune parti dell’anno, non permettendo lunghe campagne).

Il primo passo fu l’inserimento di centinaia di gallesi nel suo esercito, che servirono da istruttori per gli inglesi, che si specializzarono sempre più nell’utilizzo di quest’arma.

L’arco lungo, conosciuto nelle isole britanniche come long bow, era alto quanto l’arciere (circa un metro e ottanta) e poteva pesare fino a otto chili. I materiali più utilizzati erano il legno di tasso, di olmo o di frassino, mentre le estremità erano costituite da corno di mucca. La corda, fatta di fili di canapa intrecciati e coperti di seta, era posizionata nell’arco solo al momento dello scontro, perché una pressione continua avrebbe piegato pian piano il legno, indebolendo la potenza dell’arma. Per la maggior parte del tempo l’arco sembrava quindi un semplice bastone. Vi lascio solo immaginare la potenza esplosiva che poteva quindi scatenare una volta teso, e le corazze di tanti cavalieri francesi ne dovettero constatare la forza, finendo perforate la maggior parte delle volte.

Tanto fu l’entusiasmo per quest’arma “popolare”, che presto la maggior parte dei giovani inglesi atti all’uso dell’arco vennero introdotti a quest’arte bellica. Gli uomini scelti erano alti, forti e robusti, con collo e spalle larghe. Fin dall’età di sette anni venivano sottoposti ad un allenamento severo, duro e costante, stabilito e disciplinato dalla legge, fino a quando non entravano in simbiosi con il loro arco.

Il frutto di questo addestramento erano arcieri capaci di sparare frecce con una cadenza di dodici al minuto, dalla considerevole distanza letale di duecento metri per un uomo corazzato, raggio che si estendeva ulteriormente per uno non bardato.

All’inizio questi uomini erano chiamati alle armi attraverso il sistema di leva feudale, ovvero con il nobile di provincia che doveva fornire, oltre ad un certo numero di uomini d’arme, anche un contingente di arcieri, di picchieri o di coltellieri.

Con Edoardo I, vero innovatore per il suo regno, venne invece ideato il sistema dei contatti. Questo risolse il problema della durata delle campagne militari, infatti, come abbiamo già accennato, tutti gli eserciti europei fino a quel momento avevano sempre avuto come limite il tempo di chiamata alle armi, che non poteva andare oltre un certo numero di mesi all’anno.

Con un contratto, al contrario, il re si accordava con uno o più nobili, che si impegnavano dietro una somma di denaro a fornire un certo numero di soldati per un determinato periodo di tempo concordato all’interno dello stesso. Questo permetteva la specializzazione di questi uomini e l’aumento della loro esperienza in guerra, perché alla fine dei conflitti non ritornavano mai più a fare i contadini o altri mestieri, ma venivano magari “subappaltati” ad altri nobili oppure venivano mantenuti dal re che rinnovava i loro contratti.

Era nato un embrione di esercito permanente, più o meno come Caio Mario aveva riformato le legioni trasformandole da unità di contadini-soldati in professionisti.

Questa caratteristica portò l’Inghilterra ad avere tra il XIV e il XV secolo il più potente esercito del continente, molto superiore alle armate che qualunque altro sovrano europeo potesse schierare, in quanto basate su logiche feudali.

Gli inglesi iniziarono, fin dal medioevo, quella utile pratica che era stata adottata un tempo dai romani, ovvero prendere il meglio dai popoli confinanti (in genere nemici), imparando dai propri errori. Infatti dal Galles presero l’arco, ma dalle loro guerre scozzesi (quelle rese famose da William Wallace) ottennero la consapevolezza che l’era dei cavalieri era al termine.

Gli scozzesi combattevano come i gallesi, ovvero con azioni di guerriglia e brutalità, anche loro agevolati dai terreni impervi che caratterizzavano le Highlands, facendo poco conto delle truppe a cavallo.

A Bannockburn, nella storica battaglia del 1314 dove il re Robert Bruce aveva sconfitto un esercito inglese almeno doppio rispetto al suo e dotato di migliaia di cavalieri, gli scozzesi avevano operato con la tattica degli schiltron (dei primitivi schieramenti di picchieri) con l’appoggio di una manciata di arcieri e cavalieri.

Le cariche inglesi si erano infrante contro la solidità dei risoluti fanti dei clan degli altopiani e un pessimo impiego degli archi lunghi da parte di Edoardo II (figlio inetto del grande Edoardo I) non era riuscito a mettere in crisi queste formazioni, che schierate in ordine così serrato avrebbero fornito un ottimo bersaglio.

I comandanti inglesi, e soprattutto il figlio del pavido Edoardo II, anche lui di nome Edoardo, decisero di utilizzare tale tattica quando si spinsero in terra francese per far valere i diritti ereditari inglesi sulla corona di Francia.

Nelle battaglie di Crecy (1346) e di Poitiers (1356), eserciti numericamente inferiori di soldati britannici spazzarono via e inflissero delle cocenti sconfitte alla nomea della cavalleria transalpina.

La strategia fu sempre molto simile, quasi banale, ma tremendamente efficace.

Il comandante inglese, Edoardo III nella prima e suo figlio il Principe Nero nella seconda, disposero su una collinetta le loro forze, alternando linee di arcieri con linee di cavalieri, che smontavano da cavallo per combattere con lance, alabarde, martelli e scuri da guerra, tutte armi adatte a fermare i destrieri da guerra prima e a spaccare o perforare le pesanti armature francesi.

Questi ultimi, non imparando mai dai propri errori, caricavano a testa bassa la collina, senza nessun appoggio da parte di tiratori o fanti (a Crecy travolsero perfino i loro stessi balestrieri genovesi nella foga dell’avanzata), subendo le perdite dovute al tiro degli arcieri, si incespicavano sul pendio, azzoppando i cavalli sopra le trappole predisposte davanti alla linea inglese o comunque si ostacolavano a vicenda rompendo così la coesione della carica.

Come ho già spiegato la riuscita di un’azione di cavalleria pesante risiede nella sua forza d’urto. Se questa viene meno verrà facilmente fermata da fanti sufficientemente addestrati e motivati.

Aggiungete che la massa di cavalli e uomini serrati offriva un perfetto bersaglio per il tiro d’infilata degli archi lunghi e avrete un idea del perché i francesi subirono delle sconfitte tanto eclatanti che portarono alla quasi scomparsa della loro nazione agli inizi del XV secolo.

Lo schema dello scontro si ripeté quasi identico in tutte e due le occasioni, se non che a Poitiers venne perfino preso prigioniero lo stesso re di Francia, Giovanni II, che per la sua liberazione dovette sottoscrivere la pace di Bretigny (1360), che sanciva la cessione di un terzo dei territori della corona all’Inghilterra (Aquitania, Poitou, Guienna, Limosino e Guascogna).

Dopo un periodo di ripresa francese e di crisi istituzionale da ambo le parti della Manica il conflitto si riaccese nel 1415, quando il nuovo re inglese, il giovane Enrico V, decise di far valere di nuovo con le armi il suo diritto ereditario alla corona di Francia.

La sua campagna, iniziata proprio con l’adunata di un esercito con il sistema contrattuale di Edoardo I, si impantanò nell’assedio della roccaforte costiera di Harfleur, dove a causa della resistenza della guarnigione e di un epidemia di dissenteria perse almeno due o tremila effettivi del suo piccolo esercito (duemilacinquecento uomini d’arme e ottomila arcieri).

La sua campagna, che in principio puntava a creare una solida testa di ponte per future invasioni nella Francia nordoccidentale, era miseramente fallita.

Per salvare almeno l’onore (e giustificare le spese) il sovrano si ripropose di effettuare una marcia in territorio francese, lasciando ad Harfleur una piccola guarnigione e dirigendosi attraverso la Piccardia verso Calais, l’altro possedimento britannico nel continente.

Ma i francesi questa volta avevano deciso di prendersi una rivincita, perciò ammassarono un’imponente armata (le fonti variano dai 25.000 ai 40.000 soldati) per tagliare la strada a quello sparuto contingente inglese e massacrarlo.

Dopo le battaglie di Crecy e Poitiers ogni nobile di Francia aveva almeno un parente da vendicare e tutti erano indiscriminatamente uniti nell’odio dei plebei armati di arco che componevano i 5/6 delle forze inglesi.

Quando il 24 ottobre le schiere transalpine si posero tra Calais e le truppe di Enrico, il re capì che l’indomani si sarebbe dovuto aprire un varco con la forza in un armata almeno quattro volte superiore.

I comandanti francesi, il Conestabile Carlo D’Albret e il Maresciallo Boucicault, decisero di attendere l’avanzata dei britannici schierando le loro forze in tre divisioni (definite all’epoca “battaglie”) miste di uomini d’arme a piedi e a cavallo.

La prima era composta da 8.000 soldati, la seconda da 6.000 e la terza da 8-10.000. Ai fianchi vennero disposti due contingenti di cavalieri pesanti di 1.600 effettivi che avrebbero dovuto neutralizzare, nella prima fase dello scontro, i temibili tiratori inglesi. Infine vi erano quasi 6.000 tra arcieri e balestrieri, che dovevano proteggere l’avanzata delle divisioni, e un ulteriore unità di 800 cavalleggeri che doveva aggirare lo schieramento nemico con una lunga conversione nella foresta e piombare infine sulla retroguardia, per dare alle forze inglesi il colpo di grazia.

Enrico V decise di schierare i suoi novecento uomini d’arme appiedati al centro e due ali di 2.500 archi lunghi a proteggere i fianchi.

La scelta del luogo avvantaggiava le sue magre forze, infatti il terreno coltivato di Agincourt era stato impregnato da giorni e giorni di pioggia, cosa che lo rendeva molto fangoso, difficile e faticoso da attraversare, soprattutto per uomini in armatura completa.

Inoltre i boschi ai lati del campo impedivano un aggiramento del suo schieramento, cosa che lo proteggeva almeno in parte dall’immensa sproporzione numerica.

Il sovrano diede disposizione ad ognuno dei suoi arcieri di preparare un palo appuntito lungo almeno sei piedi e al momento dello scontro di piazzarlo profondamente nel terreno, in modo da creare una barriera che fiaccasse le cariche che i francesi avrebbero rivolto verso di loro.

Il mattino del 25 Enrico fece un discorso che galvanizzò i suoi uomini, ricordò che i francesi avevano promesso di tagliare tre dita (quelle usate per il tiro) ad ogni arciere catturato e promise la vittoria e il ritorno a casa una volta superato quell’ultimo ostacolo.

Visto che i francesi non si muovevano fu Enrico ad ordinare ai suoi 6.000 uomini di avanzare verso la massa dei nemici, che stavano ancora facendo colazione nelle loro lussuose tende, portandosi così a 250 metri da loro.

A quel punto fu dato l’ordine di iniziare il tiro, che mise immediatamente fuori combattimento balestrieri e arcieri nemici, per poi riversarsi su cavalli e uomini, seminando il caos.

Facciamo un calcolo approssimativo: un arciere esperto, in piena battaglia, poteva sparare in media dodici frecce al minuto, quindi 5.000 arcieri riversarono una grandine di 60.000 frecce sui malcapitati francesi, 1.000 al secondo!

Questo diluvio di cuspidi d’acciaio, che portò gli arcieri al rapido esaurimento dei dardi, trasformò l’ordinata linea francese in un accozzaglia di puntaspilli morti, feriti o comunque scossi e senza più orientamento e disciplina.

I due contingenti di cavalleria francese ai lati vennero bloccati dal muro di pali acuminati degli arcieri di Enrico e sterminati dalle frecce.

Una volta risolta la minaccia indirizzata direttamente verso di loro questi ultimi diressero il tiro verso la prima divisione francese, scompaginandola e permettendo agli uomini d’arme inglesi di respingerla agevolmente.

A questo punto i resti della prima linea francese e dei contingenti di cavalleria andarono a cozzare contro la seconda battaglia francese che stava avanzando, creando ulteriore confusione e favorendo ancora gli inglesi, che si impegnarono in una mischia feroce.

Perfino Enrico, che combatteva con i suoi, ebbe l’elmo scheggiato da un fendente e qualche nobile, come il duca di York, ci lasciò le penne, ma la battaglia era ormai a senso unico, con i francesi che stanchi e provati per la marcia nel fango in armatura completa si offrivano come vittime sacrificali ai soldati inglesi.

A completare la carneficina intervennero gli arcieri, che mollati gli archi si avventarono sui fianchi della massa nemica con scuri e coltelli che, potendosi muovere agilmente vista l’assenza di armatura, fecero una strage.

Con la sconfitta di due divisioni e i moltissimi prigionieri Enrico aveva fatto il miracolo, ma la minaccia rappresentata dalla terza battaglia rischiava di portare ad una sconfitta inglese. Perciò il sovrano decise far giustiziare molti prigionieri, tranne i più illustri che sarebbero stati riscattati in seguito.

La mattanza fu interrotta solo quando Enrico si accorse che i francesi rimasti non avevano più alcun desiderio di ricominciare i combattimenti e si apprestavano a lasciare il campo. Aveva vinto!

Gli inglesi non furono i soli a trovare la soluzione per far abbassare la cresta ai tanto vantati cavalieri, infatti in un’altra piccola nazione, abbarbicata nelle montagne della catena alpina, dei montanari svilupparono inconsapevolmente l’arma definitiva che avrebbe cambiato per sempre la guerra, facendo finire definitivamente quella praticata fin dall’Alto Medioevo.

Ma partiamo con calma. Il territorio che compone l’attuale Svizzera è il risultato di una azione continua di aggregazione, posta in essere dalle comunità locali che si erano costituite con la stratificazione di tanti popoli come gli elvezi,i romani, gli alemanni e i burgundi.

Nel Medioevo questo coacervo di entità autonome e distinte erano tutte suddite del Sacro Romano Impero, ma erano relativamente indipendenti dai grandi signori francesi, italiani e tedeschi loro confinanti.

Con il tempo iniziarono a sorgere alcuni centri di potere locale che diventarono i tre Cantoni Forestali: Uri, tra il lago di Lucerna e il San Gottardo; Schwyz, che poi darà il nome allo stato vero e proprio; Unterwalden.

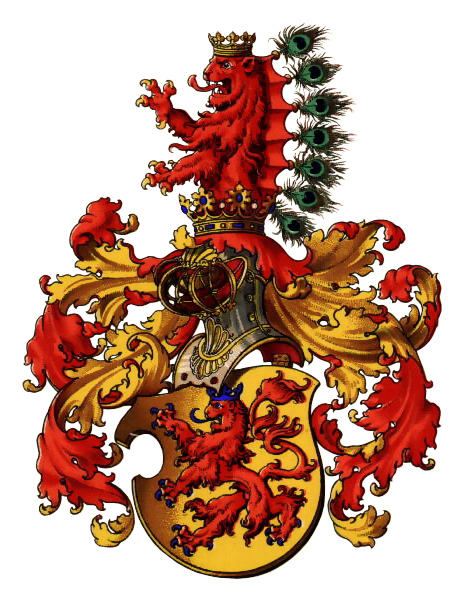

Il potente vicino di questa prima entità embrionale di Stato erano gli Asburgo, signori emergenti dello scacchiere che comprendeva Alpi, Rodano e Reno.

Quest’ambiziosa famiglia, grazie ad un’accorta politica matrimoniale, di acquisizioni e conquiste manu militari, puntava ad estendersi sempre di più e a minacciava le identità che si stavano costituendo in Svizzera. Per difendersi i Cantoni crearono delle alleanze difensive, che prima riguardarono solo i tre Cantoni Forestali, ma presto si estesero anche alle città e alle valli esterne come Lucerna.

Grazie all’intermediazione dell’Imperatore riuscirono a guadagnare una certa autonomia e ottennero la protezione da ulteriori invasioni, ma nel 1273 Rodolfo d’Asburgo riuscì ad ottenere la corona di Germania e lo scontro divenne inevitabile.

Dal XIII al XV secolo la lotta sarà dura e senza esclusione di colpi, con decine di battaglie e campagne militari, con migliaia di morti. La Confederazione, nata ufficialmente nel 1291, si estenderà e diverrà potente e orgogliosa.

Per generazioni i giovani si addestrarono all’uso delle armi, ma dato che nelle valli e nelle montagne alpine non era d’uso l’utilizzo dei cavalli in guerra, il loro metodo di combattimento preferito fu quello a piedi, che loro perfezionarono in modo tale da umiliare più volte la tanto vantata cavalleria pesante.

Il sistema era abbastanza semplice, ma piombò come una meteora sulla stagnante arte della guerra dell’epoca, fino a raggiungere un momento dove per vincere si doveva combattere “alla svizzera”. Il principio di base erano dei quadrati di uomini armati di picca e alabarda, estremamente coesi e addestrati ad agire come un sol uomo. La disciplina era ferrea e rigida, tanto da portare a calpestare perfino i compagni feriti durante le avanzate. La falange che si costituiva risultava come un istrice di punte d’acciaio, impenetrabile dalla cavalleria e temibile nell’urto verso tutti gli altri.

Il quadrato di base era in principio standardizzato in unità tattiche di 700 effettivi, dove il singolo era subordinato al gruppo (come nella vecchia falange macedone).

Tra il tardo XIV e il XVI secolo l’armamento svizzero si arricchì, sia in elementi difensivi, dove fu introdotta un armatura più pesante, sia in elementi offensivi, con l’aumento di lunghezza delle picche e l’introduzione di squadre d’appoggio ai quadrati, munite di balestre prima e di archibugi poi.

Le guerre contro la Borgogna, Stato nato durante la Guerra dei Cent’Anni che aveva la grande ambizione di creare una potente nazione che sarebbe andata dai Paesi Bassi fino alla Svizzera, comprendendo vasti territori francesi, tedeschi e fiamminghi, saranno la consacrazione delle fanterie svizzere, che da allora saranno copiate da tutti gli eserciti europei, oppure ingaggiate a migliaia come mercenari.

A Grandson, Morat e Nancy gli svizzeri annientarono quello che in tutta Europa era considerato uno degli eserciti più potenti, moderni, efficienti e organizzati, con la solo forza d’urto di quadrati composti da migliaia di picchieri. A Grandson fu più che altro una grossa schermaglia, dove i contendenti non persero che poche centinaia di uomini per parte, ma il Duca di Borgogna Carlo il Temerario dovette abbandonare 420 cannoni, che potenziarono le file svizzere.

La vera battaglia decisiva si combatté a Morat nel 1476.

Il duca aveva 23.000 uomini e 200 cannoni, contro 25.000 svizzeri e una manciata di cavalieri alleati lorenesi. Carlo aveva deciso di piegare con le cattive quei testardi montanari, ma come avevano già capito gli Asburgo, la cosa non sarebbe stata per nulla facile.

Per la vittoria il Duca contava nel suo esercito moderno e disciplinato, che poteva annoverare una superiore artiglieria e cavalleria per compensare la lieve inferiorità numerica. Inoltre si posizionò per primo, scegliendo il luogo migliore dello scontro e preparando difese e fortificazioni, innalzando palizzate e scavando fossati per far perdere coesione alla massa svizzera.

La strategia era perfetta e probabilmente avrebbe permesso la vittoria ai borgognoni in caso di attacco frontale svizzero, ma per loro sfortuna i nemici non arrivarono nei giorni in cui erano attesi e la disciplina venne allentata.

Inoltre le sue forze erano impegnate anche ad assediare la città di Morat, rischiando di finire intrappolate tra la guarnigione e le truppe di soccorso. Gli svizzeri in arrivo si disposero in tre ordini: 5.000 arcieri, balestrieri, picchieri e archibugieri d’avanguardia, poi un immenso quadrato di 12.000 picchieri appoggiati da balestrieri e infine una retroguardia mista di 7.000 effettivi, che marciò a sud a tappe forzate, per piombare da tergo verso i difensori e tagliare le loro vie di fuga.

In sé l’attacco così pianificato aveva tutta l’aria di un suicidio di massa.

Una formazione così compatta avrebbe dovuto assaltare una postazione fortificata e sopraelevata, con fossati e trincee difese da tiratori e 200 bocche da fuoco. Ma ci si mise la fortuna, infatti quella mattina le postazioni erano state lasciate quasi sguarnite e quando gli svizzeri partirono alla carica solo pochissime unità poterono prendere le loro postazioni, venendo facilmente travolte.

Senza avere il tempo di opporre formazioni coese, anche la sola idea di sperare di bloccare le feroci fanterie elvetiche era una follia. Le trincee caddero dopo venti minuti, il resto dell’esercito si diede ad una fuga disordinata ma proprio in quel momento i 7.000 uomini della retroguardia svizzera apparvero e chiusero la tenaglia sui borgognoni, compiendo una strage: 12.000 morti e prigionieri, tutti i cannoni e il tesoro ducale.

Con quello scontro il destino della campagna e perfino del ducato furono segnati da questo battaglia decisiva. Luigi XI di Francia, gli Asburgo e i lorenesi si unirono agli svizzeri in una potente coalizione e a Nancy decretarono la fine di Carlo e della Borgogna indipendente.

Anche in questo caso furono però gli elvetici a liquidare gli ultimi 12.000 soldati che il duca poté radunare, in una feroce battaglia dove quest’ultimo perse la vita e lo Stato.

Senza più i nemici esterni, gli svizzeri rischiarono guerre civili interne, prima per le divisioni tra villaggi e città, poi su questioni religiose, quanto, dopo Lutero, il paese si divise in Cantoni cattolici e protestanti.

La soluzione arrivò con tantissimi giovani che abbandonarono la patria, servendo negli eserciti che si dissangueranno nelle Guerre d’Italia per tutto il XVI secolo.

Il modello svizzero era estremamente valido e permetteva a chi ingaggiava qualche battaglione di montanari di ottenere un vantaggio sostanziale in ogni guerra. I francesi ne reclutavano a migliaia affinché componessero la loro fanteria pesante e i signori italiani e tedeschi perché costituissero le loro guarnigioni o unità d’elité.

Ma qualche signore più lungimirante capì che la soluzione al modello svizzero fosse un’altra, più nazionale e meno mercenaria (quindi meno costosa).

Massimiliano d’Asburgo, arciduca d’Austria e Sacro Romano Imperatore, decise di istituire dei corpi scelti tedeschi, addestrati alla svizzera e capaci di contrapporsi a loro.

Nacquero così i Landsknecht, cioè i servi della terra (o della patria) in tedesco, visto che questi militi erano reclutati tra gli strati più umili della popolazione.

Il loro addestramento e modo di combattere era simile a quello svizzero, indossavano come loro abiti sgargianti ed erano armati di picca, archibugi e spade corte, dette Katzbalger.

L’urto era molto simile a quello dei mercenari elvetici e per questo tra i due corpi nacque una profonda rivalità, che culminò nelle grandi battaglie di Pavia (1525) e di Roma (1527), dove nella prima si scontrarono contingenti misti agli ordini dell’Impero o del re di Francia, nell’altra la famigerata Guardia Svizzera papale fu massacrata dall’orda lanzichenecca entrata nell’Urbe per saccheggiarla.

Il modello dei lanzichenecchi, resosi così tristemente famoso in Italia durante le guerre per il predominio della penisola (1494-1530), rimase in voga in Germania fino all’avvento degli svedesi durante la Guerra dei Trent’Anni, dove una più recente innovazione tattica, l’introduzione della potenza di fuoco come mezzo risolutore delle battaglie, soppiantò la forza d’urto della fanterie all’arma bianca.

Per completare il quadro mi manca ancora uno dei protagonisti assoluti del periodo, anche lui frutto della riflessione militare sul modello svizzero e che riscosse un grande successo nel reclutamento nazionale e nel modo di combattere di un paese: il Tercio spagnolo.

Il Tercio era un modello di fanteria mista, composto in genere da circa tremila uomini tra picchieri e moschettieri. Questo tipo di formazione militare e le sue tattiche belliche vennero sviluppate dal generale Gonzalo da Cordoba durante quelle Guerre d’Italia che stabilirono la supremazia iberica sul napoletano e su Milano, oltre che un’influenza su tutti gli altri Stati italiani. Rappresentò per la Spagna il passaggio dalle istituzioni militari medioevali a quelle moderne.

Temuti e rispettati dai nemici, univano la forza del corpo e della disciplina svizzera ad una forte identità e ad un orgoglio senza pari, che li rese praticamente invincibili tra il tardo XV e il XVII secolo.

Nati come corpo nazionale spagnolo, nel tempo i suoi componenti vennero reclutati tra le varie popolazioni soggette alla superpotenza iberica: tedeschi, lombardi, fiamminghi, valloni, siciliani, sardi, olandesi e napoletani.

Tipico esempio fu il famoso Tercio Viejo de Cerdeña (composto da fanti sardi), i cui soldati parteciparono con onore alla battaglia di Lepanto, servendo sull’ammiraglia di don Giovanni d’Austria contro la flotta turca nel 1571.

Combinando la solidità della linea dei picchieri e la potenza di fuoco dei moschettieri, il Tercio si rivelò ideale sia per la difesa che per l’offesa e verrà meno come sistema solo con l’avvento del modello svedese.

La battaglia che sancirà il suo trapasso sarà gloriosa come lo è stata la sua storia: nel 1643, a Rocroi, i Tercios non si arresero e si fecero massacrare pur di non arrendersi. Quando gli ufficiali francesi, con i cannoni pronti al fuoco e un numero preponderante di moschettieri schierati, offrirono loro la resa, loro li ringraziarono ma dissero: “Siamo fedeli soldati del Re di Spagna, per questo non possiamo consegnare le armi”.

Per concludere definitivamente questo capitolo, vorrei illustrare una battaglia che forse più di tutte può far luce su questo trapasso, che, iniziato con Crecy, avrà termine nel momento in cui i francesi subiranno un ennesima, ancor più devastante, sconfitta.

Stiamo parlando della grande battaglia di Pavia, culmine delle Guerre d’Italia.

Al di là del semplice scontro in sé e per sé e delle conseguenze politiche e storiche dello stesso (re Francesco sarà catturato e la Francia perderà per sempre l’egemonia sull’Italia fino a Napoleone), ci interessa far notare un avvenimento specifico, che fu il culmine, il momento decisivo della battaglia.

L’esercito francese era potente sia in termini numerici, sia in termini qualitativi: aveva ottime fanterie svizzere e tedesche armate di picca, balestra e archibugi, la miglior cavalleria pesante d’Europa (composta quasi interamente dai grandi nobili del Regno) e un ottimo parco di artiglierie.

Il contesto storico era la presa del Ducato di Milano, vero pomo della discordia tra Francesco I di Francia e Carlo V, sovrano di Spagna, Germania, Paesi Bassi, Napoli, Sicilia, Sardegna e delle Indie (giusto per intenderci, fu il primo a dire che sul suo dominio non tramontava mai il sole…). Francesco, che era un vero re guerriero, sempre in ogni guerra e sempre in prima linea, ci aveva già tentato un paio di volte, ma questa volta era sicuro di poter ottenere una vittoria decisiva.

Davanti a lui rimaneva la presa della rocca imperiale di Pavia, che con la sua caduta gli avrebbe permesso di ottenere un vantaggio sostanziale nel proseguo del conflitto, perciò si era apprestato a metterla sotto assedio. Il marchese di Pescara, riunito un esercito composto da lanzichenecchi, fanti spagnoli e mercenari italiani, mosse a soccorso della guarnigione.

I rapporti di forza, seguendo gli standard convenzionali dell’epoca, erano tutti a favore di Francesco: maggiore cavalleria e artiglieria, una splendida fanteria e una leggera superiorità numerica (31.000 contro 30.000 circa).

Ma quello che fece la differenza a Pavia fu l’uso della fanteria, la sua solidità e il valido supporto di armi da fuoco portatili come l’archibugio, capace di forare un armatura come il miglior arco lungo inglese.

Francesco, quando gli spagnoli cercarono di introdursi nella città assediata, fu tanto ansioso del confronto che non aspettò lo schieramento di tutto l’esercito, ma si limitò ad adunare i suo cavalieri per spazzare via gli imperiali con una sola devastante e gloriosa carica.

La cosa strana fu che gli imperiali si erano già messi nei guai, perché si erano schierati nei boschi del parco che costeggiava la fortezza ed erano un ottimo bersaglio per l’artiglieria francese, che era là schierata. Invece che aspettare che i suoi cannoni spazzassero via il bosco, trovandosi davanti solo dei sudici fanti, Francesco decise di caricare.

Così facendo si schierò davanti ai suoi cannoni, mettendoli a tacere per il pericolo di colpire il sovrano e i nobili. Gli spagnoli, ringraziato Dio per l’insperato aiuto, si posizionarono in mezzo agli alberi a migliaia, con archibugi e picche pronte.

Le prime linee di cavalieri e fanti imperiali vennero travolte, permettendo ai francesi di avanzare come un maglio terribile, travolgendo i nemici. Ma la nebbia delle 6 del mattino di quella giornata nascose gli archibugieri spagnoli fino a quando non iniziarono a far fuoco, falcidiando il meglio della nobiltà di spada transalpina.

Un tempesta di proiettili trapassò elmi e armature e sterminò cavalli e uomini, portando alla morte i grandi baroni del Regno, che con le loro vesti e livree sgargianti erano un perfetto bersaglio quando si assieparono intorno al re Francesco per proteggerlo.

Tutto si consumò in pochi istanti, con lo stesso sovrano che subì una ferita ed ebbe il cavallo ucciso sotto di sé.

Infine, onta delle onte, fu catturato dai mercenari, che finivano o catturavano i superstiti della carica. Rischiò anche di diventare anch’egli vittima di quella mattanza, ma per sua fortuna un nobile nemico lo riconobbe e lo prese sotto la sua protezione.

Senza più una guida, il resto dell’armata francese, anche se pressoché intatta, perse ogni slancio guerresco e venne respinta, massacrata o presa prigioniera.

Immediatamente dopo la soldataglia mise a sacco l’accampamento del monarca transalpino, non risparmiando nessuna cosa di valore e prendendo torme di prigionieri. Le perdite francesi furono tali (circa 10.000 uomini, con moltissimi nobili, la spina dorsale del regno), la disfatta fu tanto palese, che quando Francesco scrisse alla madre dalla sua prigionia constatò tristemente che qual giorno “Si era perso tutto, fuorché l’onore”.

Non aveva sbagliato di molto, perché nel conflitto italiano morì l’idea stessa della cavalleria: lo scontro in campo aperto, la galanteria e il rispetto in battaglia, il riguardo verso il nemico. Era il prezzo della nuova, efficiente, guerra moderna. Dura e spietata come le fanterie professioniste che l’avevano forgiata, piena di risentimento per quei nobili che prima li disprezzavano e ora, giustamente, li temevano.

Alberto Massaiu

Leave a reply