In Italia la storia delle guerre di indipendenza è universalmente conosciuta, se non altro perché ognuno di noi la ripete almeno tre volte durante la scuola dell’obbligo: alle elementari, alle medie e alle superiori. Eppure stiamo parlando di tre conflitti dove la nostra parte (in due su tre non eravamo neanche l’Italia) è uscita più spesso con le ossa rotte piuttosto che vittoriosa.

Il primo round, nel 1848-1849, lo abbiamo sonoramente perduto, con il regno di Piemonte-Sardegna che rischiò persino di perdere la libertà. Il secondo l’abbiamo vinto con l’aiuto della Francia, ottenendo solo metà del risultato (il piano prevedeva di arrivare fino al fiume Isonzo, invece ci si fermò al quadrilatero di Peschiera, Mantova, Legnago e Verona). Il terzo, svoltosi cinque anni dopo la solenne proclamazione del Regno d’Italia del 1861, l’abbiamo perso sul campo, venendo sconfitti sia sulla terra che sul mare, ma siamo stati salvati ai punti dal nostro potente alleato prussiano, che ci ha concesso di ottenere quel Veneto che non ci eravamo guadagnati di certo per nostri meriti.

Conclusa questa premessa a carattere generale, sfrondata della retorica risorgimentale, ora mi interessa analizzare assieme il biennio cruciale che si svolse tra il 1859 e il 1860. Questo conflitto (o serie di conflitti) è l’unico dove possiamo vantare almeno per la prima parte un giusto orgoglio per orchestrazione ed esecuzione.

Per una volta il paese (ancora Regno di Sardegna) aveva una buona guida politica nel conte di Cavour, che aveva preparato per bene la Nazione alla guerra, modernizzando l’industria, costruendo infrastrutture e ferrovie, stimolando l’agricoltura, raccogliendo il denaro, addestrando l’esercito e preparando il giusto supporto diplomatico-militare in Europa.

Il suo era un piano che partiva diversi anni prima con la partecipazione alla guerra di Crimea, per proseguire ufficialmente al congresso di pace di Parigi e infine con le segrete trattative con Napoleone III a Plombières.

I due “congiurati”, come ancora oggi vengono talvolta ricordati, puntavano a fare un passo che avrebbe reso fiero il defunto zio del novello imperatore dei francesi, il primo Napoleone: scardinare il delicato sistema di pesi e contrappesi reazionario che era stato stabilito quarant’anni prima dal principe Klemens Wenzel von Metternich-Winneburg-Beilstein, la mente dietro il celeberrimo Congresso di Vienna.

Questo “ordine europeo”, che puntava a preservare e conservare, stava scricchiolando da almeno una decina d’anni, ma nel complesso ancora reggeva. A Napoleone III, che ambiva per il suo paese il posto di potenza egemone sul continente, questo quadro stava stretto e non vedeva l’ora di scompaginare i giochi.

Il suo sguardo guardava all’Italia, divisa in tanti piccoli paesi che gravitavano sotto l’orbita austriaca. Perciò, alleandosi con Cavour e il suo Piemonte, puntava a crearsi un ruolo di protettore degli italiani, sostituendo il protettorato asburgico della penisola con uno bonapartista.

Il progetto, che poi fu superato dagli eventi, seguiva più o meno queste linee guida:

– guerra all’Austria, cercando di farla passare per Stato aggressore;

– deposizione dei principi italiani troppo fedeli all’Austria;

– allargamento del Regno di Sardegna alla Lombardia e al Veneto fino all’Isonzo, più le antiche Legazioni Pontificie, diventando Regno dell’Alta Italia;

– creazione di un Regno del Centro Italia con capitale Firenze, che avrebbe preso il resto dei territori papalini, dove avrebbero regnato da sposati il cugino dell’imperatore, Girolamo Bonaparte, e Clotilde di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele;

– riduzione dello Stato della Chiesa a una piccola parte del Lazio, ma in cambio il Papa sarebbe stato riconosciuto come presidente onorario della nascente Confederazione Italiana;

– possibile allargamento (col senno di poi questa idea fa quasi sorridere) del Regno delle Due Sicilie, che si sarebbe preso i territori meridionali papalini;

– futuro alleanza offensiva/difensiva degli Stati confederati contro ogni nemico esterno;

– cessione di Nizza e della Savoia alla Francia, oltre che un’alleanza (o sarebbe meglio dire una sorta di benevolo protettorato) con quest’ultima rispetto alla nascente confederazione.

Questa, l’idea in generale. Per la bisogna sarebbero stati impiegati oltre 200.000 soldati francesi e i 100.000 italiani, tra esercito regolare sardo-piemontese e volontari (tra cui, sempre in prima fila, i garibaldini, futuri protagonisti della mia trattazione).

Il problema è che bisognava ottenere tre cose molto delicate allo stesso tempo: essere pronti alla guerra, infastidire l’Austria in modo che attaccasse, e resistere all’invasione fino all’arrivo degli alleati transalpini. Per la tensione, in quelle settimane fatali, Cavour ebbe parecchi alti e bassi annotati dai più intimi amici, con alternanza di picchi di entusiasmo ed esaltazione quando riceveva buone nuove da Vienna o Parigi e scenate di isteria quando arrivavano docce fredde diplomatiche (tradotto = quando le cancellerie delle due capitali si inviavano messaggi di pace e armonia).

Alla fine fu una persona a premiare tutti i suoi sforzi: il ministro degli esteri austriaco Karl Ferdinand von Boul-Schauenstein. Questi era tutto il contrario di Metternich, infatti non aveva tatto, era sarcastico e arrogante, e guadava a Napoleone III come l’ennesimo avventuriero salito sul trono di Francia e a Cavour come una mosca fastidiosa e intrigante da schiacciare sotto gli stivali.

Il 19 aprile 1859, irato per il continuo afflusso di volontari che venivano armati e acquartierati al confine con la Lombardia, il ministro convinse il governo ad inviare un ultimatum a Torino dove si minacciava la guerra se entro tre giorni non si sarebbe effettuata la smobilitazione di questi ultimi. Era il sogno di Cavour, che poteva così passare come l’aggredito da una superpotenza, facendo così scattare il patto di alleanza con la Francia.

Della guerra che ne seguì, l’unica in tutte le tre dove l’esercito italiano (seppur ancora sardo-piemontese) arrivò fino alla fine senza subire sconfitte, non mi interessa in questa sede seguirne le vicende nel dettaglio, in quanto è più importante vedere quello che succedeva nel resto della penisola.

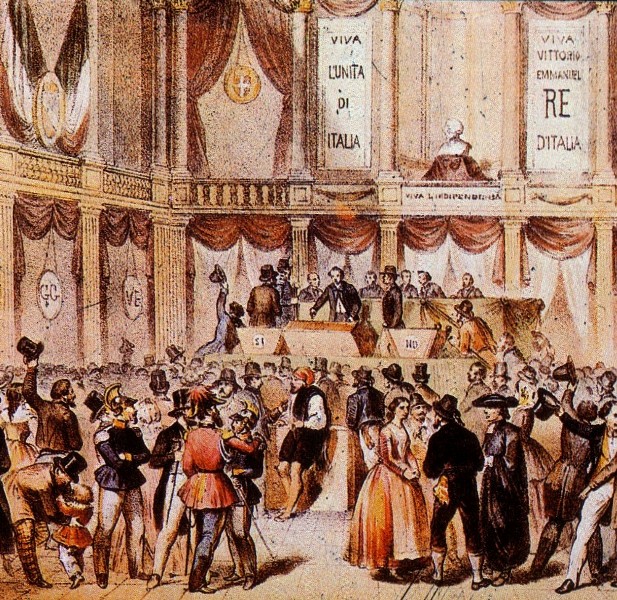

A Parma, a Modena, a Bologna e a Firenze i vecchi sovrani venivano deposti a furor di popolo, mentre i maggiorenti e i ceti benestanti si schieravano sotto la guida di veri e propri proconsoli di Cavour, che procedevano a svolgere plebisciti bulgari che annettevano regioni e città sic et sempliciter al Regno di Sardegna e al suo sovrano Vittorio Emanuele II, spesso già chiamato Re d’Italia.

Queste voci, unite all’alto numero di vittime nelle feroci seppur vittoriose battaglie di San Martino e Solferino, oltre che alle preoccupanti notizie giunte da Parigi di un possibile coinvolgimento della Prussia nel conflitto, fecero di sicuro parte delle considerazioni che portarono Napoleone III a stipulare con l’imperatore Franz Joseph l’armistizio di Villafranca.

Questo accordo, che tagliava fuori l’alleato sardo-piemontese dalle due grandi potenze belligeranti, è ancora ricordato come un tradimento della causa italiana da parte di Napoleone, quando in realtà nessuna delle parti aveva rispettato gli accordi, seguendo linee politiche a seconda della propria convenienza, uno alle spalle dell’altro.

Se da un lato i francesi non proseguivano la guerra fino a Venezia, dall’altro il monarca di Sardegna e il suo presidente del consiglio non facevano nulla per evitare la fagocitazione di Stati neutrali come Parma, Modena, la Toscana e le Legazioni Pontificie, che diventavano dall’oggi al domani provincie di un Piemonte sempre più grande rispetto agli accordi di Plombières.

Alla fine si addivenne ad un accordo:

– l’Austria cedeva la Lombardia alla Francia, che la donava al Regno di Sardegna, ma manteneva il possesso del Veneto;

– la Francia permetteva ai sardo-piemontesi di annettere tutti i territori strappati ai loro precedenti signori (compreso il Papa, che lanciò scomuniche a destra e a manca) nel centro Italia;

– in cambio di questo ingrandimento sostanziale il re Vittorio Emanuele consegnava Nizza e la Savoia a Napoleone.

Il sogno di Cavour sembrava prossimo. Il suo paese era ora il più grande e ricco della penisola, e poteva permettersi di aspettare ancora qualche anno per annettersi con un’altra guerra il Veneto, ma a scombussolare tutti i piani del conte giunse inaspettatamente Garibaldi.

Quest’uomo, un combattente la cui vita potrebbe tranquillamente essere uscita da un romanzo d’avventure, è stata la mina vagante del Risorgimento. Idealista, impetuoso, sognatore, coraggioso fino all’incoscienza, con il pallino di unire tutto il paese in una sola Nazione, non appena ebbe finito di menare le mani con gli austriaci si imbarcò nella sua impresa più famosa: la Spedizione dei Mille.

L’armata brancaleone che partì su due piroscafi da Quarto, presso Genova, era composta da quasi 1.100 giovani. Male armati, senza disciplina e divise regolari, erano quasi tutti di buona estrazione borghese tra cui avvocati, studenti, commercianti, ingegneri, chimici, giornalisti, scrittori, ex ufficiali e perfino tre preti che avevano abbandonato la causa di Dio per quella di una Patria che ancora non esisteva. Per ironia della sorte di napoletani e siciliani ce ne stavano meno di cento, mentre per il resto erano nordici, i cui eredi ora parlano di secessione.

L’epopea che ne seguì ha da un lato tratti eroici e gloriosi quanto dall’altro lati oscuri, come le battaglie e le azioni da guerriglieri che fecero crollare un paese che, sulla carta, aveva 100.000 soldati regolari e la prima marina del Mediterraneo, ma anche le fucilazioni di contadini insorti contro i possidenti siciliani che subito si erano proclamati fedeli a Vittorio Emanuele II, abbandonando Napoli e l’irresoluto Francesco II al suo destino.

La caduta del Regno delle Due Sicilie, in appena sei mesi, fu frutto della debolezza del monarca (reso inadatto al ruolo da un’educazione troppo rigida e bigotta) e dalla fellonia della sua classe dirigente, che fu pronta a cambiar partito appena vide che il potere sulla penisola non gravitava più intorno a Vienna ma a Torino.

Basta citare due episodi: a Calatafimi, il giorno dello sbarco dei Mille, il generale in capo borbonico, don Francesco Landi, un vecchio di 72 anni che si spostava solo in calesse perché non reggeva più il cavallo a causa dei problemi alla prostata, preferì ritirarsi dopo una breve scaramuccia nonostante disponesse di artiglieria, cavalleria e fanti in numero almeno tre volte superiore ai garibaldini, per non mettere a rischio le truppe.

L’altro episodio avvenne quando ormai l’intera Sicilia era caduta, Garibaldi passava in Calabria e si dirigeva a marce forzate verso Napoli, mentre il re fuggiva verso Gaeta dove sperava di concentrare le truppe fedeli in un’ultima resistenza. In questa occasione l’intera flotta borbonica passò in pochi attimi dalla parte di Torino, con ammiragli e capitani napoletani vendutisi per questa promessa: “Stesso grado e stessa paga nella marina sarda”.

Insomma la mancanza di leadership di Francesco II, in completo contrasto con la burbera forza e l’energia volitiva del defunto padre Ferdinando, unita alla codardia e all’arrivismo degli aristocratici napoletani e siciliani, decretarono il fato di quello che era ancora il Regno più grande e potente della penisola. Nei fatti il classico gigante con i piedi d’argilla.

Ci fu però una certa gloria, almeno nella parte finale di questa vicenda. I borbonici sopravvissuti diedero infine battaglia sul Volturno ai garibaldini, giungendo quasi ad una vittoria che avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra e quindi anche dei fatti che seguirono. Laggiù circa 30.000 napoletani affrontarono con coraggio e determinazione 20.000 volontari agli ordini del dittatore di Sicilia, Giuseppe Garibaldi, ma anche stavolta, dopo feroci scontri, vennero sconfitti.

Nel frattempo da nord, senza alcuna dichiarazione di guerra, un corpo d’armata di 30.000 sardo-piemontesi invadeva due Stati sovrani, quello del Papa (sconfiggendo le sue milizie a Castelfidardo) e quello delle Due Sicilie, con la scusa di voler evitare il sorgere di una Repubblica del Sud che poteva stravolgere gli equilibri dei regnanti d’Europa, oltre che di fermare la marcia di Garibaldi prima che rivolgesse le armi verso Roma, un obiettivo che il generale non si stancava di urlare ai quattro venti.

In tal modo, con l’assedio di Gaeta (su cui la storiografia risorgimentale ha steso un velo di silenzio per evitare imbarazzo) portato avanti dai soldati e dei cannoni piemontesi, cui seguì l’esilio a Roma di Francesco II, si concluse il famoso pranzo a base di “arance e maccheroni” di cui parlava Cavour con il suo amico Costantino Nigra.

Fu un pasto divorato forse con troppa rapidità, che provocò non pochi bruciori di stomaco negli anni a venire, contando l’opera di repressione che il governo di Torino (e poi di Firenze) dovette portare avanti contro il fenomeno del brigantaggio – che si potrebbe definire, in un’altra ottica, una guerra partigiana filoborbonica – inviando battaglioni su battaglioni al di là del fiume Tronto, antico confine tra lo Stato napoletano e quello della Chiesa.

Di sicuro Cavour, che con buona probabilità non aveva desiderato quell’ennesimo ingrandimento al suo progetto, ma che da buon politico aveva accettato senza troppo scervellarsi cercando di trarne il maggior profitto per il suo sovrano, non poté pianificare alcuna soluzione in merito, perché morì pochi mesi dopo la proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo del 1861.

L’arduo compito di “fare gli italiani”, come disse Massimo d’Azeglio, passò ai suoi successori, che, nel bene e nel male, hanno creato quella storia che ci ha portato fino ai giorni nostri.

Alberto Massaiu

2 Comments

Trovo interessante la sua sintesi anche se non vengono riportati dati salienti e fondamentali per capire il “successo di Garibaldi” come, ad esempio, l’ingerenza britannica e la corruzione dei generali borbonici tra cui lo stesso Landi che ha citato che tradirono il proprio Stato per danaro. Il Regno delle due Sicilie era uno Stato florido e avanzato con tesori immensi . Numerosi accordi commerciali erano stati siglati con la Russia e altre potenze, tant’è che i porti del sud facevano concorrenza al Regno Unito. Lo stesso Governo Piemontese, povero e a corto di risorse auree , non si fece ripetere due volte dai britannici di avviare il piano di invasione che poi portò all unificazione. Un piano che conosciamo per via dei programmi scolastici ma che si basano su una idealizzazione del Risorgimento nascondendo realtà importanti. Non fu la Francia a coprire Garibaldi e Co. Ma sua Maestà britannica. Non fu la Francia a sostenere il Regno di Sardegna in chiave antiasburgica ma l’impero britannico che aveva interessi commerciali in antitesi con il Regno delle due Sicilie e animato dalla volontà di spazzare o ridurre il potere Papale , alleato dei Borbone. I libri di storia dovrebbero insegnare realmente come è nato il nostro Stato invece di alimentare un inconsistente mito risorgimentale fasullo come una banconota da 6 euro.

La storia del risorgimento ha molti tratti oscuri che, con buona probabilità, non verranno mai affrontati dalla nostra storiografia ufficiale proprio per i motivi che hai evidenziato tu. Ad ogni modo ci sono dei punti importanti da valutare: la Francia aiutò grandemente il Regno di Sardegna, inviando in guerra ben 130.000 soldati nella seconda guerra d’indipendenza; concordo con te che il ruolo della Gran Bretagna è rimasto in ombra, nonostante il fatto indubbio che fu determinante nei fatti del 1860. Per certo il Regno di Napoli aveva grandi risorse in uomini, navi e denaro, il problema però risiedeva nella struttura statuale, debole e corrotta, come venne dimostrato dal collasso militare contro un gruppo di idealisti sostenuti dal Regno Unito e nella debole leadership dell’ultimo sovrano, inadatto al ruolo che doveva ricoprire. Se fosse stato un paese sano, potente ed equilibrato avrebbe per certo respinto l’invasione senza problemi, cosa che non accadde. Chiudo dicendo che sono in parte d’accordo con te, e per certo sarebbe più corretto rivedere e approfondire quegli anni decisivi senza la retorica artificiosa del risorgimento tradizionale, ma piuttosto con serena obiettività. Ma dubito che questo avverrà mai.