Purtroppo però, gli anni di pace che tutti si aspettavano non arrivarono ancora. Il grande architetto del conflitto fu sempre Innocenzo VIII, ormai vittima di un miscuglio di sentimenti di livore e paura assieme. L’inchiostro sulla firma dei trattati di pace non si era ancora asciugato che questi mise in moto la diplomazia papale per riunire – stavolta nella pratica – tutti i sovrani occidentali in una grande coalizione in funzione anti-romana.

I messi del pontefice giunsero a Parigi, Vienna, Buda, Toledo, Barcellona, Milano, Firenze, Venezia, Genova, Chambéry, Mantova, Ferrara, Digione, Cracovia, Londra, Lisbona. Tutti loro riportavano false voci di sacerdoti cattolici massacrati nel napoletano, di chiese e conventi bruciati, di riti celebrati con formule eretiche e via dicendo. Un grido di dolore che doveva chiamare alle armi i sovrani e i potentati occidentali ad una santa guerra di liberazione dagli infidi greci.

I più preoccupati di tutti erano però i signori italiani. Questi ultimi, al contrario perfino del papato, che poteva nel peggiore dei casi tornare ad Avignone, temevano di perdere le loro città e castelli incamerati in qualche thema romano.

In molte città si crearono due fazioni, i nuovi ghibellini – attratti e finanziati dalla diplomazia di Costantinopoli – e i nuovi guelfi – definiti nell’ottocento, dalla storiografia anti-romana, come i primi nazionalisti. I primi volevano entrare a far parte dell’Impero Romano, mentre i secondi volevano mantenere la politica di equilibrio tra i piccoli Stati e signorie ideata da Lorenzo de’ Medici quarant’anni prima.

Le spie e i sostenitori italiani di Alexios furono molto efficienti, e con un abile lavoro di corruzione e di filtraggio d’informazioni fecero sapere alla corte dell’imperatore tutti i piani del nemico già nel settembre del 1492. Nonostante la volontà di quest’ultimo per un periodo di pace dove riorganizzare le nuove conquiste, egli venne infine convinto per una guerra preventiva dalle voci unite dei grandi aristocratici, della casta militare e dei burocrati. L’idea era replicare l’impresa del grande Ioustinianos, che aveva spazzato via i goti in una durissima guerra novecento anni prima, riportando Roma e la penisola nell’alveo dell’impero.

La macchina bellica romana era infatti al pieno della sua efficienza e prestigio, i comandanti avidi di vittorie e gloria, e il miraggio di riportare l’Italia nell’orbita imperiale era troppo accattivante per essere facilmente accantonato.

Sciolti gli indugi, il basileus comandò di predisporre un’ambiziosissima campagna militare totale per il 1493. Per la bisogna vennero arruolate e addestrate tre nuove legioni: la XI Armena, la XII Italica e la XIII Cartaginese. Vennero inoltre istituiti altri reggimenti di ausiliari e fanti di marina, oltre che messe in cantiere nuove navi. In totale 30.000 regolari e 15 galeazze corazzate, dotate di 30 pezzi d’artiglieria frontali, posteriori e laterali.

Nella città-fortezza di Belgrado vennero radunati 26.000 uomini, mentre altri 30.000 furono stanziati in posizione avanzata in Campania, con gli stendardi puntati verso la Città Eterna. Altri 20.000 uomini vennero posizionati in Spagna e 15.000 in Calabria e Africa, pronti a muovere contro le grandi isole in mano aragonese con la flotta e i thalassatoxotai.

La Neon Nautikon venne divisa in due flotte: la prima di 170 vascelli era agli ordini del droungarios Cristoforo Colombo e venne indirizzata alla conquistare di Sicilia, Sardegna, Corsica e Baleari, nell’ottica di affrontare la potente flotta aragonese e, se non si fosse trovato un accordo diplomatico, quella genovese. La seconda, composta da 80 galee incendiarie, equipaggiate con cannoncini leggeri e sifoni lanciafiamme caricati col temibile fuoco greco, doveva risalire l’Adriatico per bloccare le navi veneziane, indebolite dopo la catastrofe presso Ragusa, con l’ordine di dare battaglia ad ogni occasione. Il comando fu affidato al giovane e ambizioso Andronikos Doukas, fratello del grande generale Mikhael.

Oltre a queste unità, tutte atte alla guerra, vi era un’innumerevole schiera di vascelli da trasporto e da carico, pronti a supportare logisticamente lo sforzo bellico imperiale in tutto il Mediterraneo occidentale.

Anche i comandanti per le offensive terrestri vennero selezionati tra il meglio del meglio dell’aristocrazia guerriera romana: Mikhael Doukas venne posto alla guida dell’armata di Belgrado con il titolo di magister militum per occidentem. Basileios Komenos Palaiologos venne inviato in Italia con quello di magister militum praesentalis e infine Leon Phokas ottenne il comando dell’offensiva sulle isole, con la possibilità di intervenire di nuovo in Spagna in caso di minacce a Siviglia, Granada e Gibilterra.

In un primo momento gli avversari furono solo il papa Innocenzo, il duca di Milano Ludovico, il re di Boemia e Ungheria Vladyslaw Jagiellończyk, la repubblica di Firenze, quella di Venezia e il regno d’Aragona. La morte di Isabel nel 1491 aveva però creato una fazione anti-unionista in Castiglia e Ferrando dovette combattere una cruenta guerra civile per imporre i propri figli sul trono di entrambi i paesi, paralizzando le sua capacità offensiva nella penisola iberica e difensiva nel Mediterraneo, cosa che avvantaggiò grandemente i romani per tutto il primo anno di conflitto.

Questi misero in campo sei eserciti, anche se furono solo in tre ad operare effettivamente, come andremo a vedere. In Italia, infatti, il duca di Milano, il più ricco e potete signore della penisola, radunò bel 25.000 effettivi con 40 cannoni nei pressi di Pavia. La maggior parte di loro erano mercenari, tra cui 7.000 temibili fanti svizzeri, 4.000 balestrieri genovesi e 1.800 gendarmi corazzati borgognoni e tedeschi. Più a sud, in Toscana, l’anziano e gottoso Lorenzo de’ Medici, un tempo definito il Magnifico, guidava in una lettiga un’armata cittadina di leve toscane di circa 18.000 uomini, di cui appena 2.000 cavalieri. Infine il grosso delle truppe collegate, rinforzato da alcuni piccoli contingenti dimostrativi inviati da Mantova, Urbino, Ferrara, Savoia e Monferrato, era stanziato a Roma, sotto la diretta guida del pontefice. Sulla carta contava ben 35.000 uomini, una cifra esorbitante che ben presto mise in grave crisi le casse di San Pietro, che iniziò a pagare a singhiozzo, provocando indisciplina e diserzioni, oltre che i classici saccheggi della soldataglia contro gli indifesi contadini.

Vi erano ad ultimo i potenti eserciti e marine di Venezia, Ungheria e Aragona, che tratteremo in seguito anche perché la diplomazia giocherà un ruolo fondamentale con loro.

L’aspetto più interessante, che gli storici successivi hanno tramandato negli anni successivi al conflitto, era che gli alleati non avevano steso alcun piano specifico, ma contavano piuttosto in un indefinita avanzata fino a Costantinopoli, un po’ come un tempo avevano fatto i latini verso Gerusalemme.

I primi a muoversi, nonostante i numeri fossero contro di loro, furono i romani, che invece avevano piani ben studiati. Mikhael Doukas aveva astutamente fatto esplodere una rivolta delle città sassoni di Transilvania contro il sovrano ungherese, oltre che corrotto i principi bosniaci – molti dei quali erano di fede ortodossa – in modo che giurassero fedeltà all’impero invece che a Buda. In tal modo, appena mise piede nel lato meridionale del Danubio, le difese magiare crollarono.

Con una rapida avanzata il magister militum giunse fino a Zagabria, sconfiggendo isolati reparti ungheresi. Prima che Vladyslaw potesse reagire contro tutti quegli attacchi, subito ricevette una proposta di pace molto generosa: riconoscimento dell’influenza di Costantinopoli sulla Bosnia e supporto magiaro nella conquista delle roccaforti veneziane in Istria e Dalmazia, dove avrebbe ricevuto l’entroterra mentre i romani avrebbero occupato le sole basi costiere. Sostegno imperiale – tramite i suoi vassalli di Valacchia e Moldavia – contri i ribelli transilvani e un tributo quinquennale di 1.500 libbre d’oro in cambio di un’alleanza commerciale e militare nell’area contro le pretese degli storici nemici confinari di Vienna e Venezia.

Il re nemico, che preferiva concentrarsi sulla stabilità dei propri domini, oltre che in perenne crisi finanziaria, accettò, liberando il fianco settentrionale dell’avanzata di Mikhael.

Venuto a sapere di queste notizie, il papa decise di rispondere a tono, invadendo la Campania. Basileios testò le forze nemiche in un primo scontro presso l’abbazia di Montecassino, in una mischia sanguinosa che non ebbe né vincitori né vinti. Infatti, mentre i kataphraktoi sbaragliavano il fianco sinistro papale tenuto dai contingenti alleati italiani, dall’altra l’ala sinistra imperiale dovette cedere sotto l’impeto della Guardia Svizzera.

Verso il pomeriggio la battaglia ebbe termine con i due eserciti che si ritirarono dallo scontro esausti e con ingenti perdite.

Nel frattempo, più a sud, Leon Phokas e Cristoforo Colombo espugnavano Messina, Catania e Siracusa, mettendo saldamente piede in Sicilia. La flotta imperiale intercettò un piccolo contingente navale aragonese che portava soccorso alle forze a difesa dell’isola e lo annientò presso le isole Eolie, catturando un ricco carico di rifornimenti, oro e armi.

Senza perdere tempo, il magister militum puntò verso Palermo, dove era scoppiata una rivolta anti-aragonese. Il comandante romano promise tasse meno esose, libertà di culto e il rispetto delle consuetudini dell’aristocrazia locale, ottenendo il sostegno della popolazione. L’intera Sicilia capitolò nell’arco di tre mesi, liberando il grosso del suo contingente, che si diresse verso fine luglio verso la Sardegna.

Qui, nelle acque presso Castel di Caller, la Neon Nautikon trovò schierato il meglio della flotta aragonese, a cui si erano unite delle unità toscane e pontificie. Su quel caldo tratto di mare si affrontarono quasi trecento legni tra dromoni, galee leggere, pesanti e corazzate, galeazze, cocche, caracche e caravelle. La marina avversaria era superiore in numero, quasi due a uno, rispetto alle 108 unità imperiali, e la battaglia fu lunga e difficile.

Nel tardo pomeriggio, complice un fortunoso cambio di vento, il droungarios Colombo intravide un’opportunità. Radunati attorno alla sua ammiraglia, la Augusta Victrix, venti affusolati dromoni incendiari d’assalto, li guidò personalmente contro il centro della schiera latina. Le imbarcazioni romane, scagliando lingue mortali di fuoco greco a destra e sinistra, seminarono morte e paura tra i nemici, che spezzarono in due la loro linea.

Il fianco destro riuscì a sganciarsi e fuggì verso nord, ma il sinistro fu circondato dai vittoriosi imperiali e le sue navi affondate o catturate. Sbarcato davanti alla roccaforte sarda, ben presto l’astuto Leon venne a sapere di analoghi movimenti indipendentisti locali, memori della libertà perduta meno tre generazioni prima. I suoi agenti, sguinzagliati con denaro e promesse, soffiarono sul fuoco della rivolta, scatenando l’ira generale contro il malgoverno iberico. Ben presto le città di Sassari, Iglesias e Oristano insorsero, chiamando i liberatori romani e aprendo loro le porte dopo aver cacciato le guarnigioni catalano-aragonesi.

Occupato buona parte dell’entroterra senza troppa fatica, le unità imperiali si dedicarono all’assedio delle roccaforti di Longosardo, Castelaragonese e Alghero, che grazie alla felice posizione sul mare e alla cacciata delle popolazione indigena, erano decise a resistere, supportate dai resti della flotta sconfitta presso Castel di Caller.

Nel frattempo, tornando alle gesta del Doukas, Mikhael era finalmente giunto in Friuli, dove aveva superato d’impeto le Alpi Giulie e preso Aquileia ai primi dell’estate del 1493. Nessun romano si era spinto così a nord con un esercito da più di ottocento anni, dai tempi del grande Belisarios.

Ludovico il Moro, duca di Milano, dimostrò la sua doppiezza a tutto vantaggio degli imperiali, lasciando che le forze armate della Serenissima – sua antica rivale – si dissanguassero contro il nemico, preservando intatte le sue forze. Mikhael, ad ogni modo, distaccò 8.000 uomini a proteggere il suo fianco destro mentre prendeva Treviso, Verona, Vicenza e Padova, stringendo in uno spazio sempre più angusto i 20.000 uomini radunati dal governo dogale, che si ritirarono verso la laguna.

Molti di questi erano mercenari balcanici di fede ortodossa e nell’arco di poche settimane almeno 3.000 di loro disertarono e passarono nei ranghi romani in cambio del pagamento anticipato di 6 mesi di servizio. Alla fine, presso Mestre, le forze del magister militum intercettarono le sempre più demoralizzate schiere venete.

Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, aveva cercato di mettere in gioco una strategia attendista, sacrificando l’entroterra ma mantenendo intatte le sue forze per una riscossa dalla laguna una volta che gli altri membri dell’alleanza, a cui magari si sarebbero aggiunti il re di Francia o il kaiser di Vienna, avesse sfidato lo strapotere romano.

Purtroppo per lui non si era mosso nessuno, anzi il duca di Milano ne aveva approfittato per occupare senza colpo ferire le città lombarde cadute in mano alla Serenissima agli inizi del secolo, giustificando il suo atto come una mossa strategica per preparare una futura offensiva contro gli imperiali.

Alla fine venne costretto dal governo dogale a dare battaglia per salvare l’onore della repubblica. Se le sue scelte fino ad ora erano state fallimentari, quest’ultima decisione – imposta, va detto a suo discapito – fu letteralmente disastrosa. I veneziani, demoralizzati e inferiori in numero e addestramento, vennero spazzati via dai legionari.

In poco più di un’ora le cerne, battaglioni di milizia territoriale armati di picca, balestra e archibugio, vennero scompaginati dall’assalto combinato di fanti skutatoi e del tiro rapido di arcieri e artiglieri, concluso con la carica di un cuneo corazzato di kataphraktoi che giunse fino al centro di comando, dove Pitigliano si arrese con tutto il suo stato maggiore e 5.000 soldati. La capacità operativa terrestre della Serenissima era finita.

La vittoria era stata schiacciante, ma i pochi superstiti, insieme alla chiamata alle armi di tutti i cittadini, formò una guarnigione improvvisata che, supportata dall’assoluta supremazia navale locale e la conoscenza perfetta delle infide acque della laguna, rendeva virtualmente inviolabile Venezia.

L’unico uomo che poteva sbloccare questa situazione era il droungarios Andronikos, fratello di Mikhael, che aveva il compito di stringere un cerchio di legno e ferro intorno alla capitale nemica con la sua flotta. Il compito era difficile, ma non impossibile, in quanto molte navi e veterani veneti erano caduti a Ragusa pochi anni prima.

Purtroppo per il Doukas più giovane, al comando della flotta dogale venne posto l’abilissimo Nicola Rizzo, membro del patriziato veneto e vero lupo di mare, oltre che esperto stratega. Questi dispose i suoi legni più vecchi al compito di rifornire Venezia grazie agli aiuti che giungevano da Trieste, roccaforte asburgica e quindi non toccata, per motivi diplomatici, dalla forza d’invasione romana, mentre con il meglio delle sue forze tenne a bada il superiore naviglio imperiale.

Questa situazione perdurò per due mesi, dove Rizzo rintuzzò ben quattro tentativi di affondo offensivo delle navi di Andronikos, frustrando i suoi sforzi e risollevando il morale dei suoi marinai. Fu proprio presso Trieste, dove il droungarios stava tentando di porre un rigido blocco per evitare il contrabbando, che il corso della storia cambiò.

Col vento favorevole, approfittando di una temporanea superiorità numerica, l’ammiraglio veneto decise di sfruttare l’occasione di catturare alcune imbarcazioni nemiche. L’imboscata andò alla perfezione e Andronikos perse ben 8 navi e 900 marinai, ma ebbe l’immenso colpo di fortuna che una freccia vagante centrasse in pieno l’occhio di Rizzo, uccidendolo all’istante.

La scomparsa del grande avversario fu salutata con un misto di sollievo, euforia ma giusto rispetto dal droungarios, mentre l’indecisione e il terrore scossero fino alle fondamenta la Serenissima. Il governo dogale nominò a capo della flotta Enrico Dandolo, giovane nipote del doge e, curiosamente, omonimo di quel Dandolo che quasi due secoli prima aveva preso e saccheggiato Costantinopoli.

Forse i nobili veneti speravano in una sorta di fortunata ripetizione delle antiche gesta del suo avo contro i romani, ma in verità l’irruento giovane non era adatto per combattere una battaglia decisiva, dove la repubblica si giocava il tutto per tutto come gli ateniesi ad Egospotami.

Andronikos non credette ai suoi occhi quando vide venirgli incontro, mentre incrociava nei pressi di Ancona, la flotta veneziana al completo, disposta in ordine di battaglia. Elaborò subito un piano audace, riadattando una tattica utilizzata contro i rus di Kiev diversi secoli prima, quando questi avevano assediato la Regina delle Città.

Posizionò al centro del suo schieramento le navi più vecchie e malandate, legate una all’altra, senza equipaggi e piene zeppe di fuoco greco e polvere nera. Quando la maggior parte dei legni nemici puntò proprio in quel punto, con l’idea di rompere in due la sua linea, nessuno notò la mancanza di marinai, e quando qualcuno lo fece fu troppo tardi. Un inferno di fuoco e morte divampò attorno al fior fiore della marina della Serenissima. Era il 4 luglio del 1493, e la flotta repubblicana, ultima speranza di Venezia, andò in cenere.

Dandolo, assieme ad appena 12 navi superstiti, scappò verso la città assediata, lasciando in quel tratto di mare 46 navi affondate o troppo danneggiata per essere salvate e 39 catturate, contro appena 12 romane, comprese quelle sacrificate per la trappola. Da quel giorno il 4 luglio divenne un dies nefastus a Venezia e ancora oggi viene commemorato con una peculiare sfilata navale, con imbarcazioni parate a lutto, per le calli della città. Va aggiunto anche che sono in pochi a ricordare l’origine esatta della ricorrenza e per la maggior parte della popolazione è semplicemente un giorno di ferie dal lavoro, dove svagarsi, divertirsi e vedere i fuochi d’artificio in Piazza San Marco, chiamati con cinica – e immemore – ironia “I fuochi di Ancona”.

Ad ogni modo, tornando alla nostra cronaca, appena una settimana dopo la città venne stretta d’assedio per terra e per mare, chiudendo virtualmente la partita in quello scacchiere strategico. Per il momento.

Ottime notizie giungevano anche dal meridione della penisola. Basileios aveva infatti diffuso voci di un’epidemia scoppiata nel suo campo e aveva simulato una terrorizzata fuga verso la Puglia, lasciando un papa incautamente trionfante ad assediare Napoli, difesa con tranquillità dall’anziano Romanos Doukas, strategos del thema di Longobardia, supportato dalla Neon Nautikon che in quel tratto di mare godeva di una totale superiorità dopo le vittorie in Sicilia e Sardegna.

Il papa, ormai sessantenne, aveva fatto realizzare un campo fortificato fuori le mura delle città partenopea con una piccola corte in miniatura al suo interno. Di salute malferma e insicuro di natura, alternava decisioni a ritrattattazioni a seconda dell’umore e questo non giovava alla gestione bellica.

Basileios, ricevuti ulteriori rincalzi da Grecia e Albania, si fece sotto e strinse un cerchio di ferro intorno agli assedianti, che divennero a loro volta assediati tra Napoli e l’esercito romano. La mossa geniale del figlio dell’imperatore gettò nel totale sgomento il Santo Padre, che aveva sciaguratamente deciso di guidare personalmente la crociata nonostante gli acciacchi e l’età, e ora si trovava in una situazione disperata, senza via di fuga o di rifornimento.

I caldi mesi estivi, le scarse condizioni igieniche, il poco cibo e l’acqua torbida fecero presto scoppiare un’epidemia nel campo cattolico. Il 12 agosto lo stesso Innocenzo si ammalò e fu costretto a letto da forti dolori. Due giorni dopo, saputa la notizia, il principe ereditario ordinò l’attacco. I legionari romani, freschi e ben riposati, si lanciarono sui deboli e demotivati latini, che si arresero senza quasi combattere. Era la vittoria totale nel meridione, dove non rimaneva nulla tra le esultanti forze imperiali e la Civitas Aeterna.

Il pontefice stesso e 20.000 prigionieri furono inviati a Costantinopoli. Fu un evento epocale che rimbalzò in tutte le corti d’Europa, creando sgomento tra principi, conti, duchi, alti prelati e sovrani dalla Danimarca al Portogallo. Le conseguenze politiche e religiose di questa battaglia avranno strascichi che vedremo a breve.

Nell’immediato, però, Basileios stava già pensando alla meta più ambita della campagna, e i suoi informatori lo avevano appena avvisato che Lorenzo de’ Medici era giunto a Roma con tutti i suoi soldati e stava preparando le antiche Mura Aureliane a resistere alla marea imperiale, fondendo campane per fare cannoni e reclutando mercenari e cittadini del Lazio, Umbria e bassa Toscana.

Il comandante romano giunse davanti alla città a fine mese e trovò, schierato tra la Porta Appia e quella Praenestina una nuova armata di 26.000 uomini, disposta in assetto di battaglia e protetta da arcieri, archibugieri, balestrieri e cannonieri posti sulle mura. Un araldo venne inviato presso Basileios, sfidandolo ad uno scontro frontale alla moda degli antichi Cesari.

Di solito sempre lucido e freddo, qualità che gli erano valse tante vittorie negli anni precedenti, l’erede al trono accettò questa singolare proposta e, senza accorgimenti tattici particolari, fece assumere alle sue legioni l’ordine di battaglia, scagliandole violentemente all’attacco.

La lotta raggiunse livelli epici, ed è diventata oggetto di poemi, ballate, poesie, racconti e persino di tragedie teatrali fino ai giorni nostri. Nel marasma di così tanti testimoni oculari, che spesso si contraddicono tra loro, pare che lo scontro durò a fasi alterne ben tre giorni, con atti di valore e coraggio da ambo le parti e perdite immense. I romani erano meglio addestrati ed equipaggiati, e vedevano la città come il sogno di conquista e riscatto della loro civiltà. Gli uomini di Lorenzo erano però motivati a difendere il luogo più sacro della cristianità cattolica e occidentale. Bisogna anche aggiungere che il sostegno tattico fornito dalle mura aumentava le loro possibilità di resistere, visto che non concedeva tattiche elaborate a Basileios, ma solo attacchi frontali sanguinosissimi.

Fu nelle ultime ore del terzo giorno che accadde la tragedia: Basileios, erede designato di Alexios e forse destinato a unire sotto il suo dominio Oriente e Occidente, cadde in combattimento. Venne colpito al cuore da un quadrello di balestra mentre assaltava con 2.000 kataphraktoi un varco aperto tra le schiere nemiche, giungendo sotto l’antica Porta Asinara. Con lui morirono la metà di quelli che lo seguivano, bersagliati da dozzine di frecce, dardi, pietre, olio incendiario e pece fusa.

In quel momento anche Lorenzo, che combatteva in prima linea per rincuorare i suoi oramai allo stremo, fu ferito per la quarta volta, e cadde svenuto. Appena venne portato via per essere curato i latini crollarono, lasciando il via libera all’ultimo assalto imperiale, guidato dall’anziano Romanos Doukas.

I soldati imperiali, furiosi ed assetati di sangue per la perdita del loro amato generale, inseguirono i difensori fino a Castel Sant’Angelo, dove questi ultimi si barricarono. Fin dal primo momento incominciò il saccheggio della città, che l’anziano strategos non poté, ma alcuni insinuano che non volle, fermare.

Questo fu peggiore e più inumano della battaglia che lo aveva preceduto, ed era reso ancora più atroce dal fatto che era perpetrato verso correligionari cristiani. Fu forse il più orrendo atto compiuto dall’Impero Romano in tutti gli anni d’oro della sua rinascita, e Alexios se ne pentì amaramente, tanto che impegnò grandi risorse nella ricostruzione e ripopolamento dell’Urbe.

Il sacco cittadino durò una settimana: morirono 7.000 persone e furono distrutti molti edifici religiosi e civili. Si salvarono solo in parte i resti della Roma Imperiale, che vennero subito presidiati dai pochi reparti che avevano mantenuto un buon livello di disciplina. La Basilica di San Pietro, simbolo dei pontefici, venne data alle fiamme in un gigantesco rogo e la sua ricostruzione partirà solo nel 1499, e completata dieci anni dopo.

Le statue e le opere d’arte furono sequestrate, insieme alle reliquie e a tutti gli oggetti di valore. Il bottino raggiunse i 100 milioni di ducati. Il sacco di Costantinopoli, perpetrato dai crociati nel 1204, era stato vendicato. Ma a che prezzo! E verso quale città! Erano morti o feriti la metà degli effettivi che avevano iniziato la campagna e le quattro legioni erano a metà organico. I reggimenti di auxilia avevano spesso solo 300 uomini su 1.000, i più integri appena 500 o 600. E Basileios, l’erede al trono, era morto. Lui non avrebbe mai desiderato quello che era successo all’Urbe.

Il 18 settembre Lorenzo De Medici, appena ristabilito, fuggì da Castel Sant’Angelo verso nord con un gruppetto di ufficiali. Intendeva riarmare un esercito per difendere la Toscana e ciò che rimaneva dei domini pontifici. Il 20 la fortezza si arrese. Il sacco di Roma era finito.

Il corpo di Basileios venne imbalsamato e portato a Costantinopoli e il reggimento delle scholae palatinae lo accompagnò nella solenne sfilata funebre fino alla sua tomba, nel mausoleo al centro del Phoros Alexiou, realizzato all’interno della base marmorea della Stele Nike. Alexios fu annientato dalla perdita del figlio prediletto, ma trasformò il dolore in furia combattiva. Aveva ormai settant’anni e regnava da trenta. Non poteva rimettere in bilico l’opera di una vita proprio quando era così vicino alla meta: il sogno della restauratio imperii caro a tutti i successori del grande Ioustinianos.

Fu organizzata un’armata scelta: rinforzi per le legioni e gli ausiliari in Italia, 10.000 alleati moldavi, valacchi, armeni e georgiani, la Guardia Imperiale al completo e un forte contingente d’artiglieria da campagna. L’imperatore stesso, sebbene avesse ormai problemi a stare a lungo a cavallo, se ne mise a capo, lasciando la reggenza al secondo figlio Konstantinos, che venne nominato co-imperatore con una breve cerimonia all’interno del Mega Palation.

Il suo intervento fu provvidenziale. Infatti la situazione strategica nel nord stavano rapidamente deteriorando. Mikhael era da quasi due mesi che stringeva la Venezia d’assedio per terra e per mare e, insieme al fratello Andronikos, aveva progettato un assalto anfibio in grande stile per il 25 settembre, prima che la brutta stagione obbligasse la flotta a trovare riparo in un porto sicuro.

Il 20, però, gli emissari della Serenissima giunsero a trattare la resa. Le discussioni durarono dieci giorni, e si conclusero con il patto che se non fossero arrivati aiuti entro una settimana, la città si sarebbe consegnata senza porre condizioni tranne la salvaguardia dei suoi cittadini. Naturalmente era una tattica per guadagnare tempo alla quale il magister militum, ottimo soldato ma ancora inesperto politico, abboccò.

La notizia della cattura del papa, della disfatta della crociata, del collasso di Venezia e di tutto il sistema dei potentati italiani, aveva scosso le cancellerie d’oltralpe e rianimato i propositi guerreschi del giovane re di Francia, Charles VIII e del kaiser di Vienna. Anche Genova, storica avversaria di Venezia e non sempre in buoni rapporti con il pontefice, decise una tiepida discesa in campo contro l’avanzare degli “eretici greci”. La sua condotta, comunque, sarà molto ambigua, volta a lottare giusto quel tanto per trovare un buon accordo con gli imperiali.

Ludovico il Moro era al centro di questo balletto diplomatico e, ricevuti 10.000 mercenari di rinforzo tra guasconi, lanzichenecchi, svizzeri e scozzesi, mosse verso Venezia con 45.000 uomini. Mikhael, inferiore di numero e alle prese anche con l’assedio, si preparò a resistere, sperando di non dover abbandonare la città. Il duca di Milano poté conquistare senza difficoltà Verona e poi Vicenza, puntando poi a Padova, dove il magister militum aveva apprestato un campo fortificato per l’inverno.

Sfidando le tempeste autunnali il basileus era sbarcato nel frattempo a Brindisi alla fine di novembre. Con una marcia forzata giunse a Roma in un paio di settimane, dove entrò da trionfatore il giorno di Natale del 1493. L’ultimo imperatore romano a compiere un tale atto era stato il grande Theodosios, nel lontano 395. Erano passati più di mille anni da quel giorno.

L’autokator dei romani poté permettersi, con le truppe a pieno organico, una grande prova di forza e sfarzo. Alexios si fece precedere da 2.000 kataphraktoi, che aprirono il passo alle fanterie ausiliarie e legionarie. Al centro stava lo stesso sovrano, attorniato dai 5.000 uomini della Guardia Imperiale, che impressionarono enormemente i cittadini e i nobili sopravvissuti al sacco dell’Urbe. A chiudere la parata stavano alcune migliaia di hippotoxotai e di ausiliari turchi, berberi e arabi a cavallo.

Fu nella Civitas Aeterna che ricevette le brutte notizie dal nord. A Padova, infatti, Ludovico aveva effettuato un attacco a sorpresa grazie all’audace piano del suo generale Gian Giacomo Trivulzio. Sostenuto da un intenso fuoco di artiglieria, balestrieri, pistolieri e archibugieri, un cuneo corazzato di gendarmi a cavallo aveva scosso le fanterie legionarie e solo un deciso contrattacco di Mikhael aveva evitato la completa disfatta.

Protetto da uno schermo di arcieri a cavallo, il magister militum aveva dovuto evacuare tutta la regione, abbandonare l’assedio e si era infine ritirato nella più sicura base di Aquileia, dove si era fortificato per l’inverno. La presa di Venezia, obiettivo di mesi di campagna e tanto impegno e pazienza, era sfumata miseramente. Uno scacco che galvanizzò i cattolici, che realizzarono che le truppe romane non erano alla fine invincibili.

Ormai però la cattiva stagione era giunta e nessuno dei contendenti aveva voglia di continuare le operazioni nel periodo invernale. Il duca di Milano, il senato genovese e quello veneziano, oltre che Lorenzo de’ Medici e Ferrando di Aragona proposero una tregua d’armi formale e Alexios la accettò benevolmente. Anche lui aveva necessità di riorganizzare le linee di rifornimento, riordinare i reparti e progettare i passi futuri. Il tempo giocava a suo favore, in quanto gli forniva l’opportunità di mettere in campo l’abilissima diplomazia imperiale e i suoi agenti segreti, fomentando il dubbio tra i nemici cattolici, che fino a pochi anni prima si erano azzuffati tra loro. Doveva solo soffiare sul fuoco per attuare la sempre cara strategia del divide et impera.

Il primo risultato giunse il 28 gennaio, quando l’anziano Lorenzo, bloccato a letto dalla gotta che lo ucciderà sette anni dopo, accettò di sottomettersi al basileus in cambio del titolo di patrikios ed exarchon dell’intera Toscana e parte dell’Umbria per sé e i suoi eredi. Nel frattempo Ioannes Melissenos, comandante della III Legio Invicta, trattava con Guidobaldo da Montefeltro e Giovanni Bentivoglio, i più forti aristocratici delle Legazioni Pontificie sull’Adriatico, per una pacifica transizione di potere sulla regione in cambio di terre e titoli non solo in Italia, ma anche nel Peloponneso, in Macedonia e perfino in Anatolia.

A febbraio, infine, si accordò con Genova per l’acquisizione della Corsica, ceduta per 80.000 hyperpyron aurei e la promessa di piena libertà cittadina e sovranità sia sulla Liguria che sulle roccaforti in Crimea in caso di ulteriori conquiste romane nella regione, oltre che nuovi diritti commerciali privilegiati nel loro scalo di Galata a Costantinopoli.

Ultimo passo politico-religioso di primaria importanza fu l’elevazione di un patriarca di Roma di primo piano, che si inserisse stabilmente e in armonia all’interno del sistema pentarchico assieme a quelli di Costantinopoli, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. La scelta cadde su Rodrigo Borgia, che si convertì prontamente con tutta la famiglia all’ortodossia, convincendo diversi cardinali dell’aristocrazia papalina a fare lo stesso. Questi scelse di mantenere l’ordine di titolatura pontificale, affermando che alla fine i papi erano semplicemente i vescovi della Civitas Aeterna e quindi optò per il nome di Alessandro VI.

Quest’atto venne visto come un affronto assoluto verso la fede cattolica e la reazione scattò immediata. Charles VIII, giovane e focoso sovrano di Francia con velleità cavalleresche, spinto dai suoi ministri convocò una dozzina di cardinali in esilio, proclamò decaduto Innocenzo VIII ed elesse un papa da insediare nell’antica sede di Avignone. La scelta cadde su Giuliano della Rovere, acerrimo nemico dei Borgia, che assunse il titolo di Giulio II e proclamò la guerra santa per liberare la città di Roma.

Il re radunò un’armata di 36.000 uomini e 50 cannoni e la guidò in soccorso al duca di Milano portando con sé l’Oriflamme, il sacro stendardo di guerra rosso vermiglio conservato nell’abbazia di Saint-Denis.

Per contrapporsi a loro Alexios aveva, oltre le proprie forze e quelle di Mikhael, anche le condotte militari dei Montefeltro, dei Malatesta, dei Colonna, degli Orsini e le leve civiche di Firenze, Siena, Pisa e Arezzo, oltre che le milizie private dei Borgia. Cesare, il diciannovenne figlio illegittimo del patriarca Alessandro, aveva lasciato le cariche vescovili per tornare allo stato laicale. Dopo un colloquio privato con il basileus aveva ottenuto il titolo di strategos latinikon symmachoi – termine aulico che lo qualificava come generale dei contingenti di alleati italiani – e con questo guidò le truppe in quel secondo anno di guerra.

Charles e Ludovico volevano tenere separati i due contingenti romani, evitando che Mikhael potesse unirsi all’imperatore tra Veneto ed Emilia.

Ai primi di aprile del 1494, lasciato un intero esercito agli ordini di Gian Giacomo Trivulzio a presidiare Treviso contro eventuali marce dell’esercito affidato al Doukas, i franco-lombardi mossero verso Bologna con 21.000 fanti, 17.000 cavalieri e 70 cannoni. Era una forza poderosa, che costrinse in breve sia gli estensi che i duchi di Mantova alla sottomissione e ad una tiepida alleanza.

Alexios si mise in moto con tutte le sue forze e attorniato da una nuova corte di italiani che, affascinati dall’idea di un risorto Impero Romano, si erano uniti a lui per mettersi al suo servizio. Tra di loro spiccava un fiorentino di mente pronta e di grande sagacia, Niccolò Machiavelli. Egli era stato parte della missione diplomatica che aveva portato Lorenzo de’ Medici nella fazione filo-imperiale e le sue abilità erano state notate dall’anziano basileus, che lo aveva prontamente assunto al proprio servizio.

Machiavelli convinse anche un altro toscano a portare le sue grandi competenze in aiuto del sovrano di Costantinopoli: Leonardo da Vinci. Questi era un vero genio poliedrico, pari o forse superiore al grande Archimédes di Siracusa. Leonardo ideò un ingegnoso sistema di ponti smontabili che permise ai romani di guadare velocemente i fiumi della Romagna, battendo sul tempo gli avversari.

L’irruento e giovane monarca francese voleva prendere la città d’assalto ma si trovò isolato, con la sola avanguardia di 7.000 cavalieri, contro l’intera schiera romana. Per poco la guerra non si concluse quel giorno. Solo l’indomito e folle coraggio dei gendarmi corazzati della guardia reale, che si fecero massacrare per coprire la repentina ritirata del resto del contingente francese, salvarono Charles dalla cattura. Cesare Borgia aveva guidato la carica delle condotte italiane, sbaragliando l’ultima resistenza francese e catturando il duca di Alençon, i conti d’Artois e d’Anjou e ben sette baroni, oltre che duecento gendarmi sopravvissuti.

Scornati e demoralizzati, i franco-lombardi si ritirarono a Pavia, eletta come sede operativa della campagna. Anche il contingente che sorvegliava Mikhael Doukas venne ridotto e si limitò a presidiare le roccaforti venete riconquistate nel tardo autunno precedente, che vennero prontamente circondate dal generale. Questi, senza più grandi avversari, poté perfino inviare una piccola parte delle sue forze in aiuto ad Alexios, che si preparava allo scontro decisivo in Lombardia.

I duchi di Ferrara e Mantova, infatti, appena videro la mal parata dei francesi si dichiararono subito neutrali al conflitto, permettendo non solo libero passaggio al basileus, ma lo rifornirono di vettovagliamenti e polvere nera mentre si dirigeva a nord. Ludovico il Moro era terrorizzato di veder invaso il suo dominio, ma ormai era legato a doppio filo con gli ingombranti invasori transalpini, che la facevano da padroni a casa sua.

Charles era furente per l’umiliazione subita e voleva chiudere la faccenda con una battaglia di linea a tutto campo, nel perfetto esempio degli eroi antichi le cui gesta aveva imparato a memoria dai poemi cavallereschi di cui era un appassionato lettore. Per questo schierò, poco più a sud della ben munita roccaforte di Pavia, l’intera armata alleata.

Al centro aveva posizionato i grandi quadrati di svizzeri con picche, alabarde e archibugi. Ai fianchi di queste pesanti unità, composte da quadrati di 4.000 uomini l’uno, stavano i contingenti di ronconieri e tiratori guasconi, baschi, catalani e lorenesi. In seconda linea aveva posizionato le truppe mercenarie di balestrieri genovesi e arcieri con arco lungo scozzesi a piedi, mentre ai lati aveva disposto la cavalleria pesante a destra e leggera a sinistra.

Aveva lasciato i milanesi in retroguardia, di cui si fidava meno, e infine i resti della sua guardia reale, ridotti ad appena 150 gendarmi equipaggiati con lucenti armature a piastre complete e lunghe lance da carica. Davanti all’intera armata, disposti in una lunga linea, stavano i pezzi di artiglieria da campagna.

Alexios rispose a questa formazione con una speculare dove aveva posizionato la fanteria legionaria al centro, disposta in coorti ordinate e disciplinate armate di scudi, lance e spade. Davanti a loro schierò uno schermo di arcieri a piedi, archibugieri, pistolieri e balestrieri regolari, alleati e mercenari, mentre dietro di loro era allineata una seconda forza di truppe ausiliare di rincalzo. Ai lati vennero posti in ugual misura hippotoxotai e cavalleggeri in avanguardia e cavalieri pesanti ausiliari e delle condotte in seconda linea, con in terza dei cunei di kataphraktoi.

In retroguardia stava l’intera Guardia Imperiale e un contingente di 1.200 alabardieri svizzeri reclutati dalla famiglia Borgia e messi a disposizione del basileus. L’artiglieria romana, invece che diluita su tutto il fronte come avevano fatto i franco-lombardi, era stata concentrata sul fianco sinistro, davanti all’ala destra francese, in modo da smorzare con il suo maggior volume di fuoco le potenti cariche dei cavalieri corazzati occidentali.

A resistere loro era stato posto il giovane Cesare Borgia, che aveva assicurato all’imperatore che sarebbe stato in grado di tenere la linea contro l’irruenza francese. Alexios aveva acconsentito, ammirato dal coraggio e dalla determinazione d’acciaio dell’aristocratico figlio del suo nuovo patriarca.

Il 4 maggio del 1494 si combatté la battaglia decisiva. Charles, dimostrando che non aveva imparato nulla dalla recente esperienza, lasciò il centro del comando a Ludovico il Moro e si spostò con la propria guardia superstite a destra, pronto a guidare la carica del cuneo corazzato della cavalleria aristocratica francese. All’epoca i suoi erano considerati il meglio del meglio dell’élite militare d’Europa e, a suo parere, avrebbe fatto a pezzi gli infidi ed effeminati greci.

La sua avanzata trionfale venne però flagellata dal fuoco incrociato dei cannoni imperiali e dal tiro di arcieri, balestrieri e archibugieri. Gli hippotoxotai eseguirono una perfetta finta ritirata, bersagliando con nugoli di frecce le ormai scompaginate linee francesi, che dovettero affrontare una linea di rudi lancieri armeni appiedati. I gendarmi reali riuscirono infine a superarli d’impeto, al prezzo di ulteriori e gravi perdite, ma appena forzato l’ostacolo vennero contro-caricati dal fresco cuneo dei kataphraktoi, guidati da Cesare Borgia in persona. Era troppo per chiunque, e vennero messi in fuga.

Il comandante italiano aveva non solo mantenuto la parola con il basileus, ma poteva anche omaggiarlo di una preda prestigiosa. Charles, infatti, dopo aver perso la sua terza cavalcatura, era stato infine catturato dagli esultati hippotoxotai, che si erano a loro volta avventati con lance leggere e sciabole sui gendarmi francesi in rotta.

Con la crema dell’armata e il principale comandante dei nemici perduti nella primissima fase dello scontro, la battaglia era già virtualmente finita. I mercenari svizzeri al soldo della Francia e di Milano avrebbero tenuto il terreno con ferrea disciplina, ma appena giunse loro la notizia della cattura del re il loro morale scese di parecchio. Perché morire per un sovrano che avrebbe speso i suoi denari per il proprio riscatto prima che per le loro paghe?

In più, azzerata la minaccia sulla sinistra, i cannoni imperiali stavano ora concentrando il fuoco sui loro pesanti e densi quadrati, seminando morte e distruzione. Alla vista dei legionari imperiali che avanzavano contro di loro al passo, intonando con voce cupa e profonda il kyrie eleison, iniziarono ad arretrare lentamente. Questa ritirata divenne sempre meno ordinata quando il loro fronte venne infine raggiunto e ingaggiato dai soldati romani.

Ludovico il Moro, sconvolto da quello che stava succedendo, abbandonò al suo destino l’alleato francese e portò le proprie truppe all’interno della ben difesa piazzaforte di Pavia. A questo punto Alexios decise di ordinare l’offensiva generale, che portò al collasso quell’armata che, appena un paio d’ore prima, si era schierata fiera e baldanzosa sul campo di battaglia.

Fu un trionfo per il basileus. Con la caduta di appena 600 uomini aveva completamente annientato lo spirito combattivo nemico, che aveva perso solo 2.000 soldati tra morti e feriti, ma contava ben 7.000 prigionieri e quasi il doppio tra dispersi, disertori o passati al servizio dei romani.

Due giorni dopo l’intera forza imperiale circondava i milanesi a Pavia, stringendoli in una morsa di fuoco e acciaio, mentre un contingente di cavalleria agli ordini di Cesare Borgia accettava la resa di Milano, che preferì non rischiare un assedio con la sola milizia civica a disposizione, visto che il meglio delle truppe ducali era paralizzato altrove.

Gian Giacomo Trivulzio, vista la mala parata dei suoi due committenti – il re e il duca – trattò con Mikhael una resa onorevole di tutte le città e fortezze presidiate dalle sue truppe, in cambio del pagamento di tutti gli arretrati delle sue condotte mercenarie e un extra di 2.500 hyperperion d’argento per se stesso. Dopo un rapido scambio epistolare tra il magister militum e l’imperatore, Gian Giacomo ricevette come controproposta 800 hyperperion e delle terre in Umbria, Romagna e Abruzzo. Accettò senza indugio alcuno, facendo riguadagnare con un semplice tratto di penna tutte le terre e le città venete conquistate e perse pochi mesi prima.

A fine giugno, dopo aver posto guarnigioni in quei territori e inviato un contingente ad assediare nuovamente Venezia insieme alla flotta del fratello Andronikos, Mikhael si ricongiunse sotto la mura di Pavia con il suo signore supremo. I romani, a questo punto, contavano quasi 50.000 uomini e inscenarono manovre in grande stile che minacciavano la presa d’assalto della città.

Ludovico il Moro, ormai senza speranza, stava per proporre la resa, quando venne a sapere che Louis di Valois, duca di Orléans e reggente di Francia a causa della cattività del giovane Charles, aveva armato un nuovo esercito e con esso si accingeva a scendere in Italia sfruttando la bella stagione.

Louis scelse però di inimicarsi gli unici alleati che avrebbe potuto unire alle sue forze. Prendendo ad esempio l’infido e comportamento dei milanesi, affermò che gli unici italiani buoni erano gli italiani sudditi, perciò procedette ad occupare tra luglio e agosto Savoia, Piemonte e Liguria, espugnando Genova che, a parer suo, cedendo la Corsica ai romani per del vile oro era diventata loro alleata. Nella città considerata “la Superba” compì un vero e proprio massacro, scatenando il 22 luglio le truppe e decapitando ben 36 membri di rilievo dell’aristocrazia ligure. Questo atteggiamento cieco e feroce inimicò i transalpini in tutte le corti e le città ancora indipendenti della penisola, che decisero di accettare la protezione del basileus contro i nuovi barbari, come vennero d’ora in poi definiti sprezzantemente i francesi.

Alexios non fece nulla per affrontare questa minaccia, lasciando i suoi nemici liberi di mostrare il loro lato peggiore, mentre egli curava la resa del duca di Milano con un miscuglio di corruzione, minaccia e inviti alla ragionevolezza. Alla fine, complice la sempre più cronica mancanza d’acqua e di igiene tra le 12.000 truppe milanesi strette d’assedio a Pavia, Ludovico consegnò la sua ultima fortezza, rimettendosi alla pietà dell’imperatore.

Solo allora, con le spalle ben coperte, il basileus radunò il meglio delle sue truppe e le guidò contro Louis di Valois. Lo scontro, che si svolse nei pressi di Alessandria, non fu altrettanto fortunato di quello di Pavia. L’esercito francese era leggermente meno ben armato e disciplinato rispetto a quello annientato a maggio, ma stavolta alla guida c’era un comandante esperto, determinato e rispettato, e la battaglia risultò sanguinosa ma inconcludente. Dopo sette ore di scontri i rispettivi eserciti si riturarono nel loro campo esausti e decimati.

Alexios, sempre attento agli sprechi e al benessere dei suoi soldati, decise di non provare più la fortuna in uno scontro frontale. Avrebbe ricacciato indietro i nemici con la diplomazia e le manovre strategiche, soprattutto ora che anche il nord-ovest della penisola li vedeva come feroci invasori.

Ordinò quindi a Leon Phokas e Cristoforo Colombo, che nel frattempo avevano preso tutta la Sardegna tranne Alghero e Castel di Caller – che resistevano ancora – e posto guarnigioni nei centri principali della Corsica, di muovere con 60 navi e 5.000 tra ausiliari e fanti di marina per liberare Genova.

I francesi avevano in città una guarnigione di appena 2.000 soldati che, appena spuntarono le vele romane all’orizzonte, si vide attaccata anche dalla popolazione inferocita, che innalzò la bandiera rosso-crociata in campo bianco e si unì agli imperiali in una confusa e violenta battaglia strada per strada. Per la notte del 4 settembre era tutto finito e sul porto ora garriva lo stendardo della Superba, affiancato da quello con l’aquila bicipite dorata in campo porpora.

I duchi di Savoia, nel frattempo, avevano fatto sollevare i propri contadini contro i francesi, facendo terra bruciata e limitando le fonti di sostentamento in tutto il Piemonte. I reparti di approvvigionamento del Valois troppo isolati venivano attaccati e i loro componenti sgozzati o impiccati, in una guerriglia che ben presto logorò la capacità bellica transalpina.

Alla fine, divenuto infine consapevole dell’errore fatto e non volendo rischiare di rimanere intrappolato durante l’inverno in quella terra ostile dove le sue forze si sarebbero ulteriormente indebolite, il reggente decise di passare i valichi alpini prima dell’autunno, abbandonando la regione che venne così occupata pacificamente dai romani.

In tal modo, quasi senza più combattere, tranne le azioni di inseguimento portate avanti dai veloci hippotoxotai, Alexios aveva posto sotto la sua protezione tutta la penisola sotto le Alpi, con l’unica eccezione di Venezia e di pochi centri isolati, che si arresero quasi tutti durante l’inverno. A Roma erano in ceppi il re di Francia e il duca di Milano, mentre a Costantinopoli era confinato Innocenzo VIII, decaduto dalla carica e ormai più ospite che prigioniero nel monastero di Aghios Georgios, davanti al Corno d’Oro, dove morì di cause naturali nel 1497.

Sembrava che la guerra dovesse concludersi così, con la supremazia imperiale in Italia sancita dalle armi e dalla saggia diplomazia del basileus, ma Giulio II, il papa in esilio ad Avignone, riuscì a convincere il kaiser Maximilian a preparare un’offensiva in Trentino, Veneto e Friuli per l’anno successivo. A questo successo aggiunse la rappacificazione tra Ferrando d’Aragona e i nobili di Castiglia, che lo riconobbero reggente per il figlio Juan anche a Toledo. In tal modo la marina e l’esercito iberici erano pronti ad entrare in guerra nel Mediterraneo, puntando a recuperare la Sardegna, la Sicilia e magari Napoli, oltre che minacciare l’Andalusia e i commerci con la Colombia. Infine, trattando con Louis e riconoscendo il suo diritto a diventare re di Francia in caso di morte senza eredi o prigionia perpetua di Charles, fece entrare anche il suo paese nella triplice coalizione europea che doveva liberare l’Italia dai greci.

Ovviamente gli agenti dell’imperatore lo avevano informato di queste trattative, perciò questi aveva progettato a sua volta una campagna per l’anno successivo, che avrebbe dovuto portare ad una pace definitiva. In Veneto avrebbe posto 1/4 delle sue forze più la flotta adriatica, che avrebbe preso Venezia ed espugnato l’unico sbocco marittimo degli Habsburg, Trieste. Questa armata sarebbe stata affidata a Mikhael, ormai esperto di quel teatro.

Metà delle migliori truppe avrebbero invece valicato le Alpi e si sarebbero dirette a Marsiglia e Avignone, minacciando il centro degli intrighi papale e sottraendo alla Francia un’importante centro di operazioni per l’invasione dell’Italia. Il restante avrebbe operato, con il supporto dell’élite della Neon Nautikon, alla temuta controffensiva navale aragonese, puntando ad un’azione preventiva nelle Baleari, in modo da sottrarre una base di primo piano al nemico. In tale contesto Leon Phokas venne inviato, nonostante la stagione avanzata, a Granada, in modo da preparare il thema andaluso all’eventuale minaccia castigliana.

La visione strategica ad ampio raggio del sovrano permise all’impero di prepararsi al meglio, evitando eccessive sorprese.

Ferrando fu colpito da altri due lutti nel tardo inverno del 1495. Infatti sia la figlia maggiore Isabel che il secondogenito Juan morirono di febbri a poche settimane di tempo l’uno dall’altro, scatenando l’ennesima problematica di successione, che passò alla terzogenita Juana, fidanzata con Philipp il Bello, erede del kaiser Maximilian.

Questo fatto prostrò l’animo del monarca, che posticipò il raduno dell’esercito e della flotta, cosa che permise a Cristoforo Colombo di prendere Maiorca e saccheggiare Minorca e a Leon Phokas di assediare Cordova e Cartagena, azioni che portarono Ferrando a chiedere una tregua senza ulteriori scontri, che assicurarono il fianco sinistro del fronte romano.

Cesare Borgia, nominato magister militum per occidentem, aveva varcato le Alpi e, dopo aver sconfitto un piccolo esercito francese – Louis era ancora a Parigi ad assicurare il proprio potere – aveva mosso contro Marsiglia, stringendola d’assedio. Le sue avanguardie erano giunte fino ad Avignone e Giulio II aveva preferito trasferirsi temporaneamente ad Orléans, lasciando dietro di sé buona parte del corredo e del tesoro papale, che venne omaggiato ad Alexios come dono personale del giovane condottiero.

Mentre questi coglieva successi su successi il kaiser Maximilian aveva mosso contro il Veneto, passando dai passi del Trentino. Aveva radunato in Austria, Boemia, Fiandre e Lorena un’armata composita di corazzieri, raiter, lanzichenecchi e svizzeri, con cui puntava a liberare Venezia.

Mikhael Doukas era pronto a riceverlo ma, malauguratamente, anch’egli cadde gravemente ammalato e venne trasportato a Bologna per ricevere migliori cure. Al suo posto subentrò Ioannes Nikoupolos, che non aveva neanche la metà del suo carisma e abilità. Egli non solo perse Treviso, ma permise alle milizie veneziane chiuse in città di unirsi alle truppe tedesche, che ottenuta la superiorità numerica sconfissero lo strategos presso Padova, ricacciandolo a sud. Vicenza cadde nelle mani di Massimiliano entro fine maggio, riaprendo in parte i giochi nello scacchiere locale.

Alexios era furioso e fu proprio lui che prese in mano la situazione. Muovendosi da Milano, dove aveva lasciato giusto 2.000 soldati a presidio del Castello Sforzesco, giunse a Verona con l’intera Guardia Imperiale e alcune corti di tre legioni diverse, dove ricacciò un reparto avanzato germanico. Rilevò poi il comando di Nikoupolos e ricordò alle truppe che i loro lontani antenati avevano un tempo sbaragliato i cimbri e i teutoni con la ferrea disciplina che divideva i romani dai barbari, e li guidò personalmente in battaglia nonostante l’età avanzata.

Il 26 giugno, in un’afosa giornata presso i Colli Euganei, il basileus costrinse alla ritirata gli alleati veneto-tedeschi dopo un duro scontro. L’imperatore voleva chiudere la partita e, sfruttando il fragile equilibrio dell’alleanza innaturale tra la Serenissima e Vienna, mise uno contro l’altro, facendo circolare voci che il kaiser volesse annettere tutto il Veneto e il Friuli ai propri domini, cosa che lo aiutò ad intavolare segrete trattative di pace con Venezia, che in cambio della propria indipendenza era disposta a cedere tutti i suoi domini al di fuori della laguna.

Il frutto di questi maneggi fu l’abbandono delle milizie venete e la liberazione dei reparti di soldati e fanti di marina impiegati nel blocco navale della città, che si unirono alle truppe romane per lo scontro decisivo. Ottenne rinforzi persino da Cesare Borgia, che era riuscito a prendere buona parte della Provenza e del Delfinato, oltre che fomentare una guerra civile tra i fedeli di Charles VIII e i partigiani di Louis di Valois, cosa che aveva paralizzato l’apparato militare francese, permettendogli infine di espugnare Marsiglia e Tolone per metà luglio. Anche i francesi, ormai, non avevano più alcun desiderio di combattere e proposero una tregua.

Rafforzato dall’afflusso costante di veterani esperti e motivati, Alexios condusse l’ultima battaglia della sua carriera, guidando le legioni presso Legnano il 16 agosto, dove un tempo il temuto Friedrich Barbarossa era stato sconfitto dai comuni italiani. La località non doveva portare grande fortuna ai tedeschi, che vennero severamente sconfitti grazie ad una carica dei vareghi, che con le loro pesanti asce aprirono un sanguinoso varco nei ranghi dei lanzichenecchi.

Maximilian, ferito al fianco dalla lancia di un athanatos corazzato della Guardia Imperiale, ordinò la ritirata generale, che si fermò solo ad Innsbruck. Lasciava dietro di sé 4.000 morti e 6.000 tra prigionieri e dispersi.

La guerra era davvero finita e difatti regnò una tregua generale fino a quando non venne convenuto, dopo uno scambio di diplomatici tra le varie corti d’Europa, di tenere a Roma una conferenza di pace per l’anno successivo. Furono presenti per la Francia Charles VIII e Louis di Valois, per il Sacro Romano Impero Germanico Maximilian, per la Castiglia e l’Aragona Ferrando, per l’impero Alexios VI, Niccolò Machiavelli, Alessandro VI Borgia e suo figlio Cesare, Leon Phokas, Cristoforo Colombo e un ristabilito Mikhael Doukas. Venne invitato anche il papa cattolico Giulio II, ma egli rifiutò di firmare alcuna pace senza essersi prima ristabilito sul trono di Pietro, a Roma. Furono infine ammessi anche i nobili italiani degli antichi potentati in cui era divisa la penisola, affinché venissero messi a parte del loro futuro.

Le trattative, condotte nello sfarzo e nell’opulenza delle principesche ville rinascimentali nei dintorni dell’Urbe, durarono ben tre mesi, e si conclusero nel giugno del 1496.

Alla fine, anche visto lo status quo militare raggiunto, l’Italia venne riconosciuta come parte integrante dell’Impero Romano. Uniche eccezioni furono le città di Venezia e Genova, a cui fu permessa una piena indipendenza in cambio della perdita di tutto il loro entroterra – la Superba conservò anche i porti in Crimea, che solo nei decenni successivi passarono sotto l’influenza di Costantinopoli – e i ducati di Mantova e Ferrara, ridotti a piccoli satelliti in un mare di dominii romani.

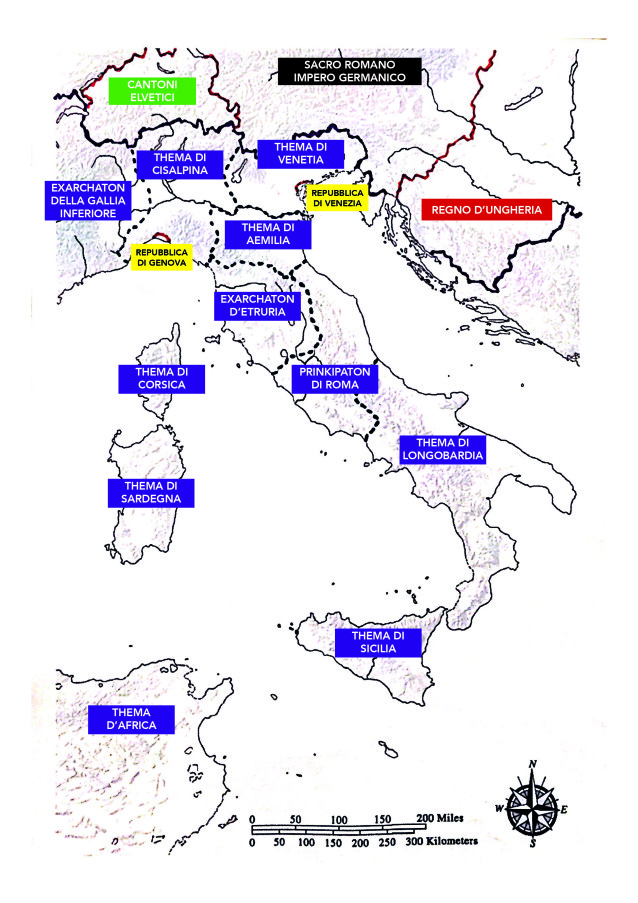

Tutto il resto della penisola fu riorganizzato in parte nei classici themata, dove a quello di Longobardia si aggiunsero quelli di Sicilia, Sardegna, Corsica, Venetia, Aemilia e Cisalpina, a cui si aggiunsero gli exarchati di Etruria e di Gallia Inferiore – affidati alle casate italiane de’ Medici e Savoia – e il prikipaton di Roma, assegnato a Cesare Borgia per i meriti in guerra e per il ruolo svolto dal padre Alessandro nella conversione all’ortodossia della penisola.

Attraverso queste forme ibride di governo Alexios iniziò il processo di assimilazione dell’aristocrazia italiana all’interno dell’establishment dell’Impero Romano, come aveva fatto di recente con i nobili turchi, moreschi, arabi ed egiziani. Entro il 1500 anche i duchi di Mantova e Ferrara, isolati in quel sistema, accettarono di barattare i loro titoli ormai vuoti con ricche rendite e cariche nel governo imperiale, facendo diventare i loro figli vescovi, generali, governatori e diplomatici alla corte di Costantinopoli. Perfino Venezia e Genova si sottometteranno al dominio romano, la prima nel 1523 e la seconda nel 1532. Il sistema degli exarchati perdurò poco di più, dissolvendosi totalmente entro la seconda metà del XVII secolo.

Le Baleari vennero restituite a Ferrando, come buona parte del Delfinato e Avignone, che tornarono alla Francia e allo Stato dello Chiesa, che vi stabilì la sue sede in esilio. Marsiglia, Tolone e buona parte della Savoia e della Provenza furono incorporati nell’exarchaton della Gallia Inferiore, con sede a Marsiglia.

Parigi dovette pagare un riscatto di dieci milioni di ducati, che mandò quasi in bancarotta il paese. In più Alexios fece in modo di sostenere politicamente e finanziariamente la fazione di Louis di Valois, che utilizzò come pretesto l’immane somma sostenuta per la liberazione del giovane Charles per screditarlo di fronte ai nobili e al popolo, indebolendo la sua posizione e generando negli anni successivi una spaccatura nel governo del paese, con due corti antagoniste, una a Parigi con il re e l’altra ad Orléans con il reggente.

L’unico che riuscì a tornare in patria senza aver perduto nulla fu Maximilian, che riuscì a mantenere sia il controllo del Trentino che quello di Trieste, che saranno oggetto di future dispute.

Alberto Massaiu

Leave a reply