La storia della colonizzazione della Nuova Zelanda – Aotearoa per i nativi maori – è relativamente recente. Ad oggi le due isole maggiori e le tante minori ricoprono un’area ampia poco meno dell’Italia (267.710 km²), con una popolazione decine di volte inferiore – all’incirca quattro milioni e mezzo. Condivide con il nostro paese una forma che, al rovescio e con un tocco di fantasia, ricorda un po’ lo stivale.

I suoi primi abitanti furono i maori, intrepidi esploratori polinesiani che colonizzarono a varie ondate le sue sponde nel pieno del nostro Medioevo, creando una società complessa e affascinante che ho avuto modo di ammirare con i miei occhi quando sono vissuto per alcuni mesi in Nuova Zelanda, tra il 2013 e il 2014 (vedi articolo qui).

L’olandese Abel Tasman fu il primo uomo bianco a navigare tra le sue acque, nel 1642. Non fu un buon inizio: in qualche modo i suoi marinai riuscirono a mettersi contro le bellicose tribù della costa ed egli perse molti uomini negli scontri che ne seguirono. Timorosi di farsi soffiare la potenziale colonia dai rivali inglesi, Tasman e i suoi tennero segreta la sua esistenza fino al 1769, quando il britannico James Cook la riscoprì durante i suoi viaggi, mappandone molto bene le coste. A memoria della sua impresa, il passaggio che separa la grande – e più popolosa – isola settentrionale da quella meridionale si chiama ancora “Cook Strait” o “Stretto di Cook”.

Ad ogni modo, in quell’epoca di esplorazioni geografiche e di conflitti coloniali, la grande lontananza da parte dei maggiori centri di potere europei rese relativamente tranquillo il rapporto tra bianchi – o pakeha, stranieri – e i maori.

Gli insediamenti inglesi e americani furono minuscoli – poche decine di uomini – e spesso stagionali, legati alla pesca di foche e balene, a cui si aggiunse pian piano il commercio. I nativi accettarono di scambiare i propri prodotti con le patate – che cambiarono in meglio le loro abitudini alimentari ed economiche – ma, soprattutto, i moschetti.

Questi accordi crearono in breve tempo un forte disallineamento tra le varie tribù, rompendo gli equilibri militari in favore di quelle più vicine ai bianchi. I maori non erano degli stinchi di santo, in quanto la loro società era principalmente guerriera e aggressiva. Ora, però, alcune iwi – tribù – avevano i mezzi per annientare le altre, come venne sanguinosamente dimostrato durante le “Guerre del Moschetto” tra il 1807 e il 1837.

Questo periodo turbolento causò una catastrofe politica e sociale tra il popolo maori, con circa 40.000 morti e 30.000 uomini, donne e bambini resi schiavi o costretti ad emigrare in terre meno ricche. Il caso più emblematico fu lo sterminio dei moriori, lontani cugini dei maori che vivevano pacificamente nelle Chatham Islands, che vennero fatti scomparire dalla storia da un raid condotto dalle aggressive tribù Ngāti Mutunga and Ngāti Tama nel 1835.

Lo stato di cose sarebbe potuto perdurare ancora, ma la corona britannica aveva altri progetti per le isole. I francesi, infatti, stavano manifestando un certo interesse per la Nuova Zelanda, cosa che avrebbe potuto mettere a rischio la colonia del Galles del Sud, in Australia. I britannici, con il loro approccio inizialmente soft, orientato al solo commercio, giocavano in vantaggio. Nel 1772, infatti, una spedizione inviata da Parigi aveva sterminato oltre duecento maori come rappresaglia per l’uccisione dell’esploratore Marion du Fresne e del suo equipaggio, colpevoli di aver pescato in un’area sacra proibita. Da allora la bandiera gigliata – e poi il tricolore – non furono mai ben viste dai maori, che nel 1831 fecero giungere a William IV una formale richiesta di protezione da parte di tredici grandi capitribù, o rangatira.

Fu in questo contesto che vennero poste le basi per il futuro trattato di Waitangi.

Il primo passo fu, paradossalmente, una “Dichiarazione di Indipendenza della Nuova Zelanda”. In pratica, seguendo in linea generale le norme del diritto internazionale europeo dell’epoca, il british resident – una sorta di ambasciatore speciale – James Busby convinse trentacinque rangatira dell’isola del nord e le rispettive tribù a formare un vero e proprio Stato, il “United Tribes of New Zealand”, con tanto di una propria bandiera. Era il 28 ottobre del 1835.

A questo punto, la nascente Nazione poteva tranquillamente accettare la sovranità della Gran Bretagna attraverso un regolare trattato.

Il grande protagonista in tal senso fu William Hobson, che nel 1840 portò ben quaranta capi a sottoscrivere presso Waitangi il documento fondante della Nuova Zelanda moderna. La data fatidica fu il 6 febbraio, e ancora oggi la casa e il terreno circostante dove si svolsero i fatti è conservato perfettamente come lo era all’epoca – lo posso testimoniare per esperienza personale.

Il trattato, un po’ come avvenne con il nostro di Uccialli con il negus Menelik (vedi articolo qui) era sì, in doppia lingua, ma pieno di passaggi tradotti più o meno inconsapevolmente – oppure intenzionalmente – male. Il problema, comunque, risiedeva nelle abissali differenze semantiche tra gli idiomi adottati da una società tribale che aveva vissuto isolata per secoli e da una potenza imperialista che operava a livello globale.

Giusto per fare un esempio che mi colpì quando lessi un libro che comprai in un negozio a Paihia, il termine inglese che indica la sovranità su un dato territorio – sovereignity – non equivale a quello maori rangatiratanga, che indica il potere di un capo sulla propria tribù. Giocando sui vari significati e sulla fiducia che i capi maori riposero sulle parole dei missionari britannici conoscitori della lingua “Te Reo”, nei mesi successivi altre nove copie del trattato – l’originale fu conservata come prova che tutto si era svolto in regola – vennero firmate da altri cinquecento capiclan in buona parte dell’isola settentrionale.

Come accadde anche con i concomitanti trattati tra gli statunitensi e i nativi americani, sorsero subito tutta una serie di controversie che vennero sfruttate dai bianchi per sottrarsi agli obblighi del trattato – soprattutto sul possesso della terra – ed espandere gli insediamenti degli europei.

In quanto a quello di Waitangi, questo venne redatto in appena quattro giorni da Hobson – che sapeva ben poco di diritto – e, perciò, risulta breve e semplicissimo. Con appena un preambolo e tre articoli, in poche righe decise il destino di un immenso territorio.

“He iwi tahi tatou – We are now one people – Ora noi siamo un unico popolo”

– Frase pronunciata da Hobson quando strinse la mano ad ogni capotribù firmatario del trattato di Waitangi –

Tutti i capi, molti dei quali anche di potenti tribù, che non vollero firmare l’accordo, costituirono ben presto una confederazione alternativa che venne chiamata Kīngitanga o “Movimento del Re”, ventilando l’idea – poi rivelatasi per nulla pellegrina – della insaziabile bramosia dei bianchi per le ricche terre un tempo appartenute agli antenati.

Ad ogni modo Hobson proclamò ufficialmente la sovranità britannica su tutto il paese il 21 maggio del 1840, poco più di tre mesi dopo la prima firma ufficiale del trattato. Per quanto le copie fatte circolare fossero arrivate principalmente alle sole iwi dell’isola settentrionale, egli ricomprese anche la meno popolata isola meridionale in virtù – parole sue – della scoperta da parte di Cook e dello “stato incivile dei nativi”.

Per le autorità britanniche e per i sempre più numerosi colonizzatori giunti dall’Europa, dal Canada e dall’Australia, il Kīngitanga fu subito identificato come un movimento di ribellione contro la Corona, perfetto pretesto per violare l’articolo del trattato che tutelava la proprietà della terra dei nativi.

Per tale motivo preferirei chiamare le “Guerre Maori”, nome con cui sono generalmente ricordati questi conflitti, con un altro meno conosciuto ma a mio parere più corretto: “Land Wars”, o “Guerre della (o meglio ancora “per la”) Terra”.

La prima miccia esplose appena tre anni dopo la tanto ottimistica dichiarazione di Hobson sull’essere “un unico popolo”. Nella valle di Wairau, infatti, dei coloni britannici cercarono di espropriare della terra ai maori attraverso l’esibizione di permessi falsi. In quell’occasione, complice l’onestà del governatore locale Robert FitzRoy, che riconobbe dopo un’attenta indagine che le pretese dei bianchi risultavano infondate, l’affaire si concluse con la vittoria dei nativi e solo una trentina di vittime tra le parti.

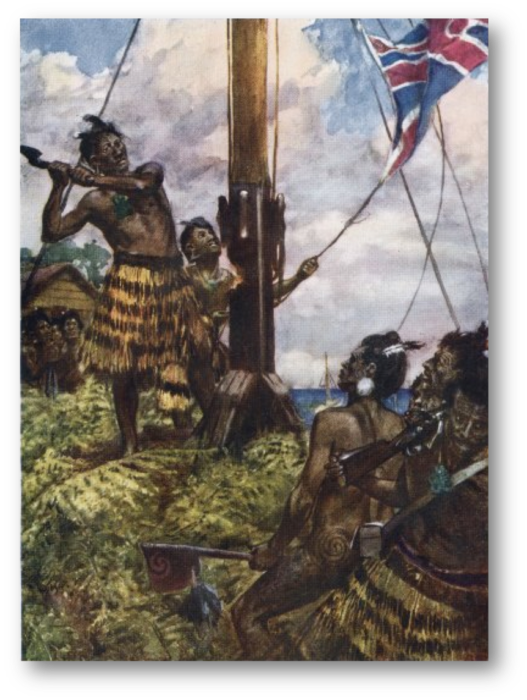

Di ben altra pasta si dimostrò il suo successore, George Grey, che decise di imporre una decisa sterzata in favore dei coloni tanto da portare alla ribellione il capotribù Hone Heke, che ammainò simbolicamente la Union Jack e si preparò a resistere. Tra il 1845 e il 1846 questo primo round si concluse in una patta, con una vittoria e una sconfitta per parte a Ohaeawai e Ruapekapeka. All’epoca i bianchi erano ancora troppo pochi in Nuova Zelanda e si preferì giungere ad una pace negoziata, senza perdite territoriali o punizioni per i maori.

Questo balance of power venne ampiamente superato dopo il 1860. Complice la scoperta dell’oro l’anno successivo, i governatori e i coloni bianchi promossero una serie di campagne in grande stile contro le tribù native, con l’obiettivo – sancito dal New Zealand Settlements Act del 1863 – di sottrarre loro ampie fasce di territorio a fini di insediamento, coltivazioni, allevamento e sfruttamento minerario.

Al picco del conflitto i britannici schierarono 9.000 truppe imperiali, 4.000 miliziani locali (tra cui gruppi di fucilieri e forest rangers) e maori alleati, detti kupapa. Tra queste unità spiccavano vari reggimenti di cavalleria e artiglieria leggera e pesante, con cui si cercò di piegare la resistenza di circa 4.000 guerrieri maori che combattevano un’estenuante guerra di attrito nelle foreste o nei “pa fortificati”.

La prima fase, relativamente agevole, venne condotta dal generale sir Duncan Cameron con all’incirca 14.000 soldati nel luglio del 1863. Supportato da battelli a vapore corazzati, scese il fiume Waikato ed espulse a sud delle sue sponde tutte le tribù che non avevano accettato di sottomettersi alla regina Victoria.

Il Kīngitanga si oppose strenuamente, sia in campo aperto che in assedio presso Rangiriri e Orakau. Alla fine, però, anche la capitale dei ribelli, Ngaruawahia, venne espugnata entro la fine dell’anno. La campagna venne considerata un grande successo e permise il sequestro di ben 12.000 km² di terra da vendere ai coloni per finanziare il proseguo del conflitto. Il conto delle perdite, però, segnalava che la resistenza si era dimostrata efficace, con 700 caduti da parte britannica contro 1.000 maori.

In risposta alle iniziative dei bianchi nacque tra le genti maori il movimento politico-religioso detto Hau Hau, che si opponeva alla loro espansione e propagandava un ritorno agli antichi culti degli antenati – molti nativi si erano nel tempo convertiti al cristianesimo e avevano adottato costumi occidentali – per rafforzare l’identità del loro popolo in un’ottica indipendentista.

Due grandi capi, Riwha Tītokowaru e Te Kooti Arikirangi Te Turuki, condussero il conflitto tra il 1868 e il 1872, ma non poterono cambiare il flusso della marea. Le tattiche di terra bruciata, la netta superiorità numerica dei britannici e la possibilità di proseguire una guerra d’attrito delle truppe regolari (che non dovevano badare ai campi come i guerrieri maori), segnò il destino della causa maori.

Gli assalti dei gruppi di guerrieri dei nativi – molto simili alle incursioni indiane nel West – contro gli odiati insediamenti dei coloni non potevano compensare la distruzione sistematica di interi villaggi e l’espugnazione dei “pa fortificati” da parte della superiore artiglieria fabbricata nelle fonderie inglesi.

Nel 1872, sconfitti o catturati gli ultimi leader ribelli, i britannici ottennero la totale sottomissione delle più potenti e popolose tribù dell’isola settentrionale. Cinque anni dopo, a causa della fiera resistenza portata avanti dai nativi, il governo e il sistema giuridico neozelandese giunsero perfino a proclamare nullo il Trattato di Waitangi, aprendo la strada ad ulteriori espropriazioni che ridussero le terre maori ad una minuscola percentuale entro la fine del XIX secolo.

Solo un secolo dopo questi eventi, negli anni ’70, i discendenti degli antichi abitanti della Nuova Zelanda hanno iniziato a far sentire la loro voce. Stavolta non più in battaglia, ma nelle aule di tribunale dei loro ex avversari pakeha, facendo valere le clausole dell’antico trattato per riottenere almeno una parte di quanto era stato perduto.

Ad oggi il Trattato di Waitangi, con tutti i suoi controversi passaggi, rimane un elemento fondante di una Nazione affascinante e bellissima divisa tra due anime ancora forti (750.000 maori e oltre tre milioni di pakeha), posta dall’altro capo del mondo.

Alberto Massaiu

Leave a reply