Gli anni immediatamente successivi all’ascesa del Secondo Reich tedesco furono un periodo di grande espansione per tutti i paesi europei. A Costantinopoli, però, si consumò un dramma familiare.

Nel 1876, infatti, moriva il secondogenito del grande basileus, Napoleon Alexios. Il giovane, appena ventiduenne, venne stroncato dalle conseguenze di una caduta da cavallo svoltasi mentre giocava a polo con dei nobili coetanei nel grande ippodromo.

La perdita dell’amatissimo figlio minò la già indebolita fibra del sovrano che, l’anno dopo, si spense per un colpo apoplettico. Il lutto che travolse l’intero Impero Romano fu lungo e sincero, in quanto il nipote del primo Napoleone aveva rimesso in sesto lo Stato e ristabilito la sua forza in Europa e nel mondo.

Gli successe al trono il primogenito, Napoleon Konstantinos II. Questi aveva due anni appena in più del fratello defunto, e sarebbe stato perfetto per guidare la Nazione nelle tumultuose acque della fine del secolo, ma era malato di epilessia, cosa che lo rendeva estremamente cagionevole.

Ad ogni modo la sua abnegazione al dovere, l’intelligenza e la sensibilità verso le arti e la modernità resero il suo breve regno un periodo florido e di grande entusiasmo.

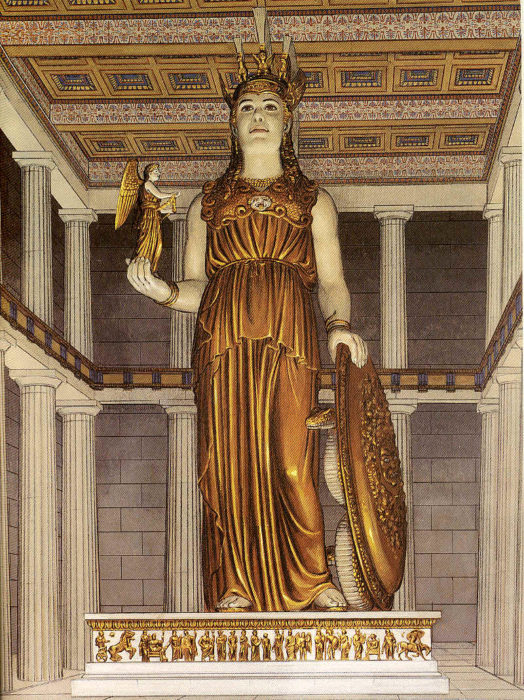

Sotto il suo governo vennero finanziati gli scavi di una missione romano-tedesca guidata dal visionario Heinrich Schliemann che scoprì in rapida successione l’antica città di Troia in Anatolia, Micene e Pilo nel Peloponneso. Sotto l’influsso del clamore internazionale e le suggestioni di queste scoperte, il governo decise di finanziare la ristrutturazione del Partenone ad Atene, rispettando i canoni classici, e scolpire nuovamente l’antica statua della dea Athena in avorio e bronzo dorato.

Una passione per tutto ciò che sapeva di classico si impadronì dell’impero influenzando la moda, la pittura, la scultura e l’architettura. Molti siti archeologici vecchi di millenni vennero ristrutturati cercando di recuperarne l’antica grandezza, accogliendo finanziamenti britannici, francesi, tedeschi e perfino statunitensi. I cantieri riguardarono i templi egizi a Karnak, le piramidi, il mausoleo di Alicarnasso, le rovine di Palmyra e perfino parti dell’antica Alessandria tolemaica inabissatesi nei secoli precedenti.

A sue spese personali, Napoleon Konstantinos fece riportare alla vita l’antichissima Villa Adriana, a Tivoli, che fece da modello di stile per molte delle ville principesche che vennero costruite da vari principi in ogni angolo d’Europa.

Con i reperti raccolti e catalogati ad ogni angolo dell’immenso impero e delle colonie venne creato il Mega Museion, una colossale opera che ricordava il Pantheon di Roma, con un’avveniristica cupola trasparente in vetro e acciaio alta 60 metri e del diametro di 45 che stava al centro di una struttura ampia 5 ettari con 150 gallerie. All’apogeo le sue collezioni, che spaziavano dal Paleolitico Inferiore fino ai loro giorni, comprendevano ben 5 milioni di oggetti.

Il progetto richiese l’abbattimento di un’intera sezione del quartiere levantino della città vecchia, ormai considerato insalubre e inadatto ai tempi moderni, che venne adornato con i celebri Parchi Napoleone e Konstantinos Megas, dotati di ampi viali alberati, laghetti e fontane secondo il gusto importato dalla Gran Bretagna.

Il giovane basileus, infatti, venne considerato quasi un nipote dall’ormai anziana regina Victoria e dal marito Albert, di cui aveva sposato la figlia Beatrix. Egli stesso organizzò, poco dopo il suo insediamento, primo nella storia, un’ampio tour diplomatico che toccò Parigi, Londra, Berlino, Vienna, San Pietroburgo, Washington e persino Teheran, Tokyo e Shangai.

L’imperatore viaggiatore stette via dalla capitale per un anno e mezzo, dal 1882 al 1884, puntando a rilanciare l’immagine di un Impero Romano forte e moderno. Nei suoi piano gli incontri faccia a faccia con gli altri monarchi e presidenti dovevano servire a creare un clima di distensione internazionale, favorendo i commerci e lo sviluppo tecnologico europeo.

Fu un grande mecenate delle scienze, cosa che permise a Costantinopoli di diventare la terza potenza industriale del pianeta dopo la Germania e la Gran Bretagna, davanti a Stati Uniti, Francia, Giappone, Austria e Russia.

Mentre ferrovie, telegrafi e battelli a vapore si muovevano a sempre più alta velocità, rendendo il pianeta più piccolo, nel 1879 il basileus in persona finanziò il progetto di telettrofono dell’inventore Antonio Meucci, che nel 1885 portò alla nascita della Società Imperiale Telefonica, che dotò ben presto di un’ulteriore strumento di comunicazione rapida buona parte dei domini di Costantinopoli.

Grazie a queste innovazioni, oltre che della scoperta del chinino ma – soprattutto – della sua produzione economica in massa presso Giava, Sumatra e nel Borneo, missioni esplorative poterono addentrarsi nell’Africa Nera, che diventò terra di conquista per romani, britannici, tedeschi, francesi, belgi, olandesi e perfino danesi.

Allo stesso modo si sviluppò una vera e propria corsa agli infiniti arcipelaghi del Pacifico e, soprattutto, una profonda penetrazione nel sempre più decadente Impero Qing, in Cina.

Nei decenni precedenti britannici e francesi avevano sconfitto ripetutamente il Celeste Impero, stabilendo quella prassi che passò alla storia come “Trattati Ineguali”. Dopo la visita a Shanghai, il basileus propose di dividere equamente lo sfruttamento dei principali porti cinesi tra Londra, Parigi, Berlino, Costantinopoli e San Pietroburgo. Un trattato congiunto permise alle imprese private europee di costruire ferrovie, miniere, canali fluviali, fabbriche e missioni religiose su quell’immenso territorio, umiliando profondamente il gigante addormentato orientale.

Nel 1888, dopo la conquista e la lunga e complicata pacificazione di Sudan, Somalia, Eritrea ed Etiopia, si rischiò però l’innesco di un conflitto con la Gran Bretagna e la Germania per il controllo del Mozambico e della strategica isola di Zanzibar.

La crisi, che per un momento sembrò degenerare quando tre squadre navali corazzate si confrontarono a largo delle coste africane, si risolse con una pacifica divisione dell’entroterra – il nord a Costantinopoli, il sud a Berlino – e dell’isola, che venne assegnata a Londra. Il febbrile andirivieni diplomatico minò, però, le sempre più deboli forze del sovrano, che morì per una febbre tifoidea nell’autunno del 1889.

Si aprì in quel momento una crisi di successione, in quanto l’unica erede al trono dei Cesari era la quattordicenne Theodora, che venne incoronata la notte di Natale di quello stesso anno.

Prima donna a regnare da sola dopo oltre otto secoli sull’Impero Romano – l’ultima era stata la basilissa Eudoxia, tra il 1067 e il 1068 -, in molti pensavano di poter sfruttare la sua giovane età per accumulare potere e privilegi.

Bastarono appena tre anni per far capire a tutti di che pasta era fatta. Per prima cosa fece estromettere da ogni affare di Stato l’ingombrante zia Paolina, che aveva cercato di far ascendere al potere il marito, Theophilos Doukas Kastriotas. Poi si scelse un fedele e capace primo ministro, il sardo Ottone Bacaredda, a cui affiancò il siciliano Francesco Crispi e il liberale Charilaos Trikoupis.

Questi uomini, che potevano esserle padri e perfino nonni, si dimostrarono un utile strumento di potere che permise alla sovrana di guidare il paese nei primi anni di pratica come monarca.

Nel 1892 il governo di Costantinopoli propose agli Stati Uniti di cofinanziare un progetto per la creazione di un canale presso Panamá, in modo da unire l’Oceano Atlantico con quello Pacifico, senza che le navi dovessero più scendere fino alla Terra del Fuoco per doppiare gli Stretti di Magellano, che venne ultimato nel 1897. I proventi della navigazione sulla titanica opera che superava perfino quella di Suez per difficoltà, vennero divisi tra le due Nazioni. L’area rimase però nell’area d’influenza romana, in quanto parte dei suoi Stati Clienti americani, fino alla crisi seguita alla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale.

Tra il 1893 e il 1900 l’Impero Romano fu al centro di una crescita di prestigio dirompente, superata solo dall’altrettanto vertiginosa crescita tedesca. Nell’estate del 1893, dopo millecinquecento anni, l’imperatrice Theodora inaugurò solennemente la riapertura dei Giochi Olimpici in una solenne cerimonia dai tratti classicheggianti e neo-pagani presso Olimpia e Delfi. Vi parteciparono cinquecento atleti provenienti da oltre venticinque Nazioni, e furono un trionfo di propaganda per Costantinopoli, che l’anno dopo poté fondare il Comitato Olimpico Internazionale.

Al passaggio del secolo, invece, la capitale ebbe l’onore di ospitare l’Esposizione Universale del 1900. In tale occasione venne costruito dall’ingegnere Gustave Eiffel l’avveniristico ponte che univa la sponda europea a quella asiatica del Bosforo. Quest’opera architettonica era la naturale evoluzione del primo ponte, realizzato quattro anni prima sempre dal francese, che congiungeva la città vecchia al quartiere di Galata.

Oltre mille metri di piloni di cemento, cavi d’acciaio, strutture di ferro e milioni di bulloni. Un’opera colossale che era costata uno sproposito all’erario, ma che ancora oggi stupisce i turisti che prendevano un gelato sull’iconica torre genovese che troneggia sul Corno d’Oro. Accanto ad entrambi svettava la titanica statua di bronzo alta dodici metri che raffigurava Konstantinos XI, il sovrano che aveva respinto l’ultimo assedio turco alla capitale nel 1453, che con una mano protesa ad oriente sembrava arrestare, con la sua sola mole, le orde dei barbari.

Il vero protagonista dell’Expo fu però il superbo inventore di corte, il serbo Nikola Tesla, che era stato di recente nominato megas logothetes tes teknes, che stava sviluppando le immense potenzialità dell’energia elettrica e del magnetismo per trasformare l’Impero Romano nel paese leader della ricerca tecnologica al mondo. In quell’occasione, insieme all’amico e collega Guglielmo Marconi, presentò davanti ad un consesso di oltre duecento scienziati la radio Tesla-Marconi, che fece da apripista per questa innovazione e tutte le sue future applicazioni.

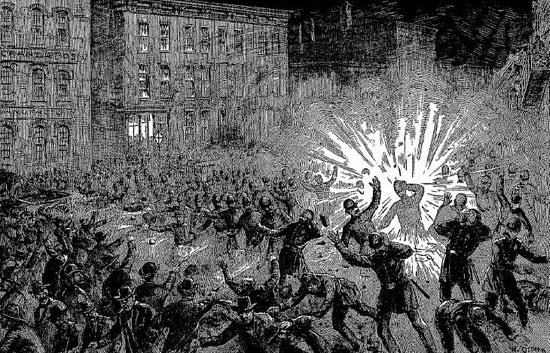

Eppure non tutto andava perfettamente per la sovrana. L’ultimo decennio del XIX secolo, infatti, vide anche la crescita in tutto il paese di movimenti repubblicani, anarchici e socialisti, influenzati dagli scritti del tedesco Karl Marx. Lo sviluppo industriale, infatti, aveva portato ad una voluminosa crescita delle classe operaia nei grandi centri di Costantinopoli, Tessalonica, Atene, Smyrne, Sinope, Antiochia, Alessandria, Cartagine, Napoli, Milano, Torino, Madrid, Lisbona e Marsiglia. Le associazioni sindacali conobbero uno sviluppo capillare e si organizzarono in gruppi sempre più strutturati, con scioperi e manifestazioni che, talvolta, sfuggirono di mano. Nel febbraio del 1898, infatti, la polizia romana caricò a cavallo la folla a Smyrne, seminando il panico con 39 morti e 117 feriti. L’anno dopo, in settembre, la stessa cosa accadde ad Adrianopoli, quando un reparto di fanti di marina sparò sugli operai delle acciaierie Georgiadis, seminando altri 26 morti e 93 feriti.

La risposta fu il terrorismo, che quasi uccise la sovrana quando il giovane anarchico Gaetano Bresci fece esplodere una bomba vicino alla carrozza della basilissa che si stava recando a teatro il 15 marzo del 1901. La conflagrazione ferì solo lievemente il consorte della sovrana, sposato da appena quattro anni, Georgij Aleksandrovič Romanov, fratello minore dello tzar Nikolaj II.

Da quel momento le simpatie politiche di Theodora, che erano sempre state liberali e progressiste, virarono verso destra. L’influenza del marito, di cui ella si era sinceramente innamorata, diedero forza al partito conservatore che puntava a ridurre i poteri del Senato in favore di un anacronistico ritorno all’autocrazia. Costantinopoli, negli anni successivi, si avvicinò molto alla corte “sorella” di San Pietroburgo, innescando una serie di eventi che sfociarono nella Grande Guerra del 1911.

Alberto Massaiu

Leave a reply