Per comprendere quanto avvenne in Iran nel 1979 bisogna andare a vedere che cos’è stata la Persia. Duemilacinquecento anni prima, infatti, era diventata il primo impero transcontinentale della storia dell’umanità, grazie alle gesta di Ciro il Grande (Kūruš in persiano antico), che tra il 559 e il 530 a.C. si ribellò ai padroni medi, conquistandoli, per poi passare alla Lidia, in Anatolia, dove sconfisse il celeberrimo Creso. Posti i confini occidentali sul Mar Egeo, nella regione della Ionia, si rivolse migliaia di chilometri ad Oriente, annettendosi in diverse campagne luoghi dai nomi esotici come la Drangiana, l’Aracosia, la Partia, la Sogdiana, la Corasmia e la Battriana. Anche qui pose come limite settentrionale orientale dell’impero una sponda, stavolta bagnata dal lunghissimo fiume Oxus (oggi conosciuto come Amu Darya), e meridionale orientale l’Oceano Indiano, in quanto prese possesso dei territori dei moderni Afghanistan e Pakistan.

Non pago di queste conquiste, Ciro puntò al cuore delle più antiche civiltà del mondo conosciuto, dominate in quel momento dal Regno di Babilonia, che si estendeva sulla terra degli antichi sumeri. Il paese era in crisi, e cadde dopo una breve e non particolarmente decisa resistenza nell’ottobre del 539 a.C., consegnando anche la ricca regione costiera di Siria, Libano e Palestina, con i ricchi porti dei fenici, che si sottomisero a loro volta al Re dei Re. Liberò anche gli ebrei dalla cosiddetta cattività babilonese, permettendo loro di tornare a Gerusalemme come suoi sudditi, rifondando il Tempio di Salomone (cosa che gli valse una citazione carica di reverenza nella Bibbia, descritto dal profeta Isaia come l’Unto del Signore).

A quel punto solo l’Egitto dei faraoni, anch’essi solo l’ombra dell’antica grandezza del Nuovo Regno, rimasero indipendenti fino alla morte del grande conquistatore, che cadde in battaglia in piena Asia Centrale, combattendo il popolo nomade dei massageti. Tale scampato pericolo durò poco, in quanto il figlio di Ciro, Cambise, conquistò la terra del Nilo nel 525, e tranne qualche atto di ribellione essa rimase parte dell’impero dei persiani fino alla conquista macedone di Alessandro il Grande.

Per due secoli la Persia fu un faro di civilizzazione, tolleranza e benessere tra India, Cina, Medio Oriente e Mediterraneo orientale, governata da sovrani che costruirono strade come la celeberrima Via Reale (che si snodava per 2699 chilometri da Sardi, in Asia Minore, a Susa, nell’attuale Irak), canali fluviali, palazzi e tombe ciclopiche, templi, fortezze e giardini.

Tale stato di cose entrò in crisi con l’incontro tra i persiani e i greci, narrato in un mio articolo di diverso tempo fa (LINK QUI) e che si concluse con la caduta dell’ultimo sovrano, Dario III, e l’instaurazione di un nuovo ordine macedone sotto Alessandro e i suoi successori, i diadochoi. Il grosso dell’impero, il suo cuore persiano, fu amministrato dagli eredi di Seleuco Nikator, il Vittorioso, che tra alti e bassi cercarono di ricreare un dominio simile a quello dei Re dei Re, confrontandosi con gli altri dinasti greco-macedoni d’Egitto (i Tolomei) e di Macedonia.

Anche loro, però, entrarono in crisi confrontandosi con due potenze emergenti: da ovest, infatti, giunse Roma, che fagocitò prima la Grecia e la Macedonia, per poi passare all’Asia Minore e infine alla Siria; da est, invece, un popolo un tempo sottomesso ai seleucidi si ribellò, per poi divorare pezzo a pezzo le terre orientali dell’Iran e della Mesopotamia: i parti.

Ironicamente, queste due nuove potenze stritolarono i seleucidi, per poi incontrarsi tra il Tigri e l’Eufrate, confrontandosi su un gigantesco confine che andava dalla Siria all’Armenia per circa due secoli, fino a che una serie di imperatori tra cui Traiano, Lucio Vero, Marco Aurelio, Settimio Severo e infine Caracalla li sconfissero in una serie di campagne in modo così grave da incrinarne l’autorità, portando ad un cambio di potere tra gli Arsacidi parti e i Sasanidi, che fondarono un nuovo Stato imperiale che si riallacciava alla prestigiosa memoria dell’antica eredità degli Achemenidi (ovvero i persiani dell’epoca di Ciro il Grande).

Questa nuova superpotenza divenne la nemesi di Roma per i successivi due secoli e mezzo, giungendo perfino a catturare o uccidere alcuni imperatori (tra cui Valeriano, sconfitto e preso prigioniero ad Edessa nel 260 d.C., e Giuliano, caduto in battaglia nel 363), oltre che mettere a sacco il cuore del potere capitolino nella regione, Antiochia, più di una volta.

Quando l’Occidente cadde, i persiani sasanidi, di fede Zoroastriana, si confrontarono con Costantinopoli in una serie di guerre che si conclusero con la vittoria di Eraclio (anche qui, ne ho parlato in un mio articolo LINK QUI) nel 627, che preparò il terreno alla conquista islamica (altro articolo, che potete leggere qui LINK QUI).

Da quel momento in poi, la Persia si dissolse, almeno formalmente, dentro l’Umma, anche se l’aristocrazia persiana (che si andò pian piano a convertire, per amore o per convenienza, alla nuova religione) si considerò sempre superiore culturalmente ai conquistatori arabi, considerati dei barbari come più o meno fecero i nobili romani con i popoli germanici in Gallia, Spagna e Italia dell’Alto Medioevo.

Fatta questa enorme premessa classica, passiamo all’alba dell’Era Moderna. Dopo la parentesi mongola, che aveva spazzato via i tanti potentati musulmani in Transoxiana, Corasmia e Persia nel XIII secolo, un turco-tartaro di Samarcanda pieno di ambizione, musulmano fino al midollo ma ammiratore delle gesta di Gengis Khan, decise di emularne le gesta, fondando un titanico ma effimero impero alla fine del Trecento: Timur lo Zoppo, meglio conosciuto in Europa come Tamerlano. Le sue sanguinosissime conquiste lo portarono a ricreare il dominio di Ciro, e andavano dall’India settentrionale (dove distrusse Delhi nel 1399) a Baghdad (anch’essa saccheggiata nel 1401, dove celebrò la vittoria erigendo colonne con 90.000 teschi umani), fino all’Anatolia, dove sconfisse e quasi annientò la nascente potenza dei turchi ottomani ad Ankara, nel 1402.

Solo la morte lo bloccò prima che egli si potesse imbarcare in un’ennesima impresa che lo avrebbe messo allo stesso livello di Gengis, l’invasione della Cina, nel 1405. Dopo di lui i suoi discendenti non seppero amministrare con il suo pugno di ferro le conquiste, e nel caos generato nell’area spuntò un giovanissimo e ambizioso capo tribale di fede sciita, Ismāʿīl. Questi divenne a soli quindici anni il signore di diverse tribù turche dell’attuale Azerbaijan, alla cui guida sconfisse la più grande potenza regionale, ovvero gli Ak Koyunlu, i Turcomanni della Pecora Bianca, strappando loro Tabriz nel 1501, che elesse a propria capitale.

Isma’il era sostenuto dalla setta duodecimana dei Kizil Baş (teste o berretti rossi), che portavano come segno distintivo un turbante vermiglio a dodici spicchi che si rifaceva idealmente ai dodici imàm sciiti della tradizione. In brevissimo tempo il condottiero si proclamò Shāh, riutilizzando il termine persiano antico che rimandava alle dinastie Achemenidi e Sasanidi preislamiche sia come strumento di autorità e legittimazione che come programma politico.

In una manciata di anni Isma’il conquistò l’attuale Iran occidentale, giungendo fino al territorio uzbeko, dove sottomise Merv. La sua fede religiosa, unita all’azione militare repentina, mise sull’allarme i potenti vicini sunniti (seppur sempre di stirpe turca) ottomani. Con loro lo shāh si confrontò presso Čāldırān nel 1514, subendo una cocente sconfitta in cui la cavalleria pesante persiana venne annientata dal tecnologicamente superiore (armato di archibugi e cannoni) e meglio addestrato (specialmente i giannizzeri) esercito turco.

In seguito alla disfatta si iniziò a delineare un nuovo confine tra le due potenze, che andava dall’Armenia fino alla Mesopotamia (un po’ come ai tempi di Roma, anche se alla fine gli ottomani riuscirono a strappare Baghdad e tutto l’Irak al controllo persiano fino alla Prima Guerra Mondiale), ma soprattutto – e questo ci interessa nel contesto della rivoluzione iraniana – Isma’il e i suoi discendenti decisero di imporre forzatamente a tutta la popolazione del loro impero l’Islām Sciita Duodecimano, creando uno Stato teocratico a confessioni unica che si andò ad incastrare tra un mare di emirati sunniti, con cui combatté (e ancora lo fa) ferocemente nei secoli successivi.

La Persia dei Safavidi raggiunse l’apogeo al tempo di ʿAbbās I il Grande (1587-1629), che unendo diplomazia, commercio con gli europei (che lo aiutarono a modernizzare l’esercito) e vittoriose campagne militari, trasformò il paese in una grande potenza capace di rivaleggiare con i nemici ottomani e uzbeki. Ad est affermò la sua autorità fino all’Afghanistan, annettendosi Herat e Kandahar, mentre ad ovest conquistò la Mesopotamia.

Con la sua morte, però, la dinastia entrò in una fase di stagnazione e decadenza, in cui perse definitivamente l’Irak in favore della Sublime Porta, e si vide pian piano erodere i confini e insidiare i mercati dall’ascesa degli europei, fino a che i safavidi non vennero rimpiazzati dalla dinastia dei Qajar agli inizi del XVIII secolo. I nuovi venuti, però, non seppero in alcun modo arrestare il declino del paese, dove in assenza di un forte potere centrale sempre più influenza passò ai gruppi tribali e ai capi religiosi, gli ʿulamāʾ.

I confini dell’impero vennero insidiati dai russi a nord (che tra il 1813 e il 1885 si annessero Georgia, Armenia, Arebaijian e poi gli emirati tartari di Khiva, Merv, Bukhara e Samarcanda) e dai britannici, che spingevano dall’India verso l’Afghanistan. Oltre alla penetrazione militare, ci fu quella economica con prestiti e concessioni che impoverirono il ceto mercantile nativo a vantaggio degli occidentali.

Nel 1891 si verificò l’episodio della cosiddetta “Rivolta del tabacco”, dovuto ad un tentativo di monopolio europeo. Il movimento di ribellione si era sviluppato tra la classe media e gli intellettuali persiani, che si rifacevano ai tentativi di riforme liberali della Russia zarista, dell’Impero Ottomano e dell’Egitto, che portò ad una prima Costituzione persiana nel 1906. Questo documento, frutto della riflessione dei ceti elevati del paese e dell’ala moderata dei religiosi, rimarrà in vigore formalmente fino al 1979, in cui venne spazzato via dalla rivoluzione. La carta costituzionale racchiudeva in sé elementi di modernità e di tradizione, come la teorica subordinazione dello shāh ad un governo costituzionale, ma al contempo proclamava l’Islām sciita religione ufficiale dello Stato, con l’impegno del governo ad applicare la sharīʿa.

Ad ogni modo, durante sia la Prima che la Seconda Guerra Mondiale le truppe alleate (russe e britanniche nella prima, a cui si aggiunsero gli americani nella seconda) occuparono de facto il paese, così da togliere alcuna possibilità ai tedeschi di approvvigionarsi con le ricchissime riserve di petrolio della Persia, che vennero sfruttate da questi ultimi al fine di sostenere l’impegno bellico globale. Nel 1919 i britannici avevano persino tentato, sull’onda della vittoria e dei mandati in Palestina e Irak, di imporre un loro protettorato su tutto il paese, senza successo grazie ad una vigorosa azione di protesta nazionale e religiosa.

Nel 1921, in piena crisi istituzionale, il comandante della brigata cosacca Reża Khān, a capo di un dei reparti più disciplinati e meglio armati dell’esercito, marciò su Teheran diventando di fatto dittatore. Nel 1925 si proclamò nuovo shāh di Persia, nonché fondatore della dinastia Pahlavi. Egli puntò a creare uno Stato moderno dotato di un forte esercito, una burocrazia accentrata laica, efficiente e fedele, e una economia prospera mediante investimenti in infrastrutture di primo livello come ferrovie, una banca centrale, un sistema postale e telegrafico nazionale, un’industria interna. A tal fine, sfruttò gli accordi con i britannici della Anglo-Persian Oil Company, che garantivano al paese buone entrate fisse dovute all’estrazione e alla commercializzazione su scala mondiale del greggio del Golfo, raffinate presso la città di Abdan.

Tra il 1941 e il 1945 britannici, sovietici e poi americani occuparono il paese in barba al diritto internazionale, tanto da svolgere proprio a Teheran una delle più importanti conferenze interalleate nel 1943, dove Roosevelt, Churchill e Stalin si incontrarono per decidere il futuro assetto del mondo.

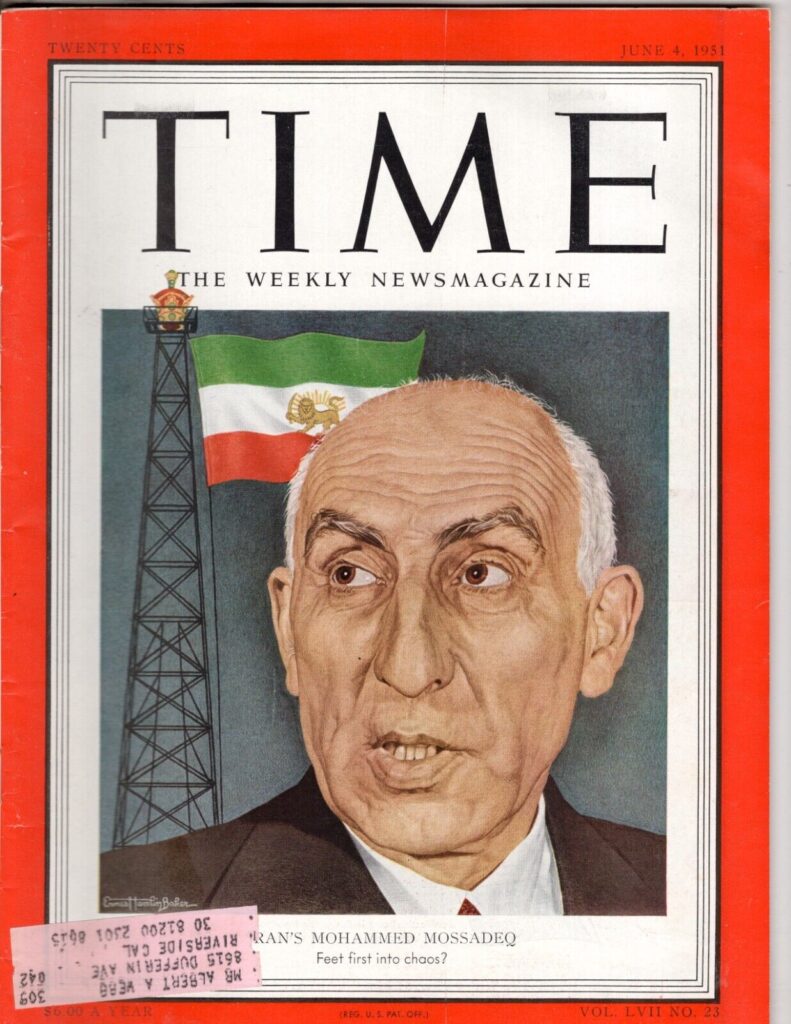

Finito il conflitto, gli americani avevano quasi del tutto soppiantato i britannici come attori principali della regione quando nel 1951 il politico nazionalista persiano Mohammad Mossadeq pensò fosse giunto il momento di riaffermare l’autonomia del paese, portando alla creazione di una monarchia costituzionale effettiva. Molto apprezzato per il suo vigore e le sue idee, la sua politica lo mise in rotta di collisione con gli interessi anglo-americani, che portò alla crisi di Abdan, in cui le potenze europee boicottarono il petrolio persiano come mezzo di pressione per indebolire l’azione di nazionalizzazione dei giacimenti iraniani.

La crisi economica che ne scaturì indebolì la leadership di Mossadeq, che vide una congiuntura tra i servizi segreti americani (Central Intelligence Agency), britannici (Secret Intelligence Service), forze reazionarie fedeli alla monarchia Pahlavi e persino dei leader religiosi, contrari alle riforme laiche del primo ministro. Questa unione di intenti si concretizzò nel 1953 con l’Operazione Ajax, un vero e proprio colpo di Stato che però in un primo momento fallì a causa della resistenza delle forze nazionaliste, inducendo lo shāh a scappare fino a Roma.

La vittoria di Mossadeq, però, fu di breve durata. Il sostegno anglo-americano portò infine i militari a schierarsi con i Pahlavi, e il clero sciita militante guidato dall’ayatollah Kashānī fecero lo stesso, considerando la monarchia il male minore per la tenuta religiosa del paese. Il sovrano poté quindi fare ritorno a Teheran e, dopo un processo-farsa, Mossadeq fu prima condannato a morte e poi condannato all’esilio e agli arresti domiciliari perpetui come atto di clemenza. Il premio per gli americani fu un bel boccone: nel 1954 fu creata un’intesa tra la National-Iranian Oil Company e le celeberrime Sette Sorelle del Petrolio, con cui le compagnie straniere imposero un controllo di ferro sul prezzo del petrolio a livello globale, con immensi profitti.

Mohammad Reza Pahlavi da quel momento decise di portare avanti un ambizioso piano che ambiva a modernizzare il paese sotto l’egida statunitense. Formalmente una monarchia costituzionale, come molti amici esotici del blocco Occidentale la Persia divenne una dittatura a partito unico, in cui il potere veniva gestito tramite il controllo dell’esercito e della polizia segreta, la tristemente nota Savak. Lo shāh si rifaceva alla grandezza dell’impero delle dinastie preislamiche, puntando alla leva dell’orgoglio nazionale per cementare il suo potere e portare avanti tutta una serie di azioni atte a svecchiare la società, a suo giudizio ancora legata a sistemi tribali e religiosi vetusti e limitanti per giocare uno ruolo più dinamico sul piano internazionale. Dal 1960 fino alla rivoluzione il sovrano intraprese un piano di riforme civili ed economiche definito come Enghelāb-e Sefid, o “Rivoluzione Bianca”, che impattò sia sulla popolazione delle città che nelle campagne con esiti altalenanti.

I programmi di rinnovamento (specialmente quelli legati alla condizione femminile in tema di istruzione, libertà di costume, divorzio e diritto al voto) suscitarono l’opposizione dei religiosi e della popolazione più tradizionalista, mentre le spese per una politica di prestigio, tra cui la celebrazione di sontuosi festeggiamenti per i 2.500 anni della monarchia persiana nel 1971 e costati alle casse dello Stato ben 250 milioni di dollari di allora, furono mal viste da una popolazione che subiva i pesanti effetti dell’inflazione e dalle riforme agrarie, che portarono a carestie nelle campagne e all’afflusso di nullatenenti nella capitale e nelle grandi città con centri industriali.

I leader religiosi ʿulamāʾ, tra cui iniziò a spiccare l’ayatollah Khomeyni, divennero uno dei centri di resistenza maggiore all’azione del governo, predicando una rivalorizzazione dello sciismo come strumento per salvare il paese dalle bizzarie occidentalizzanti e dalla corruzione di uno shāh che non aveva più a cuore l’interesse del suo popolo, così preso dalla propria autocelebrazione e dai suoi viaggi in Europa dove frequentava i club più esclusivi.

Gli anni Settanta videro il regime costretto a fare dei giri di vite contro tutte le forme di opposizione, sia laiche che religiose, cosa che portò alla scintilla finale, nata durante una dimostrazione di studenti religiosi a Qom, in cui la polizia sparò e uccise alcuni dimostranti. Da quel fatto di sangue le proteste non si poterono più arrestare, con recite sulle pubbliche piazze di poesie dei principali poeti persiani che risvegliarono l’interesse politico della maggioranza del paese, fino a che nell’autunno del 1978 a dimostrare contro il regime ci furono milioni di persone.

La spirale di violenza divenne sempre più diffusa, e con essa la posizione del governo divenne ogni giorno che passava più debole. Khomeyni, in esilio a Parigi, incitava alla rivoluzione attraverso messaggi registrati su audiocassette che venivano diffuse in tutto l’Iran, mentre Reza Pahlavi provò a nominare il democratico Shapur Bakhtiar come primo ministro, aprendo uno spiraglio ad un sistema più tollerante e liberale. Come spesso accade nella storia quando un regime totalitario molla il colpo, il tentativo fu peggiore del male, e lo shāh dovette abbandonare il paese il 16 gennaio 1979. Pochi giorni dopo, il 31 gennaio, Khomeyni giungeva trionfalmente dal suo esilio, portando alla fuga anche Bakhtiar.

Era la fine della Persia imperiale. Iniziava – in un bagno di violenza e morte tra gli uomini del vecchio regime – la vicenda della Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, la Repubblica Islamica dell’Iran, che tra alti e bassi è giunta fino ad oggi.

Alberto Massaiu

Leave a reply