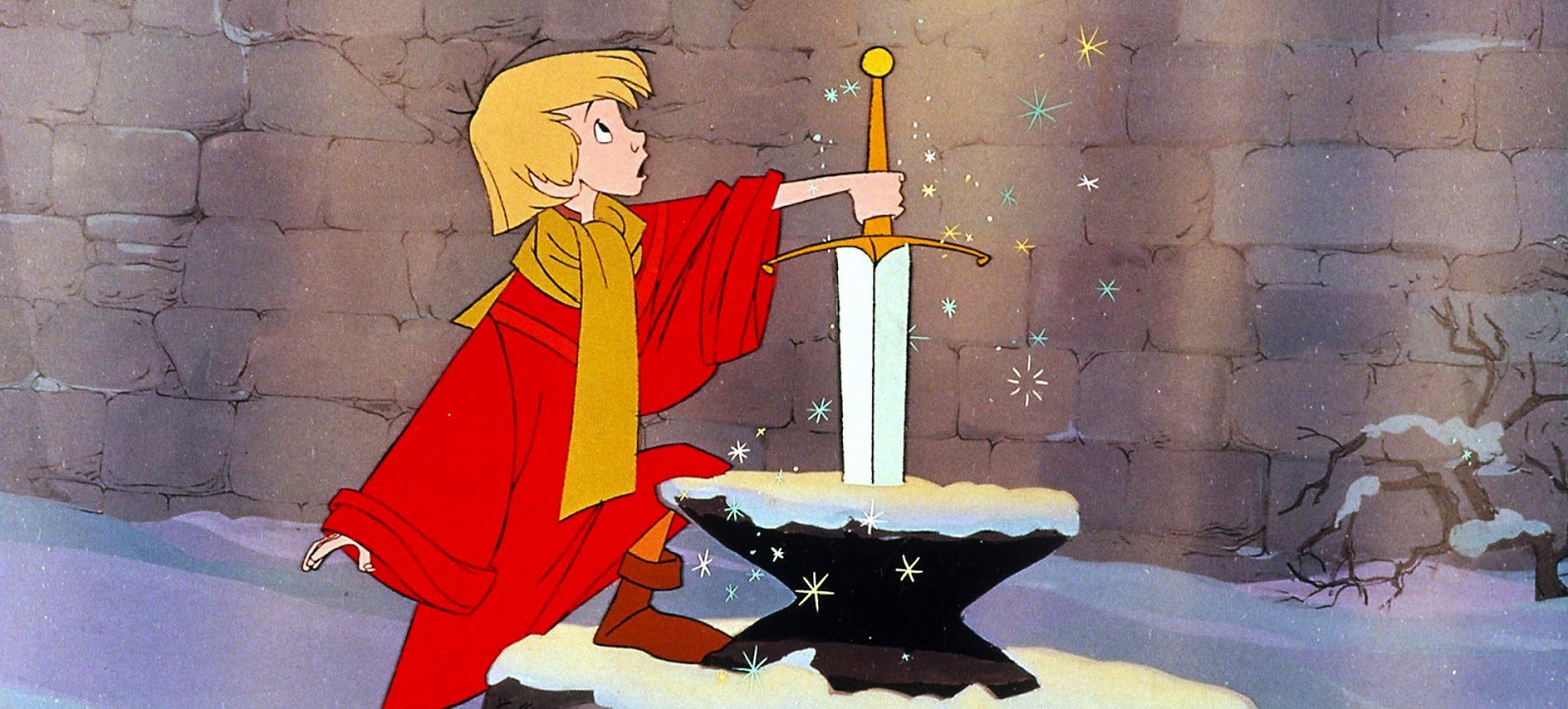

Chi non ha mai visto “La spada nella roccia” di Walt Disney con Semola, Merlino, la maga Magò e il gufo Anacleto? Come quasi tutte le fiabe tradizionali quel cartone rispetta i topoi classici della narrazione: giovane inesperto considerato goffo e impacciato da tutti – compresi padre e fratello maggiore -, maestro saggio che dona al ragazzo un sogno, lo sprona e gli fornisce tutta una serie di prove da affrontare per crescere. Ci sono poi ostacoli, nemici e difficoltà da superare e infine giunge il coronamento di un insperato successo. Il giovane diventa Re e tutti coloro che non avevamo mai creduto in lui non solo si inginocchiano al suo cospetto, ma riconoscono sinceramente di essersi sempre sbagliati sul suo conto, testimoni del suo valore.

Da queste poche righe si può facilmente intuire la presa di un messaggio del genere in un bambino moderno come che in un giovane del passato. La saga di Artù, accantonando il cartone Disney, ha riscosso sempre un grande successo internazionale fin dai suoi albori.

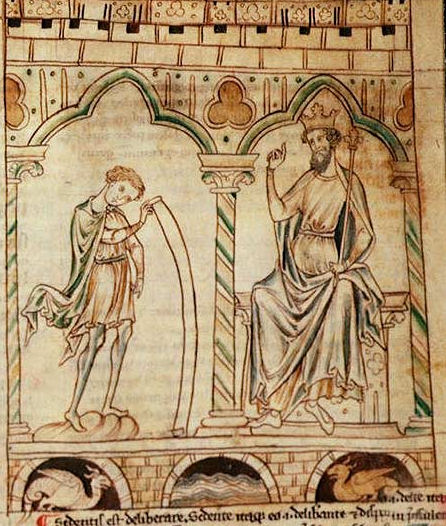

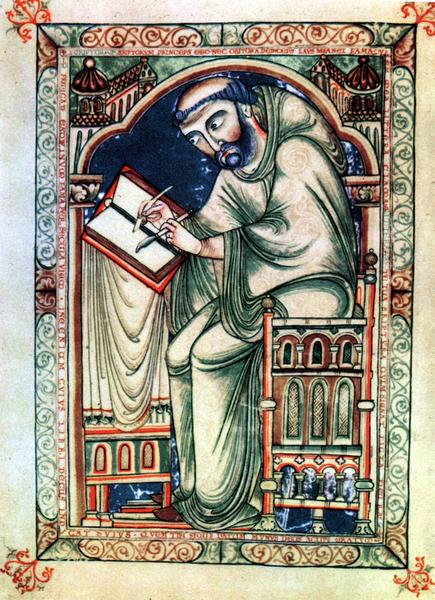

Le storie di Re Artù, di Camelot e dei cavalieri della Tavola Rotonda iniziano a circolare nella cultura cavalleresca e di amor cortese che si stava sviluppando nella Francia del XII secolo. “Francia?” mi domanderete voi “Ma Re Artù non era vissuto in Inghilterra?” . Se siete un po’ confusi non avete torto, quindi cerchiamo di procedere con ordine. Il primo signore che tratteggia la leggenda di Artù per come noi la intendiamo è Goffredo di Monmouth, un vescovo di origine bretone vissuto nel Galles meridionale. Questi aveva studiato ad Oxford nella prima metà del XII secolo e con la sua cultura umanistica e latina da un lato e il sangue celtico dall’altro, mise nero su bianco le Prophetiae Merlini – una raccolta di profezie di Merlino –l’Historia regum Britanniae e infine la Vita Merlini, la sua opera più tarda.

Ora chiariamoci, benché il nostro chierico Goffredo abbia giurato e spergiurato di esser stato il mero traduttore di testi più antichi scritti in lingua celtica, è molto più probabile che abbia solo raccolto diverse storie e leggende della fiorente e complessa tradizione orale del Galles e vi abbia ricamato sopra con abbondante fantasia. Le vicende di cui infatti tratta richiamano sì un passato lontano, ma lo descrivono con gli occhi di un uomo della sua epoca, infarcito di cultura cavalleresca e cortese, molto in voga in quegli anni.

Nel perfetto stile della chanson de geste provenzale di cui Chrétien de Troyes fu uno dei più insigni rappresentanti – la quale aveva trasformato persino i barbari cavalieri franchi di Carlo Magno in splendenti paladini –, le terre dell’antica Britannia si riempirono di bianchi castelli turriti e merlati, di uomini in armatura che sapevano comporre musica e poesia con la stessa abilità con cui duellavano, di dame e amori impossibili, di folli e nobili imprese, di maghi e incantesimi e così via.

Inutile dire che questi testi diventarono l’equivalente dei nostri best seller moderni. Per un mondo come quello basso medievale, dove non esisteva ancora la stampa e gli spostamenti di persone e idee erano quello che erano, i testi che raccontavano le gesta arturiane ebbero un’incredibile diffusione – sono stati ritrovati almeno duecento manoscritti dell’Historia, soprattutto quando venne tradotta in versi francesi negli anni ’50 del XII secolo, che ne aumentarono in maniera esponenziale la proliferazione -.

Da quel momento in poi la storia di Artù non fu più una storia “nazionale” inglese – anche perché gli inglesi, come andremo a vedere, erano in realtà suoi nemici – ma dell’Europa intera! Il cosiddetto Ciclo Bretone o Materia di Britannia divenne, insieme alle storie di Carlo Magno e dei paladini, il centro di tutta la cultura laica e aristocratica dell’epoca. Bardi e menestrelli girovaghi ne aiutarono la proliferazione e ben presto le vicende di Camelot arrivarono in Germania, nei Paesi Bassi, in Italia e in Spagna.

Per comprenderne appieno la diffusione in Europa basta posare lo sguardo sul mosaico di Re Artù nella Cattedrale dell’Annunziata a Otranto o sul bassorilievo dove Artù salva Ginevra, sulla Porta della Peschiera del Duomo di Modena – entrambi dell’epoca di Goffredo -, oppure sulla statua di bronzo del mitico sovrano sopra la tomba dell’Imperatore Massimiliano ad Innsbruck, del XVI secolo.

L’ultimo suggello a tutta questa storia di grande creatività, gusto artistico e innovazione – ma con poco o nullo valore storico – la diede Sir Thomas Malory nel XV secolo. Questi fu un cavaliere la cui vita meriterebbe come minimo un libro a parte visto che fu soldato e scrittore, parlamentare a Londra ma anche denunciato per reati ignominiosi dal Duca di Buckingham, imprigionato nel castello di Maxstoke e a Londra – dai quali scappò in modo rocambolesco -, infine perdonato da Re Enrico VI che successivamente ritirò il suo perdono rispedendolo infine in gabbia, nella quale scrisse la sua opera magna Le Mort d’Arthur.

Le Mort d’Arthur è la matura e completa trasposizione di tutte le suggestioni che il mondo medievale aveva inserito nella oramai tenuissima traccia storica del personaggio. Finito di scrivere nel 1469 in francese, la lingua della nobiltà anche inglese dell’epoca, aggiunge quegli ultimi dettagli che ancora mancavano alla versione che la maggior parte di noi conosce, come la leggendaria spada nella roccia Excalibur e la figura della Dama del Lago, oltre che la stupenda e commovente scena immortalata dal film “Excalibur” del 1981 di John Boorman, quando Artù viene portato sulla mitica isola di Avalon sullo sfondo di un sole altrettanto morente e le sublimi note di Richard Wagner.

Benissimo, abbiamo parlato di come noi siamo abituati a vedere Artù, ora andiamo a capire se è mai esistito sul serio e in che mondo questi è nato, è vissuto, ha amato, ha combattuto e forse ha regnato. Ora dimenticate i castelli, le dame, i cavalieri in armatura splendente, l’amor cortese e i maghi, perché stiamo per sprofondare nei meandri più oscuri del primissimo alto medioevo. Abbandoniamo anche la Provenza con i suoi campi dorati di grano, i suoi tramonti sul mare e il vino della Linguadoca o dell’Aquitania.

Ora ci troviamo infatti in Inghilterra, o come veniva chiamata all’epoca in Britannia. Roma sta collassando sotto le spallate delle invasioni barbariche, ha smarrito la sua antica identità pagana e sta cercando di costruirne un’altra con una religione che arriva dall’oriente e che predica di un solo e unico vero dio. Guerre civili, pestilenze, diminuzione dei commerci hanno imbarbarito il mondo classico, portando oscurità, ignoranza e superstizione dove un tempo c’era la luce della conoscenza e l’amore della bellezza. Insomma, siamo nel V secolo.

Roma non è ancora definitivamente caduta, ma è stata saccheggiata dai visigoti di Alarico nel 410, lo sarà di nuovo dai Vandali di Genserico nel 455 e ancora dalle stesse truppe imperiali agli ordini del generale barbaro Ricimero nel 472. Nella speranza di arginare le ondate nemiche l’inetto Imperatore Onorio aveva richiamato le ultime legioni dalla lontana Britannia fin dal primo decennio del V secolo. Che i britanno-romani se la cavassero da soli.

E’ in quest’epoca di grandi calamità e insicurezza che gli storici posizionano a cavallo tra tardo-romanità e primissimo alto medioevo che si colloca il nostro Artù. La Britannia aveva ancora grandi centri cittadini con terme, anfiteatri e teatri, strade lastricate, mura, fori e tribunali frutto di tre secoli di pax romana, ma non c’era più nessuno capace di ristrutturarli o tenerli in funzione adeguatamente. Fu un processo graduale, che durò alcune generazioni in aree più fortunate ed evolute, ma alla fine le antiche conoscenze andarono perdute. E con la loro scomparsa tutto iniziò a decadere.

La Britannia aveva inoltre un altro grave problema, le incursioni degli scoti dall’Irlanda, dei pitti dall’attuale Scozia – allora Caledonia – e dei temibili angli, iuti e sassoni dalla Germania e dalla Scandinavia. Questi ultimi saranno i mortali nemici di Artù, contro i quali, secondo i racconti, combatterà non meno di una dozzina di battaglie, tra le quali spicca la più famosa e decisiva del Mons Badonicus o Monte Baddon – luogo incerto, data incerta, probabilmente una località dell’Inghilterra meridionale tra il 490 e il 520 -.

Qui ci riallacciamo a quanto detto precedentemente in un inciso: gli inglesi sono i discendenti degli invasori – esatto, la storia di Artù non ha un lieto fine, dopo la sua morte i suoi nemici conquisteranno tutta la Britannia e la eleggeranno come nuova patria – angli e sassoni, giunti dal mare per occupare le terre dei celti romanizzati di cui Artù fu probabilmente uno dei capi più risoluti e fortunati.

Anche qui ho detto capo e non Re perché non ci sta alcuna menzione di un sovrano con questo nome in quell’epoca. Abbiamo anche difficoltà con lo stesso nome Artù, Arth, Artos o Artorius. L’unico autore contemporaneo degli eventi giunto fino a noi è un rancoroso monaco britannico chiamato Gildas, vissuto tra il 494 e il 570. Questi era di famiglia principesca, discendente di uno dei tanti sovrani locali che si spezzettarono la Britannia dopo la partenza delle aquile di Roma, ma venne instradato alla carriera ecclesiastica. Gildas viaggiò molto, fondò monasteri, fece anche in tempo a farsi proclamare Santo della Chiesa cattolica ma, cosa per noi fondamentale, scrisse un sermone in tre parti denominato “De excidio Britanniae” ovvero “Sulla rovina della Britannia”.

Quivi descrisse in primo luogo la Britannia antica, la conquista da parte dei romani, la rivolta di Boudicca e l’epoca d’oro in cui si viveva durante la dominazione romana: ordinata, pacifica, sicura e florida; poi passò a descrivere le tristi condizioni dei suoi tempi, iniziate con la sua nascita, che lui colloca lo stesso anno della Battaglia del Monte Baddon – quindi il 494? – e che perduravano ancora all’epoca in cui stese l’opera. Non ci va giù tanto leggero fin dall’incipit “La Britannia ha dei re, eppure sono dei tiranni; ha dei giudici, eppure essi trascurano il loro dovere” e via sputando veleno. Stessa cosa con la conclusione, dove questa volta se la prende contro la corruzione del clero locale.

Ad ogni modo in tutta la narrazione sono ci sono due personaggi che potremmo definire “arturiani”: uno è il Re e tiranno Gurthrigern o Vortigern, sovrano di tutta la Britannia – probabilmente uno degli ultimi governatori britanno-romani della provincia, che aveva con buona probabilità associato al nome latino il titolo celtico che noi ora scambiamo per il suo nome –, mentre il secondo è il condottiero Ambrosius Aurelianus. Il povero Vortigern assume tutti gli aspetti negativi della storia: è lui che, per combattere i predoni pitti e scoti, recluta le bande di sassoni che poi diventeranno i nemici più pericolosi dei britanni; nel mito è colui che vuole sacrificare lo stesso Merlino – Myrddin in celtico – per stabilizzare le fondamenta della sua fortezza e da quest’ultimo, ancora ragazzino, riceverà la profezia che verrà sconfitto da Uther Pendragon – il leggendario padre di Artù -. Il secondo è invece un personaggio più interessante e di sicuro più utile per la nostra storia. Gildas ci dice infatti che Ambrosio Aureliano era un uomo modesto, l’ultimo sopravvissuto della gloriosa stirpe di Roma, i cui parenti avevano cinto la porpora.

Forse Ambrosio era l’ultimo discendente di uno dei tanti usurpatori britannici che negli ultimi decenni del dominio romano erano partiti dalla Britannia – che aveva ben tre legioni di guarnigione e migliaia di ausiliari – per tentare la sorte imperiale, puntando al dominio sulla Città Eterna nelle tante guerre civili? Non dimentichiamo che Costantino stesso, l’Imperatore che ha elevato il cristianesimo a religione pari – e infine superiore – alle altre dell’Impero Romano, aveva iniziato la sua scalata al potere con una sollevazione di truppe a Eburacum, l’attuale York. Meno fortunato di lui fu Magno Massimo, un altro usurpatore che, partito dalla Britannia, finì il suo azzardo ad Aquileia, sconfitto e ucciso dalle truppe di Teodosio nel 388. Questo personaggio è ancora celebrato nei poemi gallesi come Macsen Wledig, ovvero Massimo Imperatore, con tutta quella serie di imprecisioni, fantasie e infiocchettature tipiche delle tradizioni orali di tutti i popoli.

Ad ogni modo Ambrosio, a detta di Gildas, fu colui sotto il quale si coalizzarono i britanno-romani. Lui li armò e li addestrò, guidandoli in tutta una serie di battaglie culminate in quella al Monte Baddon, dove ricacciò indietro gli invasori sassoni per una generazione. Gildas dice che per diversi anni ci fu pace, una sorta di tregua armata dove i britanni vissero per l’ultima volta da padroni nella loro terra.

Anche un altro elemento della saga arturiana trova un riscontro storico e leggendario: il nostro autore ci racconta che, per quanto le guerre esterne fossero finalmente concluse, alla fine della vita di Ambrosio iniziarono una serie di guerre civili interne che, coadiuvate da una generale decadenza dei costumi, indebolirono e minarono la forza dei regni indigeni della Dumnonia, del Powys, del Gwent, del Dyfed, del Gwynned, della Cornovaglia e così via. Quella che viene quindi descritta è una vera e propria catastrofe generazionale – molto simile alla storia della lotta tra Artù e il figlio illegittimo Mordred -: se all’epoca di Ambrosio i re, i magistrati, i soldati, gli uomini della Chiesa e i privati avevano dato ottima prova di sé, generando una situazione di forza e benessere che aveva tenuto i barbari lontano, a quanto pare tutto questo venne perduto coi loro figli che erano laidi, nullafacenti, litigiosi, immemori degli sforzi e dei sacrifici dei padri.

Ora, abbiamo appurato che Gildas non approvava la condotta dei suoi contemporanei, questo è certo, e il modo migliore per evidenziare le loro mancanze era esaltare il passato più recente. Ma un dato di fatto esiste: l’archeologia ha testimoniato che gli insediamenti anglosassoni lasciano evidenti tracce di uso tra il 440 e il 490 circa, poi si fermano per una quarantina d’anni circa, come se fossero stati cacciati, per poi riprendere una vigorosa espansione dal 540, per poi giungere ad occupare il grosso dell’isola tra la metà e la fine del VI secolo, ricacciando i celti nelle colline del Galles e nelle remote scogliere della Cornovaglia, dove i loro discendenti vivono tuttora.

A mio parere Artù potrebbe essere lo pseudonimo di battaglia di Aurelio Ambrosio. Questo non solo in virtù di quanto detto finora, ma soprattutto perché era d’uso, per i capi militari britanni di quell’epoca, non mantenere solo il loro nome latino – come è avvenuto con Vortigern – ma vi associavano una sorta di nome di battaglia celtico, in modo da non esser più associati unicamente agli antichi dominatori, bensì visti come condottieri “nazionali”. Arth, in gallese antico vuol dire orso e questo può esser stato il simbolo militare sullo scudo di Aurelio Ambrosio o quello della sua famiglia o ancora del clan britanno che lo supportò maggiormente. Le spiegazioni possono essere tante, ma quella a mio parere più probabile fu la sovrapposizione tra nome storico e nome di battaglia: Aurelio Ambrosio Arthorios o Artorius, che alla fine nella tradizione orale divenne Artù.

Teniamo a mente che Gildas non ha mai nominato alcun Artù nella sua cronaca e afferma che fu Aurelio a sconfiggere i sassoni nella battaglia che tutte le leggende collegano ad Artù. Allo stesso modo il testo che per la prima volta cita Artù e lo colloca esattamente al posto di Ambrosio è l’Historia Britonnum del monaco gallese Nennio, che trascrisse nel IX secolo tutta una serie di storie, racconti e testi precedenti della tradizione gallese, ben più propensa a ricordare il termine Artù piuttosto che il suono sempre più alieno di Ambrosius Aurelianus.

Gildas ci da ulteriori elementi a conferma delle ipotesi di un graduale passaggio culturale quando ci elenca i nomi dei sovrani della sua epoca decadente, alcuni dei quali probabilmente imparentati con l’ormai defunto Aurelio: il Re della Dumnonia, l’attuale Inghilterra sudoccidentale, si chiamava Costantino – chiaro rimando sia al grande imperatore romano, sia ad alcuni suoi meno fortunati emuli del primo V secolo come Costantino III, forse antenato di Aurelio Ambrosio stesso -; il Re del Powys, regione centrale del Galles, si chiamava Aurelio Caninio ma anche Cyngen Glodrydd; poi viene citato ancora Cuneglasus, sovrano di Rhôs, in celtico Cynlas e infine Maelgwn ap Cadwallon, forse il più potente successore di Aurelio Ambrosio visto che Gildas lo identifica come il “grande drago dell’isola”, potente in battaglia, che “regnò come Re Supremo su tutti”.

Insomma probabilmente Aurelio Ambrosio, grazie alle sue principesche origini e alle buone virtù politiche e militari, seppe riunire sotto di sé – anche se forse non come monarca, ma piuttosto come dux bellorum, ovvero signore della guerra – tutti i sovrani piccoli e grandi, i clan e le tribù britanniche, magari dando loro un poco della strategia, dell’addestramento e della tattica dei soldati romani appena partiti.

Con queste forze aveva creato un sistema sufficientemente robusto da sostituire la protezione della antiche legioni, cacciando i nemici esterni e arrestando il declino della Britannia romanizzata per qualche decennio. Purtroppo, come ci racconta tristemente Gildas, il suo disegno non durò che pochi anni dopo la sua morte. Forse nessuno dopo di lui ebbe più il suo prestigio familiare e personale, nonostante alcuni potenti attinsero ancora per qualche tempo alla fama del suo nome e degli antichi signori latini del passato.

Dopo il successo dell’invasione sassone, che cacciò definitivamente i celti dalla Britannia per circoscriverli nelle aree più povere, irraggiungibili e periferiche come i monti e le foreste del Galles, ai discendenti dei britanni non rimase che ancorarsi alle antiche storie e canti del tempo in cui visse il loro più sfavillante e glorioso campione. Ma pian piano la storia divenne leggenda e quest’ultima quasi un mito. Ed è in questo modo che venne via via raccolta e reinterpretata dagli scrittori, dai menestrelli e dai poeti medievali con i quali la nostra storia è iniziata.

Le vicende di Artù e dei suoi cavalieri, per quanto totalmente lontane dalla realtà, sono però talmente belle e affascinanti che si sono continuamente rinnovate e adattate al passare del tempo. E continuano ancora oggi, dove sono più fiorenti che mai…

Alberto Massaiu

1 Comment

[…] Per chi fosse affascinato dalla leggenda e di quanto storicamente possa esserci di vero, lascio qui un link interessante: https://albertomassaiu.it/re-artu-storia-o-mito/ […]