Con la sconfitta di tutti i suoi avversari sul continente e il ridimensionamento della Gran Bretagna in America, Napoleone poteva dirsi soddisfatto. Controllava in maniera diretta tutto il bacino del Mediterraneo dall’Egitto agli Stretti di Gibilterra, a cui aggiungeva tutte le terre fino al Reno e al Danubio. La Francia non esisteva più e le frontiere erano protette da alleati come la Polonia-Lituania, la Svezia e l’Ungheria-Slovacchia, oppure da Stati-Clienti come l’Ucraina, la Germania Magna e la Dacia Magna.

Al di là del mare anche le colonie nella Grande Colombia, dal Messico fino agli Stretti di Magellano, comprese diverse isole dei Caraibi, risultavano sotto il suo controllo. In India rimaneva un condominio a tre diviso tra i sempre più corrotti ràjah indù, Londra e Roma. Nel Pacifico l’arcipelago Basiliano rimaneva in salde mani romane, anche se i britannici si erano estesi dall’Australia e dalla Nuova Zelanda verso il Borneo e gli stretti di Malacca.

Ad ogni modo il mondo intero risultava prossimo ad essere diviso tra le tre grandi potenze mondiali rimaste: l’Impero Romano, l’Impero Russo e la Gran Bretagna.

Gli ultimi vent’anni di vita del grande imperatore furono pacifici sul Vecchio Continente, ma molto burrascosi nei vasti spazi globali in cui si muovevano spie, corsari, esploratori e avventurieri.

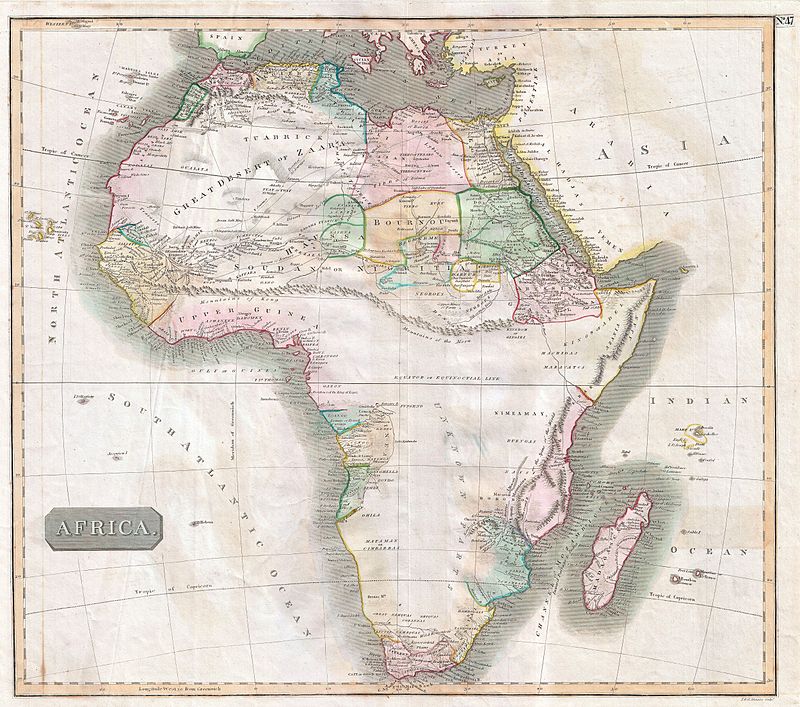

Ad ogni modo c’era un limite a quanto si poteva conseguire all’epoca. Le malattie, infatti, rimanevano una barriera insuperabile per qualsiasi europeo. In Africa, fino alla scoperta del chinino da parte del biologo armeno Leon Khoumnos nel 1838, ogni spedizione finì sempre in drammatici fallimenti.

Nel 1819 Napoleone autorizzò una missione esplorativa nel bacino del Kongo. In appena tre settimane, una volta che ebbero abbandonata la costa, 1.904 dei 2.200 soldati, ingegneri, cartografi e missionari bianchi morirono di febbre gialla, malaria o tifo. Fu una catastrofe per la Societas Africae Occidentalis, la compagnia privata romana creata prendendo a modello la East India Company britannica. Dopo un’ennesima spedizione fallita in egual modo nel 1822, la compagnia fallì. La catastrofe causò non poco imbarazzo a corte, anche perché l’imperatore stesso e ben due suoi fratelli, Giuseppe e Luciano, avevano investito privatamente ingenti somme al suo interno.

Il sovrano dovette personalmente curare la fusione della ormai defunta azienda con la Societas Indiae Imperialis, che si concentrò sulla colonizzazione di Ceylon e delle Molucche, subentrando alla VOC, la Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, la compagnia olandese che aveva amministrato l’isola fino alla recente conquista franco-romana.

Fu un’operazione costosissima, in cui spese molto del prestigio politico-militare accumulato negli anni precedenti. L’idea era quella di rimettere al loro posto i britannici e assimilare i precedenti coloni di etnia olandese. Ci vollero quasi sei anni, ma alla fine nel 1828 basi e porti commerciali e militari garantivano un’influenza romana su quei mari che non si era più vista da almeno due secoli, dai tempi di Basileios IV.

Nel frattempo l’Impero Romano cresceva e prosperava. Nel 1825, per assicurare la futura navigazione dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, che avrebbe ridotto grandemente i tempi di percorrenza delle merci dall’Estremo Oriente fino all’Europa, Napoleone ordinò una campagna per sottomettere l’Etiopia, l’Eritrea e la Somalia.

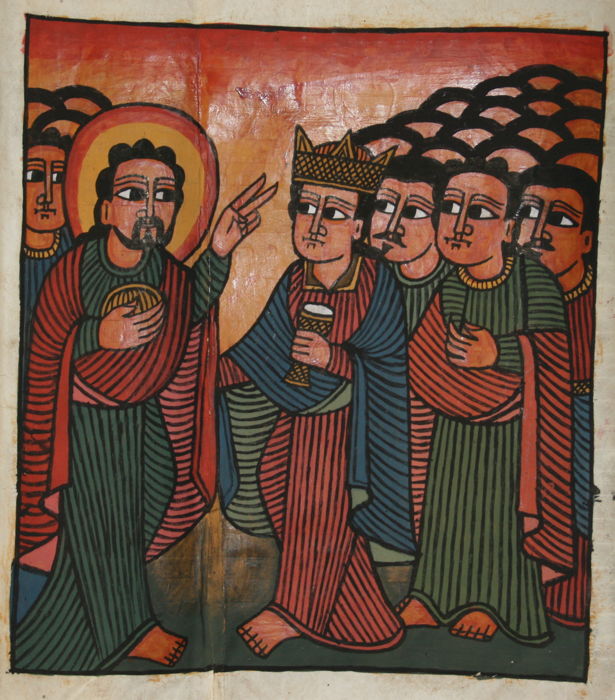

Queste terre erano in parte copte, in parte ebraiche e in parte musulmane. Erano state oggetto di una delle ultime opere di conquista romana prima dell’avvento di Napoleone, tra il 1779 e il 1785. Ora Manouel III, il nəgusä nägäst o Re dei Re d’Etiopia, si era dimenticato del sostegno imperiale ricevuto dalla sua famiglia quattro decenni prima e stava agendo come sovrano indipendente, espandendo il suo potere e portando scorrerie nello Yemen, che da alcuni anni era entrato nell’orbita d’influenza di Roma.

Il colmo fu raggiunto con il sacco dell’isola di Socotra, in cui ventisei commercianti romani e le loro famiglie furono resi come schiavi in seguito ad un’incursione di pirati somalo-eritrei. Non era chiara la netta responsabilità dell’imperatore di Axum, ma tanto bastò al sovrano di Roma per dichiarare guerra. I romani prima strinsero un accordo di libero passaggio con i signori della guerra islamici del Sudan, da sempre nemici dell’Etiopia. Poi invasero con due legioni, artiglieria, fanti di marina e truppe cammellate il territorio abissino.

La campagna vide una serie di rapidi successi che culminarono nella presa di Axum nei primi mesi del 1826. Manouel III venne deposto e al suo posto fu insediato il giovanissimo figlio Georgios I, di appena sette anni. Gli venne affiancato un consiglio di reggenza con sei ufficiali romani e sei ras locali filo-romani. L’Etiopia dovette cedere Massaua, Zeila e Mogadiscio in via esclusiva ai romani, che le trasformarono in solide basi navali e scali commerciali fortificati. D’abbrivo, per “tutelare la pace e la sicurezza dei mari”, come scrisse in un comunicato ufficiale Napoleone stesso, venne occupata anche l’isola di Socotra e imposto un protettorato al sultan di Zanzibar.

Quest’ultima mossa fu legata alla recente svolta politica di Napoleone. L’imperatore, infatti, in quegli anni stava diventando celebra per la sua lotta personale alla schiavitù. Nel mondo cristiano questa era sempre stata formalmente vietata, ma durante l’epoca coloniale questo commercio aveva conosciuto una vera e propria esplosione.

I romani ne avevano fatto poco uso, anche perché avevano puntato ad una lenta e pacifica assimilazione delle genti della Colombia. Nonostante questo atteggiamento equilibrato e tollerante, le malattie europee avevano nei secoli ridotto di molto la forza lavoro nei Caraibi e in Brasile. Complice la decadenza del controllo politico centrale nei rivolgimenti del XVII e XVIII secolo, i possidenti terrieri romani locali, figli dei primi colonizzatori, avevano iniziato a prelevare manodopera in Africa grazie al fiorente mercato degli schiavi che prosperava nella parte occidentale del grande continente.

Se i flussi furono relativamente moderati nelle colonie romane, visto che non erano autorizzati dalla legge, ben diverso approccio avevano avuto i francesi, gli olandesi e gli inglesi nei loro insediamenti. Nelle isole del grande golfo di Colombia e nelle piantagioni della parte meridionale del continente Nord Americano furono trasportati, secondo stime moderne, almeno 5 milioni di schiavi di colore tra il 1550 e il 1854. I romani trasportarono circa 250.000 individui nello stesso lasso di tempo, con un flusso che andava a singhiozzo a seconda dell’attenzione o della forza dei governatori locali, che di tanto in tanto riuscivano ad applicare effettivamente la legge.

Vi era anche una differenza sostanziale tra il fenomeno romano e quello della altre Nazioni europee. Le genti di colore nei territori romani non erano formalmente schiavi, perciò venivano inquadrati in una forma di lavoro coatto di natura decennale che poi, in automatico, si risolveva in piana libertà dopo aver pagato delle presunte “spese di viaggio”. Nelle colonie inglesi, francesi e olandesi, al contrario, questi erano schiavi nei confronti della legge, e come loro i loro figli e i figli dei loro figli.

Napoleone volle porre fine a tutto questo, dichiarando formalmente guerra al commercio degli esseri umani. Alcuni malignarono che il suo operato non fosse disinteressato, visto che così facendo andava ad indebolire le colonie britanniche e anche il suo vecchio alleato statunitense, che basava parte della sua economia sullo sfruttamento degli schiavi nelle piantagioni di tabacco e cotone.

Ad ogni modo la marina imperiale venne sguinzagliata per l’Atlantico, riducendo il fenomeno del 40% nel 1827, del 62% nel 1830 e infine del 77% poco prima della sua morte.

Correlata all’azione militare, l’imperatore fu il mecenate di una lunga schiera di pensatori, filosofi e giuristi che attaccarono con tesi scientifiche e proposte di normative internazionali quello che venne definito come: “Il più grave insulto dei nostri tempi al Genere Umano”. Forte di questo movimento di opinione, Napoleone poté far pressioni sulla Gran Bretagna, che abolì formalmente la schiavitù nelle sue colonie nel 1828 e nella pratica tra quella data e il 1833. Più difficile fu il rapporto con gli Stati Uniti, che quasi sfociò in guerra quando una fregata pesante imperiale, la Bellerophon,il 24 luglio del 1834 sequestrò al largo di Cuba una nave americana con oltre 250 schiavi a bordo.

Iniziò un frenetico scambio diplomatico e una concentrazione di navi da guerra che preoccupò non poco l’opinione pubblica internazionale per tutta l’estate. Alla fine si giunse ad un accordo grazie alla mediazione di Londra, con la rimessa in libertà dell’equipaggio e della nave, la liberazione degli schiavi che ebbero la possibilità di scegliere tra il tornare in Africa od ottenere la cittadinanza romana e rimanere a Cuba e il pagamento da parte di Roma di quello che i giornali dell’epoca definirono “Il prezzo della libertà”: 500 dollari a testa per gli uomini, 750 per le donne (che potevano procreare e quindi valevano di più) e infine 250 dollari per i bambini.

Napoleone, ormai anziano e malato del tumore allo stomaco che lo portò alla morte l’anno dopo, accettò quello che definì “L’infame accordo”, ma non volle firmare personalmente il trattato. L’onere fu preso in carico dal suo primo ministro, Ioannes Kapodistrias.

Fu l’ultimo atto importante del grande sovrano. Ben presto le sue condizioni di salute si aggravarono in seguito all’ennesimo viaggio in Egitto per sovrintendere alla costruzione del canale di Suez che, purtroppo, non ebbe mai modo di vedere completato. Scosso da terribili dolori, Napoleone si spense ad Alessandria il 21 Maggio del 1835. Aveva 65 anni.

Morì soddisfatto per tutto quello che aveva realizzato. La sua unica preoccupazione, che lo aveva assillato negli ultimi dieci anni di regno, era che il suo primogenito non fosse la persona più adatta a succedergli. Le sue previsioni furono purtroppo corrette. Mai Roma era stata più forte fino a quel momento. E mai più lo sarebbe stata in futuro.

Alberto Massaiu

Leave a reply