La donna correva nell’oscurità della notte. Le vie di Roma erano viscide e sporche, le intercapedini tra le pietre che un tempo erano l’orgoglio dei consoli dell’Urbe erano piene di erba e terra. La decadenza e l’abbandono infettavano il paesaggio, segno del tempo che stava cambiando. Le antiche usanze, gli ancestrali principi del mos maiorum erano alla fine, mentre una nuova era bussava alla porta. Proprio come aveva detto l’aruspice tre anni prima. Era l’anno 1147 dalla fondazione della città, forse erano troppi secoli, perfino per l’eterna e invitta capitale capitolina.

Tanti, troppi pensieri affollavano la mente di Giulia Flavia Aemilia, la giovane che si stava incespicando in quelle anguste vie del Portico di Ottavia. Vedeva davanti a sé, quasi fosse un monito, la statuaria grandezza del Teatro di Marcello, con le sue colonne sbeccate e le statue un tempo bianchissime e ora piene d’incrostazioni e licheni. Da anni non ospitava né giochi né spettacoli teatrali, banditi dall’intolleranza religiosa e dal bigottismo dell’Augusto Teodosio e del suo braccio destro, il vescovo Ambrogio.

Un moto di tristezza avvolse la ragazza, mentre una folata di vento risaliva nella via, intrufolandosi tra le vesti scure che si era messa per passare inosservata. Lei, di stirpe nobilissima, fiera e indipendente, che aveva dato natali a generali, senatori, magistrati, pontefici, servitori dello Stato fin dai tempi di Romolo, non era adusa a tali poveri stracci. La sua pelle vellutata e le sue chiome corvine venivano curate giornalmente da stuoli di servi, i migliori abiti e i più lussuosi ornamenti incorniciavano la sua decantata bellezza. Amante di Marco Decimo Vittorino, uno dei più influenti senatori di Roma, animatrice delle migliori feste, anfitriona di banchetti e competizioni artistiche, riconosciuta esponente del partito pagano, nessuno avrebbe mai messo in dubbio il suo potere.

Nessuno, tranne Ambrogio. Quel vegliardo fanatico che aveva costretto perfino quel pavido di Teodosio ad inginocchiarsi piangente al suo cospetto, chiedendo l’assoluzione per i peccati perpetrati contro gli abitanti di Tessalonica.

Peccati! Sbuffò lei. I tessalonicesi cristiani avevano dissacrato le erme e gli altari degli dei inneggiando al loro dio-falegname, avevano sputato sulle statue di Atena, Giove e Artemide. Infine, quando alcuni notabili cittadini avevano cercato di placarli, si erano lanciati su di loro, linciandoli senza pietà.

Come era suo dovere, Teodosio aveva inviato contro di loro i soldati, come era di consuetudine agire verso sudditi ribelli. I cristiani avevano lottato aspramente, portando ad una carneficina dove settemila di loro erano rimasti sul terreno. Qualche tempo dopo, quando l’Imperatore aveva fatto per recarsi a messa, era stato accolto sulla soglia dal vescovo di Milano, che gli aveva interdetto la comunione finché non avesse espiato i suoi crimini contro la gente di dio. Crimini? Il crimine era quello di lesa maestà, di aver turbato la quiete pubblica, di aver profanato luoghi di culto. Erano i cristiani che dovevano pagare.

Ma Teodosio si era piegato, aveva fatto penitenza. Un anno intero. Era il trionfo della Chiesa e il crollo di tutto quello che era stata l’autorità di Roma. I giochi olimpici banditi; i templi che non esponevano croci e non intonavano lodi al dio uno e trino venivano sbarrati o incendiati; perfino le accademie filosofiche in Grecia o in Egitto venivano minacciate di chiusura a causa di quella folata di oscurantismo.

E lei in tutto questo aveva una missione sacra. Strinse perciò l’oggetto che aveva tra le vesti di lana grezza e percorse i metri che la separavano dal cuore della città. Alcuni membri delle auxilia palatina stazionavano davanti alla scalinata che portava al tempio di Giove Capitolino. Le lunghe lance, le corazze finemente cesellate, i grandi scudi di legno bordati di ferro, gli facevano apparire da lontano come dei veri soldati romani, un ricordo delle antiche virtù belliche dei latini.

Ma avvicinandosi si sarebbero scorte le lunghe trecce, la barba folta e ispida, gli occhi azzurri. Germani e goti, franchi o sarmati. Erano loro che componevano buona parte delle truppe imperiali. A parte i loro ufficiali, pochi di loro comprendevano il latino, ancora di meno sapevano parlarlo. Quanto erano scesi in basso coloro che un tempo avevano dominato il mondo, costretti a servirsi di guardie reclutate tra coloro che un tempo fornivano gladiatori per il circo o schiavi per i campi e le miniere.

Perfino in disciplina difettavano. I due infatti stavano allegramente tracannando vino schietto da un grosso otre, ridendo e non badando al loro dovere. Gli dei erano con lei, per fortuna. I barbari erano già belli che ubriachi e lei ebbe buon gioco a superarli.

Marciò spedita nelle strade silenti. A Roma vigevano regole severe sul coprifuoco, soprattutto ora che si sentivano voci di rivolta provenienti da nord. La penisola e l’occidente avevano ancora moltissimi seguaci delle antiche divinità, servitori d culti che risalivano all’alba dei tempi. Culti misterici o naturali, perfino gli dei celtici e germanici o del profondo nord erano più aperti e tolleranti rispetto alla superbia cristiana. E ora tutti loro, militari e burocrati, contadini e sacerdoti, mercanti e artigiani, avevano deciso che la libertà di culto stabilita da Costantino Magno quasi un secolo prima valeva per tutti. Il magister militum Flavio Arbogaste, comandante in capo delle forze d’Occidente, aveva preso il potere dopo la morte dell’imbelle Valentiniano II, collega per l’Italia, le Gallie, l’Iberia e la Britannia dell’augusto Teodosio, che si era trasferito a Costantinopoli.

Questi, per quanto di origine franca, aveva sposato il volere del Senato e aveva proclamato di voler difendere la religione pagana contro i soprusi di Teodosio. Le voci dicevano che, non trovando un accordo, Arbogaste aveva innalzato Flavio Eugenio alla porpora, proclamandolo Augusto d’Occidente al posto di Valentiniano.

Ma ogni cosa sarebbe stata vana se lei non avesse adempiuto al suo compito. Salvare l’anima della città, l’unica cosa che la teneva in vita da tempo immemore. Aveva finalmente superato il Foro di Cesare e si apprestava ad entrare nell’antico Foro Repubblicano, dove sorgeva il Senato, il Tempio di Saturno, gli imponenti Rostri e il Tempio delle Vestali.

Fu davanti alla porta di quest’ultimo edificio che lei bussò, con uno schema precedentemente pattuito, in modo da far sapere che era lei. Ed era sola.

– Domina? – fece una voce da dietro il legno spesso, rinforzato di ferro e decorato con sei umboni di bronzo dorato.

– Sono io, sorella. Apri, non manca troppo al sorgere del sole e il nostro tempo fugge via rapido –

Con un paio di rumori secchi l’uscio venne aperto, giusto il tanto da far passare l’agile figura di Giulia, che sgattaiolò all’interno della casa delle sacerdotesse della dea Vesta. Ad accoglierla erano presenti quattro donne e tre bambine, le future sacerdotesse che avrebbero sostituito le anziane, una volta morte oppure passati i trent’anni di servizio.

La migliore tra tutte, la gran sacerdotessa in persona, la accolse stringendola tra le braccia come una vecchia amica.

– Celia – la salutò la patrizia con trasporto, mentre il suo fardello veniva affidato ad una giovane fanciulla.

– Giulia – disse Celia Concordia – Siamo liete della tua venuta. Hai portato con te il Sacro Palladio? –

– Si, Celia. L’ho sottratto a Siricio, il Vescovo di Roma, che l’aveva fatto prelevare dal Tempio di Giove Capitolino per distruggerlo pubblicamente –

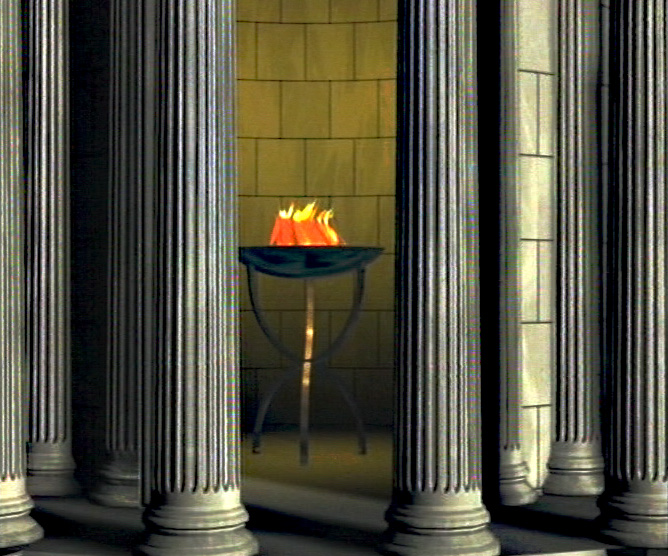

– E il prossimo passo sarebbe stato lo spegnimento del fuoco eterno di Vesta… – commentò mestamente la sacerdotessa – Perché i cristiani non possono accettare di vivere in pace con noi? Non abbiamo entrambi la comune volontà di ricercare la verità nel grande mistero del mondo? Osserviamo gli stessi astri, ci è comune il cielo, ci circonda il medesimo universo: cosa importa se ciascuno cerca la verità a suo modo? Non ci può essere una sola strada per raggiungere un mistero così grande –

– Tu sei troppo buona, Celia. Non c’è modo di far ragionare quei fanatici. Non c’è raziocinio in loro, solo cieca superstizione, sacro furore e odio per tutto quello che è diverso. Due anni fa hanno distrutto il Serapeo e la biblioteca ad Alessandria, ricordi? Hanno fatto togliere l’Ara della Vittoria dal Senato stesso, come sfregio al nostro credo. Che diritto avevano di fare tutto questo? Nessuno! Ma ne avevano la forza. E sarà solo con la forza che noi prevarremo –

– Ho sentito che le forze di Eugenio e Arbogaste hanno marciato sui valichi alpini, dove contano di bloccare l’armata di Teodosio –

– Saranno le armi a decidere il destino della nostra religione, anche a costo di separare l’Impero in due parti. Costantinopoli non è la nuova Roma, ma la sua antitesi. Se non sarà garantita tolleranza e libertà come sancito dall’Augusto Costantino ottant’anni fa, allora noi cacceremo i cristiani in oriente, restaurando in toto i nostri culti ancestrali –

– Questo è impossibile, mia cara amica – fece Cecilia Concordia, scuotendo mestamente il capo – Il Cristianesimo fa proseliti tra i deboli della società, che sono tanti. Promette loro un qualcosa che nessun altro credo garantisce loro, ovvero una vita beata dopo la morte. Una consolazione eterna per una vita passata nella sofferenza. Questo è un qualcosa che né Vesta, né Giove, né Iside o Mithra promettono loro. Noi possiamo solo sperare di convivere con i cristiani, ma invertire la tendenza è solo un sogno –

Un vento freddo entrò nella stanza, accompagnando le parole della sacerdotessa. S’insinuò sotto le vesti di Giulia, facendola rabbrividire. Un presagio degli dei?

– Domina Cecilia ha ragione – fece una voce – Niente e nessuno potrà fermare l’avanzata di Cristo e del suo sacro verbo –

– Cosa?!? – esclamarono le due donne, voltandosi di scatto.

Un uomo anziano, dritto e secco come un fusto d’albero, si stagliava sulla soglia spalancata della casa delle Vestali. Era avvolto in paramenti bianchi e blu, su cui spiccava il monogramma Chi-Ro. Sul capo portava una tiara alta, tempestata di pietre preziose, dello stesso colore delle vesti e dei guanti, mentre sulla mano destra impugnava un pastorale d’argento decorato a sbalzo.

– Ambrogio! – sibilò Giulia, come se avesse visto un serpente velenoso – Come osi entrare in questo luogo sacro? –

– Questo luogo non è sacro. È pieno di streghe adoratrici del fuoco e di falsi idoli. Io giungo come Mosè tra gli israeliti, pronto a distruggere il vitello d’oro che questi adoravano –

A queste ultime parole quattro soldati entrarono nell’anticamera, tutti loro portavano corazze dorate e scudi con il monogramma cristiano. Erano membri della guardia personale di Teodosio.

– L’usurpatore Eugenio è stato sconfitto pochi giorni fa e ora la sua testa adorna una picca davanti alla tenda del solo e unico imperatore. Le armate pagane sono state spazzate via dalla furia del Signore degli Eserciti e per voi idolatri non rimane che lasciare il passo alla sua gloria –

Giulia e Cecilia erano scioccate. Quelle notizie erano quanto di peggio si potesse immaginare e la loro espressione fece salire una risata cattiva nel Vescovo di Milano. Fece un cenno alle guardia che aveva condotto con sé.

– Imprigionatele tutte, distruggete gli altari e gli idoli, spegnete il fuoco maledetto –

– No! – esclamò la sacerdotessa, che si mise ad ostacolare i sei uomini, seguita a ruota dalle sue compagne e allieve – Fuggi Giulia! Prendi con te il Palladio e le braci, fai che il nostro sacrificio non sia vano e che lo spirito di Roma non diparta da questo luogo! –

La giovane patrizia scattò subito, sfruttando il caos generato dall’attacco delle Vestali, che a mani nude cercavano di mordere o cavare gli occhi ai soldati, come fossero delle Erinni uscite dall’Ade stesso. Ambrogio si sgolava, ma la sua età e i pesanti paramenti non gli permettevano di agire speditamente, perciò Giulia prese il Palladio e si recò lesta nella parte più interna del tempio, dove ardeva da millenni il fuoco sacro.

Ai lati del grande tripode di bronzo stavano dei piccoli recipienti dello stesso metallo, che servivano a portare alcune braci nei focolari delle case, degli edifici pubblici e dei templi una volta l’anno, quando si rinnovava il fuoco della vita. Ne riempì uno con l’aiuto di una lunga pinza di ferro e scappò rapida verso l’uscita, mentre dietro di sé sentiva sempre più flebile il rumore dell’impari lotta che andava spegnendosi.

In un attimo fu in strada, all’aria aperta, trafelata e senza un’idea precisa di dove andare. Numerose fiaccole erano state accese per la Via Sacra e sembrava che molti uomini stessero urlando, come se un esercito invasore fosse arrivato in città. Che fossero le avanguardie a cavallo di Teodosio?

Si guardò dietro e vide Ambrosio e due guardie uscire fuori. Erano a pochi metri da lei e sapeva bene che non li avrebbe mai distaccati a sufficienza. Cercò un edificio dove rifugiarsi e il suo sguardo cadde sul più vicino, il tempio di Antonino e Faustina, che da poco era stato convertito, ironia della sorte, in una cappella cristiana. Il superbo marmo cipollino, proveniente dall’isola Eubea, era stato in parte nascosto dalle strutture lignee con dipinte le immagini di preti, vescovi e martiri, mentre al centro svettava un’icona di Cristo, con una barba in stile greco, rivestito di abiti degni di un imperatore romano.

Le guardie erano ormai poco lontane e vie di fuga non ce n’erano. Guardò la piazza davanti a lei e vide un uomo che accorreva. Era Quinto Aurelio Simmaco, un influente senatore del partito pagano. Forse gli dei, nella loro benevolenza, non le avevano voltato del tutto le spalle. Gli lanciò uno sguardo fiero e ammonitore e lui capì all’istante, fermandosi abbastanza lontano da non farsi notare dagli uomini di Ambrogio.

A questo punto la giovane prese le lanterne piene di olio e incensi profumati che illuminavano l’altare e le riversò sul legno, inumidendo le decorazioni con un denso liquido odoroso. Depose davanti al Cristo il Palladio e gettò sopra il tutto le braci del tempio di Vesta. Un fuoco potente avvolse subito tutto l’ambiente, scoppiettando di rosso furore. I visi delle incisioni lignee parvero accartocciarsi su se stessi, mentre il caldo color marron del legno si faceva nero come la notte più oscura.

Solo il bronzo dorato del Palladio parve illuminarsi maggiormente, come se festeggiasse una sua personale vittoria contro i suoi più deboli rivali, mentre Giulia usciva al di fuori del tempio, come una divinità vendicatrice. Ambrogio stava urlando qualcosa, ma lei non lo sentì. Non avvertì neanche il colpo di lancia mortale che le venne vibrato contro da un soldato, dritto nell’addome. Ma le sue parole, come un’antica profetessa, le sentirono tutti:

“Io, Giulia Flavia, della stirpe Emilia, patrizia e cittadina di Roma, fedele servitrice della volontà degli dei appartenuti ai nostri padri, maledico tutti coloro che hanno tentato di uccidere lo spirito dell’Urbe. La stirpe di Teodosio sarà debole e imbelle e non durerà più di due generazioni. Ambrogio non vivrà più di cinque anni ad oggi e il generale Stilicone, membro della corte palatina, perirà tradito dal suo stesso sovrano. La città stessa di Roma, che non si è saputa opporre ai nemici delle sue tradizioni, verrà punita con tre saccheggi, che subirà nel volgere di un secolo, perdendo quella potestà sul mondo che per tanto tempo ha detenuto. Sul trono dei Cesari sederà un Vescovo, ma per i secoli a venire silenti custodi baderanno alle antiche reliquie del tempo passato, finché il mondo non sarà di nuovo pronto per il sorgere di una nuova Roma, mondata e purificata, pronta a riprendere il suo ruolo di faro di civiltà e giustizia”

Detto questo, la giovane spirò. Tutta la cappella arse per alcune ore, allontanando con un calore di una potenza innaturale ogni persona che tentò di avvicinarsi. L’indomani, poco prima dell’alba, un gruppetto di uomini sgattaiolò tra i resti carbonizzati, fino all’interno del tempio. Con panni umidi presero il Sacro Palladio, miracolosamente intatto, e misero dentro un cesto di metallo delle braci che non si erano ancora spente. Erano tutti incappucciati, ma un occhio attento avrebbe intravisto il rosso porpora del rango senatorio che usciva fuori dalle vesti scure che avevano indossato per non farsi individuare dalle guardie lasciate in zona da Ambrogio.

Alcuni giorni dopo, con una solenne entrata trionfale, Teodosio faceva chiudere gli ultimi templi pagani, spegnere il fuoco di Vesta, abbattere le erme e le statue della dea Rea, della dea Vittoria, della dea Roma, che vennero sostituite con le nuovi effigi del Cristo trionfante. Nel frattempo, in un antico mitreo, dodici senatori capeggiati da Quinto Aurelio Simmaco collocavano il Palladio assieme a tutto quello che di più sacro erano riusciti a salvare davanti ad un grande tripode di bronzo con sei serpenti dorati, dove, intonando parole arcaiche in un latino che solo pochissimi potevano ormai comprendere, fecero largo ad una giovinetta di dieci anni, che tremava dall’emozione e dall’umidità sotto la sua sottile tunica candida.

Incoraggiata da tutti loro e conscia della solennità del momento, raddrizzò la schiena e portò fino al tripode un contenitore metallico, reso rovente dalle braci. Lo aprì con movimenti lenti, senza lamentarsi del calore, per riversare il suo contenuto dentro il contenitore, che subito si incendiò.

Vesta aveva di nuovo il suo fuoco. E la sua prima, nuova, sacerdotessa. Attraverso di lei lo spirito di Roma, anche se confinato in segreto, non sarebbe mai scomparso. Fino al momento in cui non sarebbe stato pronto ad uscire di nuovo, nella luce.

Alberto Massaiu

2 Comments

Grazie

Prego, è un piacere