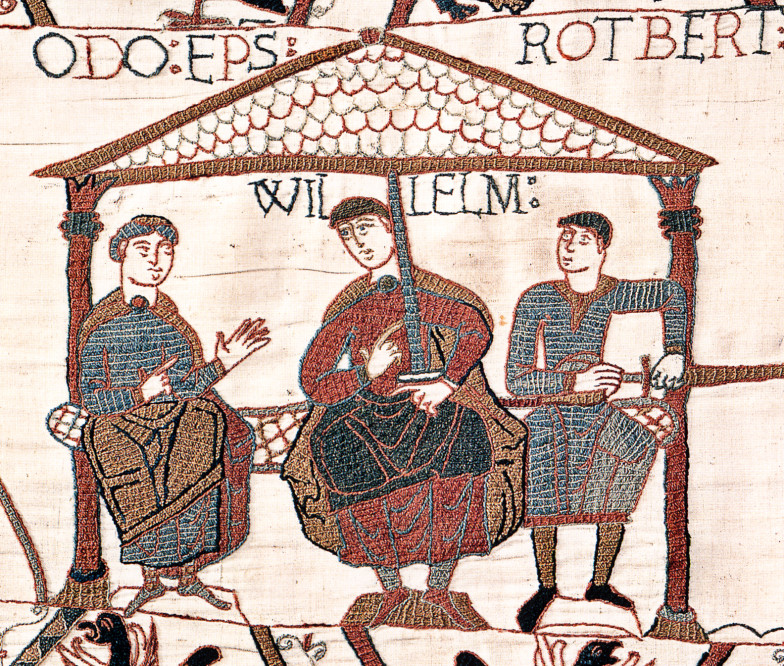

Le peculiarità del common law inglese si possono ricondurre a tutta una serie di fattori che si andarono a realizzare nei due secoli successivi alla conquista normanna della terra degli angli, avvenuta in seguito alla battaglia di Hastings del 1066. William il Conquistatore, duca di Normandia, si trovò a capo di un paese dove i suoi seguaci erano un’esigua minoranza etnica rispetto alla popolazione anglosassone.

Per quanto inglesi e normanni avessero in comune un’ancestrale origine nordica, i due popoli avevano avuto un passato ben diverso. I primi si erano stabiliti nelle isole britanniche in seguito al vuoto di potere creatosi dopo l’abbandono della provincia da parte dell’Impero romano agli inizi del V secolo. Questi avevano mantenuto la loro lingua e le loro tradizioni germaniche – con l’unica eccezione della conversione al cristianesimo – e avevano combattuto duramente per rintuzzare le incursioni e le scorrerie vichinghe tra l’VIII e il X secolo.

I secondi, invece, avevano abbandonato la Scandinavia solo di recente. All’inizio agirono come predoni vichinghi, ma ben presto sorsero alcune figure che decisero di stabilizzarsi in alcuni dei territori conquistati, dove fondarono potenti Stati come il ducato di Normandia o il regno di Sicilia. Dopo un secolo di permanenza in terra francese questi ultimi si erano notevolmente inciviliti, grazie al contatto con la superiore civiltà gallica e franca di cui adottarono la lingua e le tradizioni feudali, che svilupparono poi in maniera moderna e originale nel nuovo regno inglese.

Il primo tassello fondamentale per la nascita del sistema di Corti inglese è proprio la struttura statuale creata dai primi sovrani normanni. William e i suoi successori si trovarono alle prese con una popolazione e una nobiltà indigena ostili, che, soprattutto nei primi anni, fecero scoppiare diverse rivolte “nazionaliste” in varie parti del regno.

In conseguenza di ciò, in seguito ad ogni violenta repressione dell’esercito regio, tutte le terre appartenenti alla vecchia aristocrazia vennero confiscate ed entrarono nel patrimonio reale. Questo processo assunse proporzioni immense, facendo del monarca (già titolare per diritto di conquista, sia delle antiche proprietà regie, sia di quelle della potente famiglia di Harold Godwinson, ultimo re anglosassone) il più grande possidente terriero di tutto il regno.

La conseguenza di questa operazione fu la successiva ripartizione di queste terre tra i più fedeli uomini del suo seguito, ovvero i nobili di stirpe normanna e i cavalieri che lo avevano accompagnato nelle sue campagne militari sul suolo britannico. Ad ogni buon conto, William era ben conscio dei problemi che il sistema feudale comportava a lungo termine, avendone avuto una larga conoscenza durante gli anni di governo in Normandia e conoscendo le difficoltà nelle quali navigava il sovrano di Francia quando doveva imporsi sui suoi potenti feudatari.

Nel continente, difatti, il feudalesimo di matrice germanica e franca si era evoluto (o meglio dire degenerato) da un sistema di tenute volte al mantenimento della nobiltà e di contingenti militari che avrebbero dovuto rispondere direttamente al sovrano, ad un sistema decentrato dove il vassallo agiva in una quasi totale autonomia, amministrando giustizia, esigendo gabelle per se stesso e creando dei vassalli inferiori che rispondevano a lui prima che al monarca.

Tutto questo era dovuto alla naturale evoluzione del feudalesimo, una conseguenza fisiologica che venne affrontata di petto da William e dai suoi immediati successori, che fecero di tutto per esautorare le tendenze centrifughe dell’aristocrazia, mantenendo il sistema feudale allo stadio di sistema di tenute terriere, non permettendogli di evolvere in un sistema di governo locale alternativo o confliggente con quello centrale di Londra.

William distribuì le terre confiscate a circa 1.500 normanni – che componevano il nucleo più fidato del suo seguito – successivamente ad un giuramento di fedeltà che permetteva loro, dietro la prestazione di determinati servigi (per lo più di natura militare) e il pagamento di una tassa, di poter direttamente utilizzare i fondi loro assegnati oppure di affidarli a persone di fiducia a loro sottoposte. In più il monarca divise questi feudi in maniera tale che fossero piccoli in prossimità della capitale e nelle regioni più pacifiche e ricche, mentre ne istituì di più grandi ai confini, nelle aree turbolente e meno floride. In tal modo non permise l’affermarsi di grandi e potenti feudatari che potessero un giorno cospirare e o ribellarsi alla Corona.

Da questa impostazione, ferreamente mantenuta dai suoi successori nei primi secoli di formazione statuale del Regno, derivò che i titoli immobiliari feudali dovessero essere tutti ricondotti, senza alcuna eccezione, direttamente o indirettamente al monarca. Questo sistema poneva le basi per uno Stato fortemente accentrato, una piramide con al vertice il re che avrebbe gestito il regno mediante una macchina amministrativa incentrata sulla Corte con sede nella capitale.

Il mantenimento dell’equilibrio tra feudi e il sovrano rimase sempre una priorità per la monarchia, venendo rimarcato di volta in volta da statuti regi – come il Quia Emptores del 1290, che proibiva ogni sub-infeudamento – oltre che dalla redazione di registri dove venivano di volta in volta inserite tutte le proprietà terriere del regno, con indicati i rispettivi titolari. Il più famoso di questi documenti fu il Domesday, dove erano registrati i 15.000 possedimenti (manors) e i 200.000 focolari esistenti allora nel paese.

Se l’accentramento del potere regio e il peculiare sistema feudale sono il primo tassello fondamentale per la nascita del common law, il secondo è una diretta conseguenza del primo: la nascita di una serie di corti centrali, con sede a Westminster, che nell’arco di un paio di secoli esautorarono completamente le corti locali che avevano amministrato la giustizia in epoca anglosassone, spostando anche questa attività dalla periferia al cuore del potere: Londra.

La prima conseguenza della politica accentratrice dei primi sovrani inglesi fu la concentrazione di una serie di attività amministrative, di governo e giudiziarie all’interno della Corte che gravitava intorno al re. La Curia Regis, composta da questi e dai suoi più stretti consiglieri, sia laici che ecclesiastici, tendeva proprio a gestire tutta una serie di materie fondamentali per la gestione del paese.

In principio vi era una corte feudale che agiva come diretta emanazione del potere e dell’autorità del monarca, ma nell’arco di un secolo iniziarono a crearsi, al suo interno, una serie di organi dotati di un certo grado di specializzazione in determinate materie specifiche. La prima di queste, vista l’importanza del settore in cui esercitava la sua giurisdizione, era la Tesoreria del Re.

La Scaccarium Regis (in inglese, Exchequer, il cui nome deriva da un panno di stoffa a scacchi che veniva posato sul banco, in maniera tale da aiutare nella conta delle monete durante l’operazione di registro dei tributi), fu per un certo periodo un mero organo della Curia Regis, per poi diventare sempre più indipendente tra il XII e il XIII secolo. Il suo compito principale fu quello di operare nel ramo del sistema tributario e fu quasi una naturale conseguenza che, nel tempo, divenne anche un organo giurisdizionale in tale materia.

Visto che, come risulta da documenti dell’epoca come il Domesday, i maggiori contribuenti erano i grandi e piccoli feudatari, le controversie che erano ad essa sottoposte erano tutte relative a questioni sorte tra privati in relazione alle loro grandi tenute fondiarie.

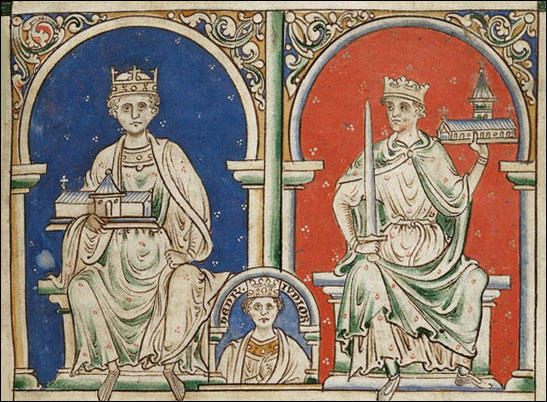

Con il crescere dell’economia e lo sviluppo dello Stato, si rese sempre più necessario un altro organo giurisdizionale, che potesse dirimere le liti sorte tra i privati ma irrilevanti per l’ordine pubblico. Queste controversie, in aumento fin dall’epoca di Henry II Plantagenet, erano in principio trattate da una sezione speciale della Curia Regis formata da due ecclesiastici e tre laici, ma, come avvenne con l’Exchequer, ben presto fu necessario istituire un organo separato con una dignità propria.

Nacque così la Court of Common Pleas, ovvero la Corte delle udienze comuni. Dal 1234 le sue decisioni inizieranno ad essere repertoriate in via autonoma e dal 1272 il re decise di nominare, a capo della Corte, un Chief Justice of the Common Pleas. Se in principio la scelta regia si era indirizzata su figure aristocratiche o ecclesiastiche di provata fedeltà, ma senza una vera e preparazione giuridica, ben presto sia il Chief Justice, sia i suoi collaboratori, saranno reclutati obbligatoriamente tra i servientes ad legem (in inglese, serjeants at law), la corporazione di giuristi che pian piano andò a crearsi a Londra e dalla quale si svilupperà il peculiare sistema gestionale del common law.

La Court of Common Pleas sarà, tra le future tre Corti di Westminster, la più importante. Operando nella gran parte della materia civilistica e composta dai migliori esperti di diritto dell’epoca, fornirà le linee guida per lo sviluppo di quel diritto comune che soppianterà quello che veniva amministrato dalle Hundred o Country Courts, dai tribunali nobiliari, ecclesiastici, municipali e commerciali.

La King’s Bench, la Corte del Banco del Re, operava infine in un settore specifico e molto importante all’epoca. Il sovrano infatti aveva un indubbio interesse, oltre che un vero e proprio dovere, di garantire la pace e la sicurezza all’interno dei suoi domini. La King’s Bench si occupava di tutte quelle questioni che andavano a turbare l’ordine pubblico o nelle quali era implicata la violenza, ovvero “Contra pacem Domini Regis, coronam et dignitatem suam”.

Il nome deriva dal fatto che in principio, in ambito di diritto penale, era comune che fosse il sovrano stesso a presiedere la seduta. La King’s Bench seguiva il re dovunque andasse, in maniera tale da poter amministrare giustizia in ogni angolo del regno che questi visitava, ma con il passare del tempo agì in maniera sempre più indipendente, fino ad esautorare completamente la figura del monarca dalla procedura.

La creazione di stabili Corti regie aveva portato, come naturale conseguenza, alla nascita di una nuova classe di professionisti del diritto. I giudici e gli avvocati che gestivano le cause erano tutti esperti in questioni giuridiche, formati dalla pratica in aula e riuniti in corporazioni sempre più potenti che, oltre a dare loro una preparazione di livello superiore, creava uno spirito di corpo e una forma mentis comune che garantiva loro un’aura di autorità, sicurezza e certezza che generava fiducia nelle persone che si recavano a Londra in cerca di giustizia. In più le Corti regie avevano un’organizzazione e una struttura stabile, fissa e finanziata dal sovrano. Questo permetteva una gestione delle cause più rapida ed efficiente, oltre che garantire documenti e decisioni di provata qualità.

Infine le modalità di giudizio, i mezzi di prova, una coerente razionalità dovuta allo studio delle cause e decisioni precedenti da parte degli operatori delle corti garantiva contro l’arbitrarietà e gli abusi del potere (prassi comune, al contrario, nei tribunali nobiliari).

Soltanto le Corti regie, in effetti, avevano i mezzi per garantire la comparizione dei testimoni e per far eseguire le proprie decisioni. Solo il Re, d’altra parte, insieme alla Chiesa, poteva obbligare i suoi sudditi a prestare giuramento. In tal modo le Corti hanno potuto, nel tempo, creare una vera e propria procedura standard, oltre che sottoporre la decisione delle liti ad una giuria, mentre i tribunali locali rimanevano ancorati a mezzi probatori arcaici come l’ordalia.

Tutti questi fattori permisero, con il tempo, l’affermarsi sempre più forte nella coscienza stessa della gente della convinzione che la giustizia amministrata a Westminster fosse la migliore, e perciò, nonostante i suoi alti costi, quella da preferire alle Corti locali.

Questa evoluzione in senso “legalistico” del mondo anglo-normanno fu la base su cui si fondarono le rivendicazioni degli aristocratici durante le rivolte baronali dell’epoca di John il “Senza Terra”, che porteranno alla Magna Charta Libertatum. Da allora, il mondo occidentale inizierà un percorso che lo porterà fino alle rivoluzioni e ai cambiamenti dell’Epoca Moderna e Contemporanea.

Alberto Massaiu

Leave a reply