Il rennu de Arbaree fu il più longevo Stato sovrano della Sardegna di cui abbiamo memoria storica, in quanto esercitò la sua autorità per quasi cinque secoli attraverso generazioni di judikes o giudici.

Il termine derivava dalla traduzione letterale latina iudex del termine amministrativo greco archon, che identificava il massimo magistrato pubblico che amministrava l’isola in vece dell’imperatore di Costantinopoli fin dal VI secolo, quando la Sardegna era stata riconquistata dall’Impero Romano ai vandali.

Quindi lo iudex o judike assunse pin piano la connotazione di un vero e proprio sovrano, all’interno di sistema statuale che, unico in Europa – dove si sviluppò il feudalesimo, che in Sardegna giunse solo in epoca molto tarda – si rifaceva al sistema accentrato e burocratico tipico della tarda romanità piuttosto che a quello elaborato e diffuso nel continente dai franchi di Carolus Magnus.

La fine del dominio romano in Sardegna giunse con le invasioni arabe, che tagliarono fuori l’isola dai collegamenti con Costantinopoli, specialmente dopo la conquista musulmana dell’exarchaton d’Africa e la loro occupazione della Sicilia.

Da quel momento gli archontes di Calari, forse per difendere meglio il loro territorio dalle incursioni musulmane, assegnarono ampi poteri ad altri notabili ai quattro angoli dell’isola, che in breve presero lo stesso titolo, latinizzato in iudex e poi reso nel sardo judike. Da qui nacquero i quattro giudicati di Torres, Gallura e Arborea, che si aggiunsero a quello di Calari, ovvero quello che rimaneva del vecchio centro di potere greco-romano.

Tornando all’Arborea, questo regno rimase ben più di due secoli e mezzo immutato nei suoi confini, fino al collasso degli altri giudicati durante la profonda crisi politica del XIII secolo, che vide estinguersi de facto tutti gli altri a causa di problemi dinastici e delle ingerenze delle due superpotenze tirreniche Pisa e Genova.

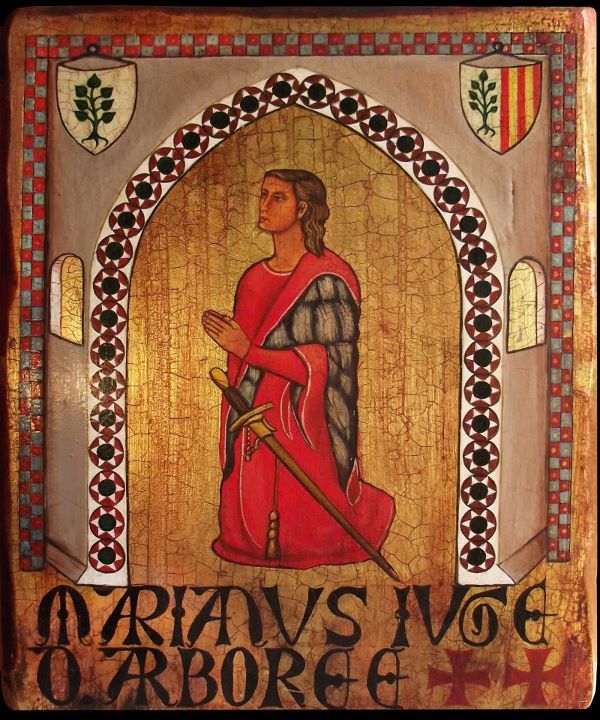

Le casate di regnanti a noi conosciute sono i Lacon Gunale, Lacon Zori e Lacon Serra, per poi passare ai Serra Bas, Doria Bas e infine Narbona Bas. Le ultime tre dinastie, specialmente la Serra Bas, ricoprirono un ruolo di grande rilievo nella storia sarda e la prima tra loro fu quella che si impegnò maggiormente nell’obiettivo di unificare tutta l’isola sotto il proprio scettro, cacciando pisani e catalano-aragonesi in una serie di guerre che terminarono solo nel 1420.

Il territorio arborense, come quello degli altri giudicati, era diviso in curadorias, suddivisioni amministrative per la gestione giuridica, fiscale e della sicurezza del giudicato attraverso la figura del majore de curadoria, investito direttamente dal judike, a cui rispondeva personalmente. Ogni curadoria aveva giurisdizione su un certo numero di villaggi o biddas, gestite a loro volta da un majore de bidda scelto dal suo diretto superiore.

Questo sistema amministrativo molto sofisticato e totalmente alieno a quello feudale permetteva un sistema accentrato e decentrato allo stesso tempo, evitando quello spezzettamento in feudi familiari e dinastici che fu la rovina dell’impero carolingio e ottoniano.

Le curadorias arborensi furono 14 per la maggior parte della storia del regno: Barbagia di Austis, Barbagia di Belvì, Barbagia di Ollolai, Barigadu, Bonorzuli, Campidano Maggiore, Campidano di Milis, Campidano di Simaxis, Guilcer, Mandrolisai, Marmilla, Montis, Usellus e infine Valenza, per un totale di 5.500 km².

Ebbe tre capitali ufficiali, l’antica città di Tharros, che venne abbandonata formalmente alla fine dell’XI secolo, quella più longeva e famosa di Oristano, che perdurò fino alla caduta in mano aragonesi nel 1410, e infine Sassari, negli ultimi dieci anni di indipendenza, fino al 1420.

Va specificato, però, che il termine capitale è un po’ fuorviante, in quanto la corte era di solito itinerante e si spostava di curadoria in curadoria, per sorvegliare l’operato dei majorales. Forse solo nel tardo periodo arborense, quello delle gloriose e sanguinose guerre contro i catalano-aragonesi, Oristano assunse un ruolo centrale di rilievo come centro del potere sovrano di Mariano IV Bas Serra.

Ad ogni modo l’Arborea fu il rennu che sempre coltivò l’ambizione di unificare l’isola. Il primo tra tutti fu Barisone I, che nel XII secolo vantava legami con tutte le altre famiglie giudicali e continentali, tra cui genovesi e catalane. Durante l’ennesima guerra che oppose Pisa a Genova, entrambe con interessi contrapposti sull’isola, questi invase Calari nel 1163, venendo poi respinto dalla coalizione filo-pisana di Calari e Torres.

Non pago di questo tentativo, l’ambizioso judike acquistò per 4.000 marchi d’argento l’investitura di Rex Sardiniae all’imperatore Friedrich Barbarossa, venendo solennemente incoronato da questi nella cattedrale di San Siro, a Pavia, il 10 agosto 1164. Con questo titolo, per altro solo nominale, puntava ad unificare l’isola sotto il suo scettro, attraverso il sostegno dei ghibellini italiani. Il suo progetto fu vanificato dai banchieri genovesi che, accortisi che non poteva ripagare i debiti contratti per il suo titolo, lo trattennero in ostaggio a Genova per ben 7 anni.

Ritornato in Sardegna solo nel 1172, mise in atto un ultimo tentativo di prendere Calari ma venne ancora una volta respinto, finendo i suoi giorni totalmente disilluso nel 1185.

Nel 1257, invece, l’Arborea partecipò alla guerra congiunta con Pisa e gli altri tre giudicati filo-pisani di Torres e Gallura contro quello di Calari, che si era schierato con Genova. Dopo più di un anno di conflitto, la roccaforte di Santa Igia, la più importante del rennu meridionale, venne espugnata e rasa al suolo, estinguendo de facto il giudicato, che venne spartito tra i vincitori. Oristano si aggiudicò le curadorias di Gippi, Nuraminis, Trexenta, Marmilla inferiore, Dolia, Gerrei e Barbagia di Seulo, diventando l’entità statuale più solida dell’isola.

Subito dopo iniziarono le guerre a nord contro i Doria – famiglia genovese trapiantata in Sardegna – per aggiudicarsi le spoglie del giudicato di Torres, annientato da una totale crisi dinastica dovuta alla morte della judikissa Adelasia e alla prigionia del marito Enzo di Hohenstaufen, figlio dello stupor mundi Federico II di Sicilia e Sacro Romano Imperatore.

Questi conflitti videro protagonista Mariano II Bas Serra, che tra il 1270 e il 1297 si annetté buona parte dei territori meridionali del rennu di Torres e la ricca regione mineraria e argentifera del Cixerri, che strappò alla fazione di Ugolino della Gherardesca, caduto in disgrazia nella nativa città di Pisa.

Fu in quell’anno che accadde un fatto di primo piano che muterà per sempre il destino dell’isola. Per motivi di equilibri europei tra la Francia e l’Aragona, in lotta per il possesso di Napoli e della Sicilia durante le Guerre del Vespro (1282-1302), il papa Bonifacio VIII tentò di appianare le divergenze offrendo al sovrano di Aragona Jaume II il titolo di Rex Sardinae et Corsicae.

Per resistere a questa temibile prospettiva d’invasione il figlio di Mariano II, Chiano, decise di stringere ancora di più i rapporti con Pisa, che in cambio ottenne la cessione delle conquiste meridionali di Calari e delle miniere del Cixerri. Quest’atto fu visto come un tradimento dal popolo arborense, che insorse secondo la consuetudine del diritto alla rivolta quando veniva infranto il bannus consensus, che lo giustiziò crudelmente.

Dopo questa violenta crisi, fu un figlio sopravvissuto di Chiano, Mariano III, a salire al trono, peraltro ostacolato dalla prepotenza dei pisani, che dalla loro rocca di Castel di Castro, ora centro della moderna Cagliari, trattavano l’intera isola come una loro proprietà esclusiva.

Questo fatto, oltre alle offese da loro subite, spinse il judike ad un cambio di alleanza avvicinandosi all’Aragona, con cui pianificò la cacciata dei pisani dalla Sardegna. Nel 1323 il figlio Ugone II si proclamò vassallo di Jaume e lo supportò nel progetto di conquista dell’isola. Le forze catalano-aragonesi sbarcarono nel Sulcis e assediarono con il supporto arborense il fiorente centro minerario di Villa di Chiesa, che presero dopo sette mesi di combattimenti. Subito dopo fu la volta di Castel di Castro, che passò definitivamente di mano dopo la battaglia di Lucocisterna, consegnando l’intero territorio cagliaritano e gallurese agli iberici, che fondarono così il regno di Sardegna e Corsica.

I rapporti tra i catalano-aragonesi – che introdussero il feudalesimo nell’isola con effetti economici deleteri – e i judikes arborensi, ora loro vassalli, rimasero buoni fino all’ascesa al trono di Mariano IV.

Questi aveva ricevuto un’educazione di primo piano, sia in Sardegna che nella penisola iberica, e covava l’ambizione di diventare egli stesso il re di Sardegna e Corsica. Approfittando del malcontento dei sardi verso l’esoso e straniero governo iberico, giunto al culmine quando i catalani presero Alghero ad Doria nel 1353, convinse la Corona del Logu – l’assemblea dei majorales arborensi – a deliberare lo stato di guerra contro l’Aragona.

Rotto il rapporto di vassallaggio con Barcellona, Mariano conquistò buona parte dell’isola tranne le città di Alghero, Castel di Caller e Sassari e ottenne il riconoscimento della sua piena indipendenza, per quanto dovette cedere molte delle conquiste fatte in cambio di questo e di dieci anni di pace.

Sfruttato tale periodo per rinforzare lo Stato e preparare la mossa finale, Mariano IV riprese la guerra nel 1365, stavolta conseguendo risultati di rilievo tale da poter chiedere ad Urbano V di essere infeduato nel regno di Sardegna e Corsica al posto di Pere IV d’Aragona, che da anni non pagava il censo dovuto al pontefice.

Nel 1368, presso Sant’Anna, le truppe giudicali sbaragliarono un grande esercito catalano-aragonese inviato da Barcellona per piegare i ribelli. Perfino il comandante nemico, Pere Martinez de Luna, rimase sul campo. Grazie alla vittoria Mariano poté agevolmente prendere Sassari, Osilo e tutti gli altri centri di rilievo dell’isola, tranne le terre dei Doria e le roccaforti marittime di Alghero e Castel di Caller, che rimasero gli unici possedimenti della corona d’Aragona fino al 1388.

Il risultato tanto agognato da Mariano non fu raggiunto solo a causa della natura. Infatti una terribile epidemia di peste squassò l’intera isola nel 1375, falcidiando buona parte della popolazione e bloccando il conflitto. Di più, colpì il judike stesso, che perì a causa sua quello stesso anno.

I suoi discendenti furono Ugone III e poi la figlia Eleonora, la famosa judikissa d’Arborea, che subentrò al fratello dopo che questi divenne vittima di una rivolta popolare – con buona probabilità sobillata dai nemici aragonesi – nel 1383.

Nonostante la figura di Eleonora sia stata tratteggiata come una sovrana con pieni poteri e perfino come una combattente che guidava i soldati in battaglia, in verità fu con più realistica probabilità una determinata e abile reggente per conto dei figli avuti con Brancaleone Doria, capo della famiglia genovese più potente sull’isola, che deteneva la potente roccaforte di Castelgenovese – ora Castelsardo.

Il complesso sistema di parentele e rapporti incrociati tipici del medioevo portò Bancaleone, che un tempo era stato partigiano della causa aragonese contro Mariano IV, ad essere il padre del futuro sovrano d’Arborea Federico Doria Bas. Per tale ragione, durante una sua visita diplomatica in Catalogna, venne imprigionato da Pere IV e inviato a Castel di Caller per spingere il Giudicato d’Arborea a delle trattative di pace a lui favorevoli.

La cattività di Brancaleone durò ben 7 anni, ed egli venne liberato solo nel 1390 dopo che Eleonora, ancora reggente per l’altro figlio Mariano – Federico era morto prematuramente nel 1387, ebbe accettato di restituire tutti i territori conquistati dal padre negli anni ’60.

La corona aragonese ebbe poco da gioire. Brancaleone, infatti, furente per l’affronto subito, si schierò nettamente per l’Arborea, diventando comandante supremo delle truppe giudicali, con cui già nel 1391 marciò verso Cagliari, prendendo tutte le città e le fortezze che subito insorsero contro gli iberici. Villa di Chiesa, Sassari, Osilo, tutta la Gallura e l’Ogliastra con i castelli di Pedreso, Pontes e La Fava caddero nelle sue mani, lasciando di nuovo al re d’Aragona solo Castel di Caller, Alghero e Longosardo, davanti alle Bocche di Bonifacio.

Questa situazione, che ripristinava lo status quo ante in favore degli arborensi, continuò anche in seguito alla morte di Eleonora – che ebbe il tempo di promulgare la celeberrima Carta de Logu, codice di leggi civile, amministrativo e penale che rimase in vigore sull’isola fino al primo XIX secolo – nel 1404 e del figlio Mariano V nel 1407.

Questa serie di lutti creò un pericoloso problema dinastico, visto che il giovane judike non aveva avuto figli.

Alla fine la corona venne offerta all’erede diretto di Beatrice, sorella minore di Ugone III ed Eleonora, che era andata in sposa al francese Aymeric VI, visconte di Narbona. Il successore fu quindi Guillaume III, che come straniero fu subito mal visto dai majorales, molti dei quali imparentati con l’estinta casata reale diretta, che pensavano di vantare maggiori diritti sul trono. Brancaleone, ad esempio, si ritirò presso Monteleone Roccadoria, mentre Leonardo Cubello, bisnipote di Ugone II d’Arborea, ottenne un ruolo di reggente che gli stava stretto, come i fatti dimostreranno.

Approfittando della crisi dinastica, l’erede al trono aragonese Martí il giovane venne incaricato dal padre – Martí il vecchio – di preparare una spedizione e finire una volta per tutte la contesa contro quelli che giudicava ancora suoi vassalli sardi ribelli.

Il principe iberico sbarcò a Castel di Caller con un’armata esperta e ben equipaggiata di 8.000 fanti e 3.000 cavalieri, che guidò contro le truppe giudicali radunatesi a Sanluri, che assommavano a quasi il doppio dei suoi effettivi ma erano meno preparate ad una battaglia di linea e non ben guidate dal nuovo e non amato sovrano francese.

La battaglia si svolse in un luogo che è ancora ricordato con il nome di bruncu de sa battalla il 30 giugno del 1409. Quivi le truppe giudicali vennero attaccate frontalmente dalle più pesanti e meglio armate truppe catalano-aragonesi, che spezzarono il fronte arborense, massacrandone una buona parte e disperdendo o prendendo prigioniero il resto.

Solo un piccolo contingente, con in prima fila il judike Guillaume III, si mise in salvo. Il francese abbandonò l’isola per cercare aiuti in Francia e presso Genova, lasciando il comando sul giudicato al cugino Leonardo Cubello. Questi riuscì a respingere le truppe catalano-aragonesi sempre presso Santa Anna, dove inflisse pesanti perdite agli invasori.

Purtroppo, al contrario di Guillaume III, che impiegò molto tempo a radunare rinforzi, Pedro Torrelles ricevette cospicui rincalzi e – nonostante il lutto per la morte di Martí il giovane a causa della malaria – riuscì ad espugnare, dopo sette mesi di campagna, i castelli di Monreale, Marmilla e Gioiosaguardia.

Il punto di svolta fu, però, la presa di Bosa, il porto commerciale più importante dell’Arborea. Leonardo Cubello, stretto d’assedio dentro Oristano, decise di capitolare, consegnando buona parte dell’antica Arborea ai catalani, diventando in cambio marchese di Oristano in quanto vassallo della corona d’Aragona.

Nella primavera del 1410 Guillaume tornò dalla Francia con denaro e soldati, spostò la capitale a Sassari e riorganizzò i territori sopravvissuti con Niccolò Doria, figlio naturale del vecchio Brancaleone, con cui prese il castello di Longosardo e mosse guerra contro il traditore Cubello ad Oristano e Pedro Torrelles ad Alghero, dove questi morì di malaria.

Nonostante l’azione, pian piano l’interesse del visconte di Narbona tornò ai suoi possedimenti francesi, perciò iniziò a trattare con i sovrani aragonesi per vendere i suoi diritti sull’Arborea. L’accordo venne raggiunto il 17 agosto del 1420.

Il giudicato venne ceduto per la somma di 100.000 fiorini d’oro. Così finiva, non in ragione della sconfitta militare ma per un mero baratto, l’ultimo Stato sardo indipendente, che da quel momento passò nella mani dell’Aragona prima e della Spagna poi, che fecero di tutto per far sparire ogni memoria storica della passata grandezza dei loro fieri avversari del Giudicato d’Arborea, tanto era il timore di una possibile nuova insurrezione indipendentista.

AM

2 Comments

Grazie per le esaustive notizie

Prego, è un grande piacere 🙂